「故障車表示の標識板は積んでおられますか」

「ええ、それはあります」

「ではともかく、それを車の後方に設置してください。走ってくる車に追突されると大変ですから。そこは非常に危険な場所なので、くれぐれも走行中の車に注意してください。すぐ故障車処理係を向かわせますので、それまで車内で待っていてください」

高槻は電話を切ると、後ろのトランクを開け、慎重に後方を確認して車外に出た。確かにいわれたとおり、急カーブの向こうから次々と車が現れては走り去ってゆく。ほとんどの車は停車している車を発見し、あわてて急ブレーキを踏んで速度を落としているようだ。

そんな状況を確認しながら、彼は標識板を取り出し、手に持って歩きはじめた。標識板は、故障した車両から三十メートルくらいは離して設置しておかなければならないだろう。走ってくる車が標識板に気づいて、ブレーキをかけて停止するにはそれくらいの距離が必要だ。

そう考えながら歩いていると、いまから会いにゆく予定にしていた相手の顔がふと頭に浮かんだ。約束の時間からかなり遅れそうだな、と思って腕時計を見る。その瞬間、つい注意力が散漫(さんまん)になった。

ギャ、ギャーン……!

という異常音が聞こえ、はっとして顔を上げると、すぐ目の前に車が迫っていた。車は尻を振りながらスリップし、まっしぐらに突進してくる。

うゎ、うわぁぁぁ……!

と叫ぼうとしたのだが、声にならない。次の瞬間、ドンッ!という衝撃音とともに、ふわっと身体(からだ)が浮いた。

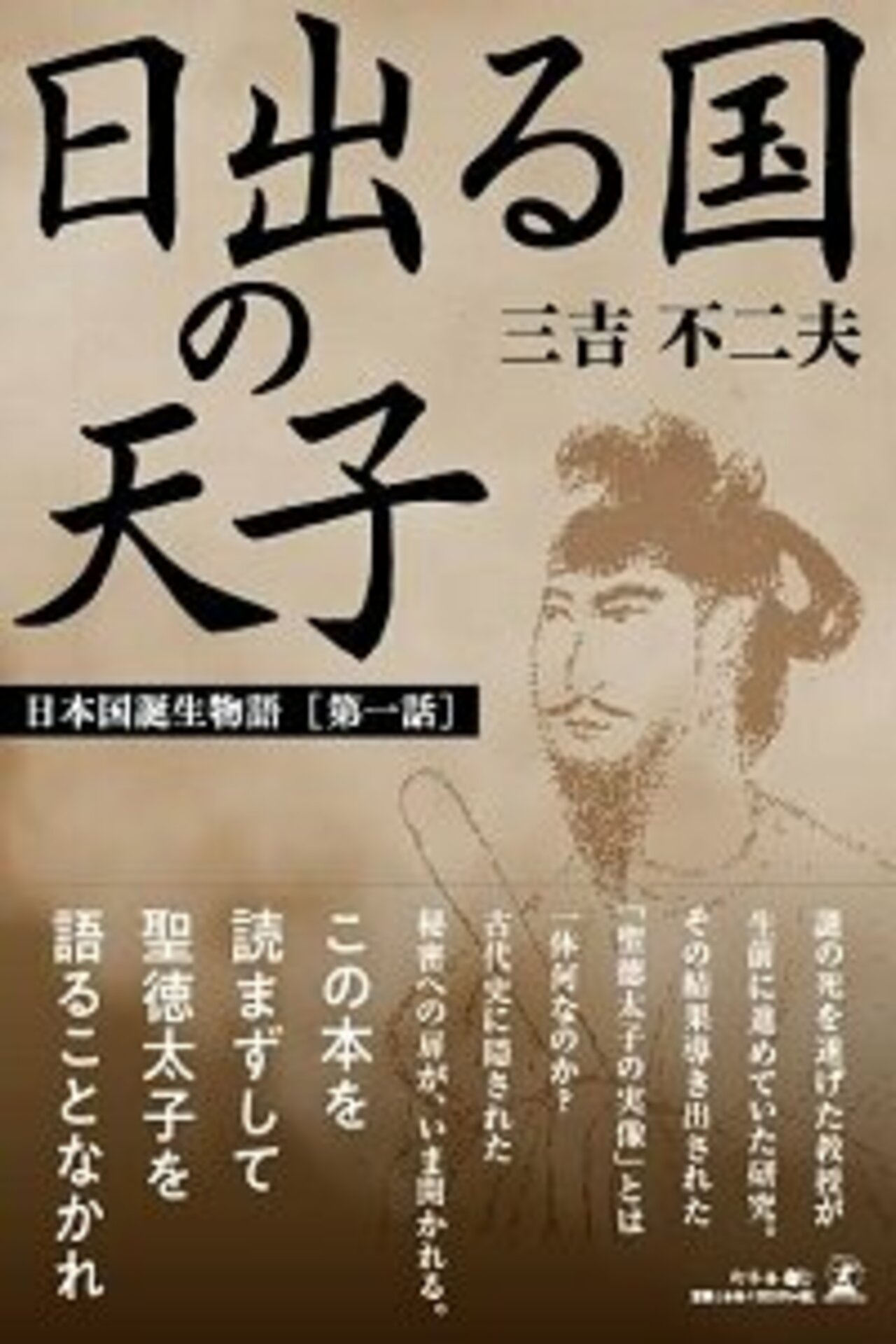

※歴史学者の磯田道史氏から本書についてコメントをいただきました。