第一章 微笑みのはじまり

あの頃の彼女の笑顔を、僕はいまでも鮮明に思い出すことができる。春の光に透ける水面のように、絶えずきらきらと揺れながら僕を包み込んでいた。水面に映る太陽は眩しすぎて直視できないけれど、その輝きがなければ水自体が存在していることさえ忘れてしまう――彼女の笑顔は、そんな存在だった。

その笑顔があったからこそ、僕は自分の狭苦しい世界から救い出されたのだと、当時は本気で思っていた。誰も触れようとしない古いピアノの鍵盤に指を置いたときに、まだ音が響くことを知って安堵するように。

だが今になって考えてみれば、救われたのは彼女ではなく、むしろ僕の方だった。そして僕が「救い」だと信じ込んでいたその行為が、知らぬ間に彼女を追い詰めていたのだ。

大学二年の春だった。キャンパスの桜はすでに葉桜へと移り変わり、花びらの代わりに柔らかな緑が風にそよいでいた。

僕は図書館の窓際に座り、本を読んでいた。読んでいたといっても、実際には文字を追っていただけで、内容が頭に入ってくるわけではなかった。ページの白さは海の水平線のように遠く、活字は水鳥の群れみたいにただ表面を滑っていくだけだった。背後からはコピー機の機械音が一定のリズムで響いてきたが、それも波の音のようにただ空気を震わせるにすぎなかった。

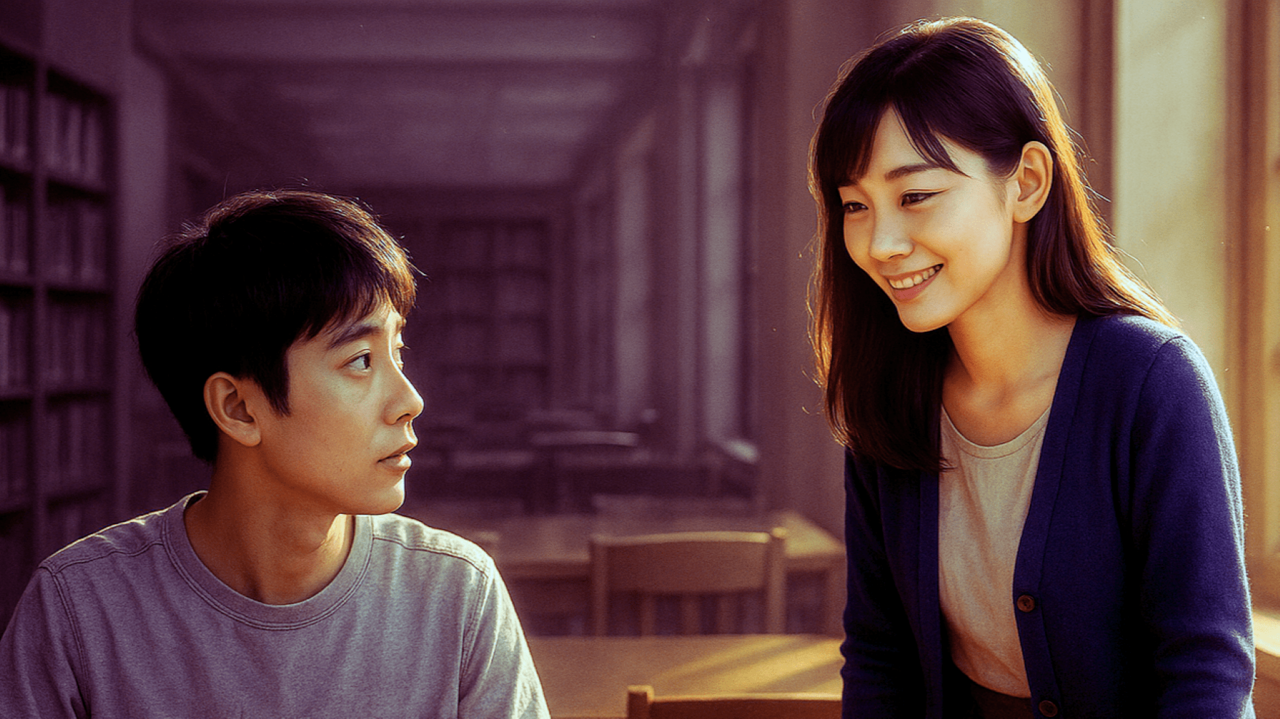

そんなとき、彼女は現れた。深い藍色のカーディガンを羽織り、肩にかかる髪を軽く後ろに払う仕草。その仕草ひとつで、部屋の空気が一段明るくなったように思えた。まるで曇り空に裂け目ができ、そこから光が射し込む瞬間のように。

「ここ、座ってもいいですか?」

彼女はそう言って微笑んだ。その笑顔に、僕は少し面食らった。僕はもともと人との距離を詰めるのが得意ではなかったし、笑顔を見せるという行為が、いつもどこか不自然に思えてならなかったからだ。その違和感を、彼女はたやすく飛び越えてきた。

それから僕たちは、図書館や学食で何度か顔を合わせるようになった。彼女はいつも柔らかな笑みを浮かべ、僕の話に耳を傾けてくれた。

僕は自分が彼女を導いているのだと思っていた。どんな本を読むべきか、どんな授業が効率的か、どの教授が退屈でどの教授が役に立つか。彼女は「そうなんですね」と言って素直に頷いた。その頷きに僕は心地よさを覚え、自分の言葉に重みがあると錯覚した。

今になって振り返れば、それは小さな支配の芽だったのだ。だが、当時の僕にその自覚はまるでなかった。芽はまだ見えないほどに小さく、柔らかく、けれど確かに根を伸ばし始めていた。