例えば、名古屋市の地元では、中島砦から今川軍に気付かれないように進み、桶狭間山の北八百メートルの釜ヶ谷の山陰に身を潜め、雷が遠のいたとき、すかざす今川軍本軍の右翼に突撃を開始したとする、奇襲の要素を伴う正面攻撃説をとっている。

名古屋市緑区桶狭間の古戦場公園の案内看板や地元作成のパンフレットには「信長攻路」という地図があり、名古屋市内の中学校での授業の副教材にも使われているという。

ところが、「信長攻路」の地図にはひとつの疑問点が浮き彫りになっていることに気づく。

それは、『信長公記』の記述の中で最も重視すべきと私が示した「未剋東へ向てかゝり給ふ」と整合しておらず、むしろ織田軍は北から南に向かって攻め込んでいる図になっているのである。

一方の藤本氏の説では「桶狭間山は丘陵一帯をさす」として、今川本陣は名古屋市緑区桶狭間の古戦場公園のある場所ではなく、それより七~八百メートルほど北の「前軍の後方で田楽狭間の前方の高み」にあったと論じている。

どうやら、この説は神経質なまでに完成されたもので、今川本陣の想定位置をちょいと数百メートル南へずらすなどという手直しはきかないらしい。

この不整合がどこに起因しているのかというと、「中嶋砦を出て東に進み、東向きに戦った」という解釈にあるようである。『信長公記』には今川軍が「戌亥に向て人数を備」とあり、善照寺砦や中島砦のある鳴海方面は義元本陣からみて北西方向であるから、逆にいえば今川本陣は中島砦を出た織田軍からみて南東方向にある。

織田軍が南東方向を目指すのに東へ東へのベクトルだけでは到達できようもなく、どこかに南向きのベクトルを加えなければならなかったのである。

織田軍の進軍経路の想定地図を完成させる

私は「織田軍は中島砦から南に向かって出撃した」という説を提唱したい。

『信長公記』にある「中島より又御人数被出候、今度者無理にすかり付、止申され候へとも」の記述について、家老衆にすがり付かれて制止されようとしながらも南に向かって鷲津・丸根砦の北麓までの数百メートルを進んだと解釈するのである。

その後は「爰にての御諚にハ」の「あの武者、宵に兵粮つかひて夜もすから来り、大高へ兵粮入、鷲津・丸根にて手を砕、辛労してつかれたる武者也……」の鷲津・丸根砦を占領している駿河衆に言及した御諚につながるので、全くもって自然な展開である。

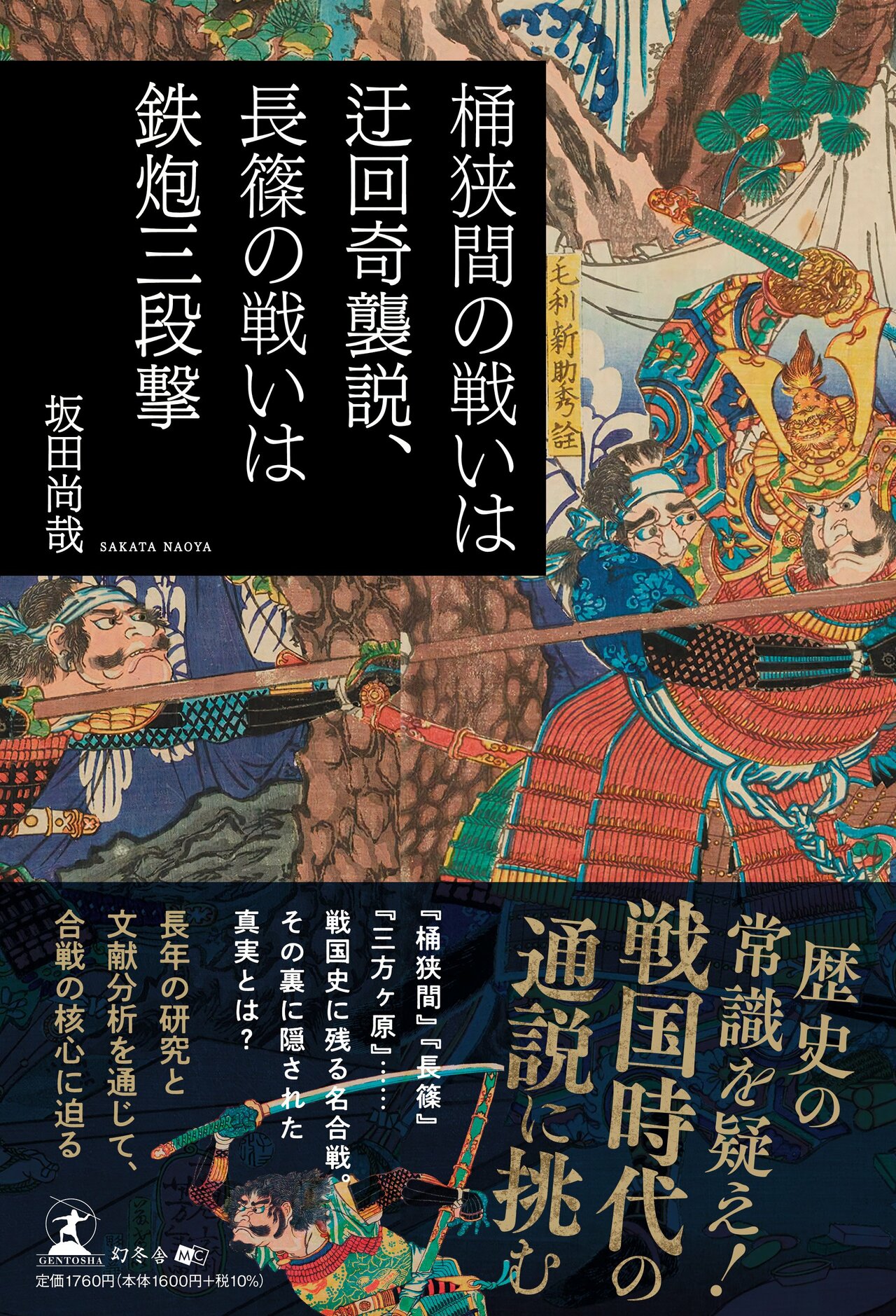

👉『桶狭間の戦いは迂回奇襲説、長篠の戦いは鉄炮三段撃』連載記事一覧はこちら

【イチオシ記事】店を畳むという噂に足を運ぶと、「抱いて」と柔らかい体が絡んできて…

【注目記事】忌引きの理由は自殺だとは言えなかった…行方不明から1週間、父の体を発見した漁船は、父の故郷に近い地域の船だった。