4 四回目:正誤判断を「辛めに」する

四回目の勉強(三回目の復習)は、三回目の勉強(二回目の復習)から二十日~一か月後を目安に行う。

四回目となると、そろそろ選択肢の正誤判断をしていくと正解する選択肢が増え、逆に、「間違えやすい箇所」も浮き彫りになってくる。

根拠を示すことできなかった選択肢については、選択肢の左端に×を入れる(斜線があれば、×にする)。この際、根拠を示せなかった選択肢については「辛めに」評価すること。たとえ正誤判断ができても、「なぜ〇なのか?」「×の理由は何か?」を自分自身に問いかけ、あやふやであれば×を入れる。

抵抗があるかもしれないが、「弱点探し」のためには、辛めに評価することが大切である。むしろ、「試験本番のタイミングでなくてよかった」と、前向きに捉えたいところである。

また、四回目の勉強に取りかかる頃には、最低でも一回は全部の過去問を解いたタイミングになると思われる。一度過去問全体を解いてみると、「この問題に似たような問題が、他の分野・項目の問題でもあったな」とか、「どこかに似た問題があったけれど、微妙に表現が違うな」ということを感じる場面に遭遇するだろう。

そのような「違和感を覚える問題」が、いわゆる「引っかけ問題」であったりする。この感覚をつかめれば、勉強の効果を多少なりとも実感できるのではないか。

資格試験において難易度を上げるテクニックの一つに、「選択肢の正誤判断を難しくする」というものがある。

単純なところでは、他の分野で出てくる表現や数字を選択肢に入れて、誤りの選択肢とすることである。何度受験してもなかなか合格ラインに届かない人の中には、このような「数字」や「表現」という細部まできっちりと覚えられていないために、合格ラインの点数まで届かない、というケースもあるように思う。

例えば、法律用語で「速やかに」と「直ちに」という表現がある。前者は「できるだけ早く」という意味であり、後者はまさしく「すぐに」という意味である。このほか、「遅滞なく」も含めて、選択肢を迷わせるような形で出題されるのである。

最初の章で、「合格力」を「問題の選択肢一つひとつを、根拠を持って解答できるだけの実力」と定義した。その「合格力」が身についているか問われるものの一つが、この「引っかけ問題」を正確に解答する、ということである。

知識があやふやのままでは、「引っかけ問題」で迷ってしまい、他の問題に取りかかるのに時間がかかる、という事態にもなりかねない。最悪の場合、試験中に動揺してしまい、問題を冷静に判断することができなくなってしまう恐れもある。

本番の試験は「時間との闘い」でもあり、試験に没頭すると、試験時間は案外短く感じるものである。「時間が足りず、全問解答することができなかった」とか、「冷静に判断できずに間違えた問題が多かった」といった、「力不足」で不合格になることは絶対に避けなければならない。

だからこそ、この勉強期間の中でしっかりと「弱点」を見つけ、それに向き合うことが必要なのである。

試し読み連載は今回で最終回です。ご愛読ありがとうございました。

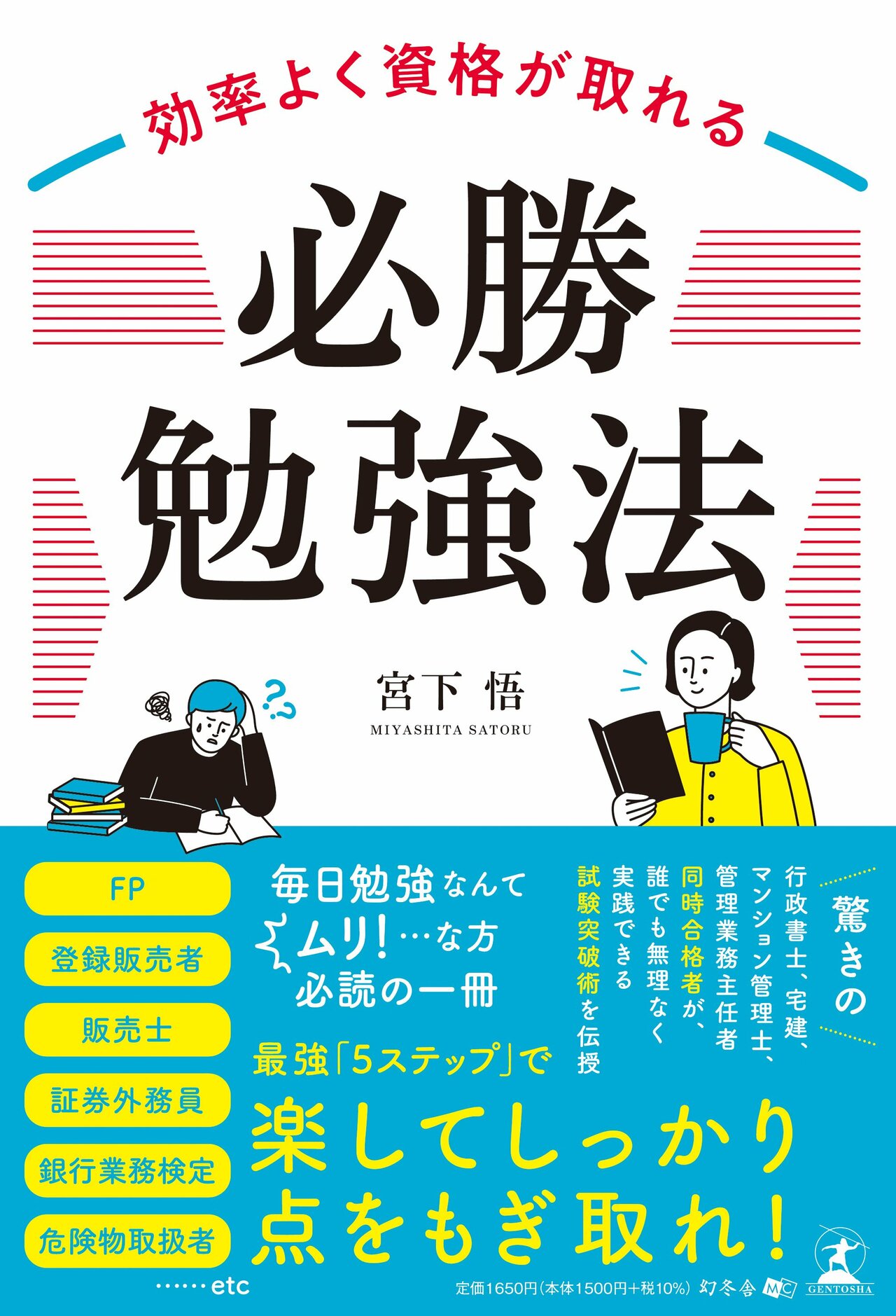

👉『効率よく資格が取れる「必勝勉強法」』連載記事一覧はこちら

【イチオシ記事】妻の親友の執拗な誘いを断れず、ずるずる肉体関係に。「浮気相手と後腐れなく別れたい」と、電話をかけた先は…

【注目記事】何故、妹の夫に体を許してしまったのだろう。ただ、妹の夫であるというだけで、あの人が手放しで褒めた人というだけで…