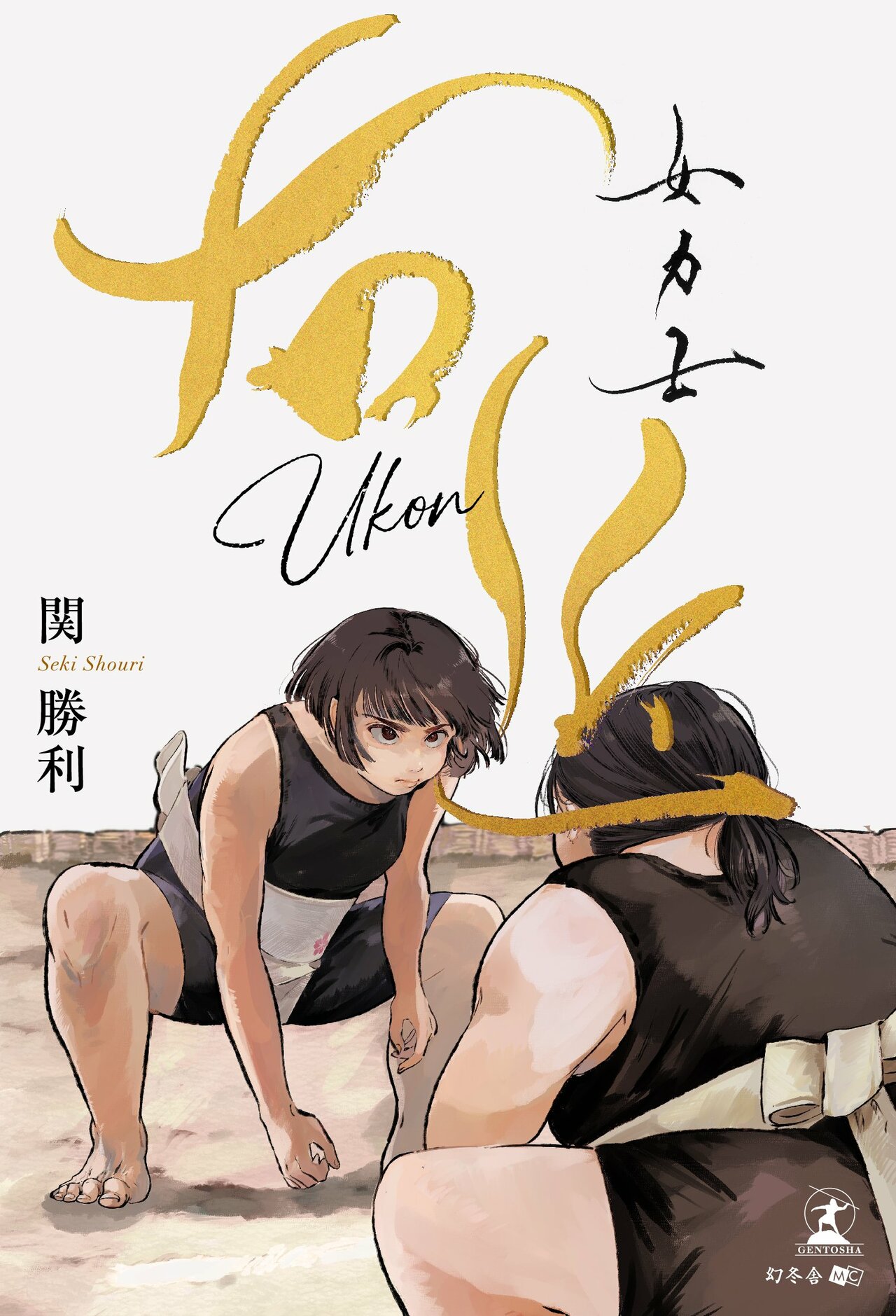

一

「右近関(うこんぜき)、大丈夫でしたか?」問いかけられて意識が戻る。どうやら数秒眠っていたようだ。

「はい、大丈夫です」と返事をする。実際、少し強めに踏んだブレーキではなく、雷子(らいこ)の声で目が覚めたのだ。

睡眠は十分取っているつもりだが、眠りが浅くなっているのかと右近は思った。

女相撲本場所の三月場所千秋楽の前日、桜田(さくらだ)部屋の四人(大関右近、妹弟子の雷子、桜田部屋女将、部屋唯一の男であるマネージャーの道長(みちなが)を乗せた車は、奈良県にある大和(やまと)コロセアムに向かっていた。

女相撲は、大きな戦争の後に関西で発足した。それまでは、男の相撲での興行や巡業が一般的であったが、戦争に負けて占領軍から、男の相撲の興行を許可してもらえなかったのだ。

戦争の原動力となった宗教に結びついているというのが許可出来ない理由だったが、「それも形式的なもので、実際の結びつきは深いものではない」と説明しても聞き入れてくれなかった。

男の相撲が駄目なら女の相撲でと思う者が居て、女相撲の興行の申請をしたら、占領軍は、女相撲はショーのようなものと認識し、簡単に許可された。

発足当時の女相撲は、実際に見世物的な要素が多く、本当に力と力の勝負を楽しみに見に来る客は殆ど居なかった。黎明期に女相撲の部屋がポコポコと設立し、ルールの統一も無く、無秩序であったが、反社会組織が纏(まと)める形で女相撲部屋が協力して、勝ち抜きの巡業を行うようになった。

当然、女相撲の巡業は賭博として機能していた。

他の娯楽が増えるに従って、女相撲は衰退期を迎え、崩壊期にさしかかった頃に、元女力士の右近(初代)が立ち上げた桜田部屋と、その右近が在籍していた柊(ひいらぎ)部屋が母体となって、現在の本場所形態となった。

年六回、奇数月に近畿内の六箇所(和歌山、奈良、滋賀、京都、大阪、神戸)で、六つの女相撲の部屋から選出され、関取入れ替え戦で勝ち上がった者を含む十二人の関取(大関二人、関脇四人、小結六人)が、十一日間かけて総当たりで星を取り合う興行となった。