歴史の記述を進めるには、記述を裏づける史料が必要であるが、古文書や家系図の中には後の時代に偽造や書き換えがなされたものがある可能性もある。丁寧な検討が必要である。いつ、誰が、どのような目的で文書を記述したのか、史料批判が重要だということだ。

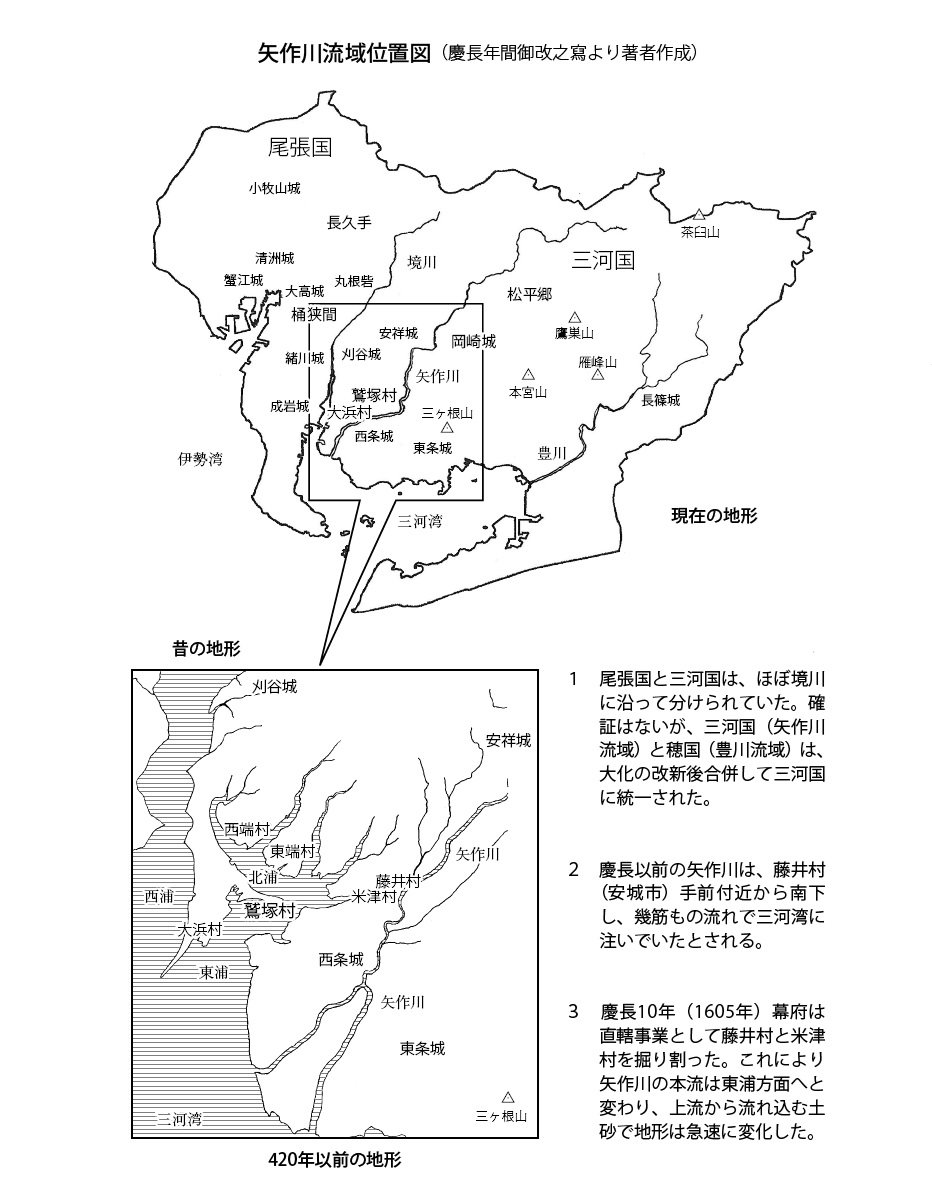

ここでは、従来までの幕府創成期の歴史書と照らし合わせながら、新たな視点で矢作川流域の幕府創成期の歴史の再現を展開したい。

視点とする根拠は、『片山家文書』『水野家文書』『徳川実記』『家忠日記』『改正三河後風土記』『寛政重修諸家譜』などの文書史料、書籍、さらに片山家の地元鷲塚村で語り伝えられてきた伝承も含めたい。

水野信元の弟・水野忠重や同族の水野太郎作らが、なぜ刈谷城主である兄の下を離れ、三河鷲塚村で牢人をしていたのか。本書は水野家の武将が家康への奉公をはじめた背景とその後の活躍を明らかにするものである。

『片山家文書』とする古文書のひとつである「覚」には、三河の一向一揆で窮地にあった家康が、片山家で牢人をしていた水野家の武将らに「我が陣営にあるべし」と説得したと記されている。この家康の言葉は、その後の徳川家と水野家の三百年以上も続く両家の協力関係のはじまりの言葉だったのである。