今まで緑川に「東京本社の精鋭」と言われていて、自身もこんな田舎支局に来てしまったことを惜しいと思っていたのが、大変な思い上がりだったと、しみじみ思った。篠原は、すべて間に合わなかったが、伊島に線香をあげたい、と思った。

「伊島さんの家はどこですか? 以前、バスで隣り合わせたんだけど、何かの縁だから、おまいりしたいです」

「それがな、二人暮らしやったで、家にはもう誰もおらんのやさ、ていうか、家ももうないんや。遺言でただちに壊すことって書かれておったんや」

篠原は驚いた。あわてて教えてもらった伊島の家の跡に言ってみた。確かに、もう何もなかった。家の基礎のコンクリートだけが残っていて、かつてそこに暮らしていた一切の痕跡がなくなっていた。

呆然と眺めているうちに、篠原は、これはまさに陸軍中野学校の教えそのものではないかと、思った。中国にあった諜報機関の建物も、敗戦と同時に爆破したということだ。撤退の時は、使用していた建物を丸ごと爆破して、完全に痕跡を残さないのだ。

篠原は、基礎のコンクリートしか残っていない家の跡地を見ながら、これは伊島の完璧なこの世からの撤退だと思った。こんな徹底した人は、あの最後の篠原との出会いで話した以外には、絶対に自分を語ることはなかっただろうと思った。また、世の中のほとぼりが冷めた頃、再び社会にのこのこ出ていくことなど考えもしなかっただろうと思った。

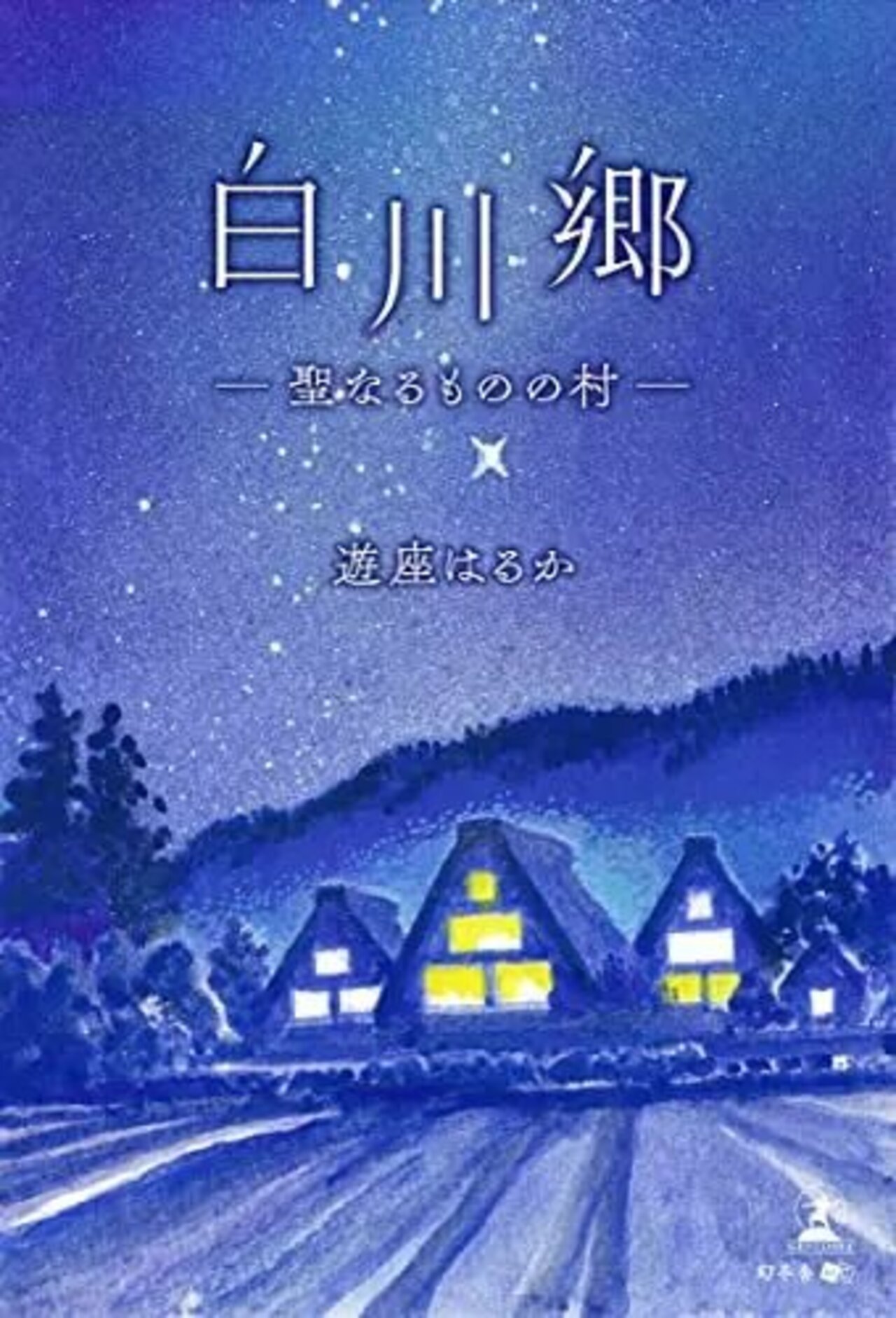

篠原はそこから辺りを見回した。何も残っていなくても、せめて、伊島が六十余年間、眺めていた景色だけは見ておこうと思ったのだ。小さな庭があり白い夏の花が咲いていた。道の向こうは森になっていて、さらに遠くには里山が、さらに向こうには白山が見えた。美しく清らかな白川郷の自然が伊島の家の周りにも満ち満ちていた。

篠原は、伊島の自分を消しての六十余年間はむごいものだったろうが、この美しい村で、妻と二人で暮らした生身の六十余年間でもあったはずだと思った。生まれ変わった気持ちで生きた部分もあったのではないか。そしてそれを幸せだと思った日もあったのではないかと思いたかった。