【前回の記事を読む】1930年代に生まれた女性記者が書きだしたのは、人生にとって大切な「脱皮」

第一章 過去の足跡 先人の努力を見る

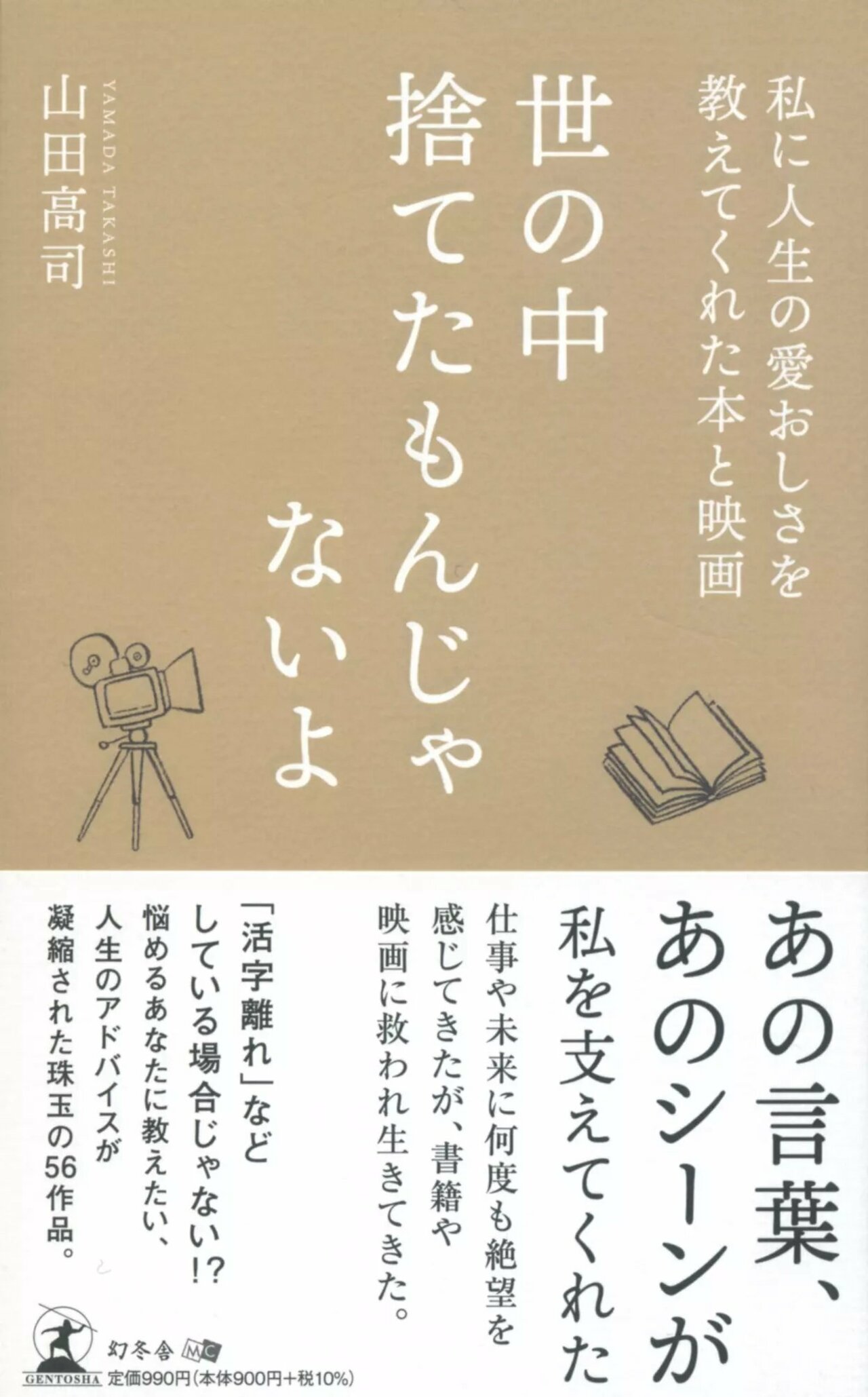

映画『母べえ』野上照代原作 山田洋次監督 松竹映画二〇〇八年

戦争の過酷さ、特高警察、思想犯、腐敗

たとえば、小学校では奉安殿(ほうあんでん)(天皇と皇后の写真及び教育勅語を収めていた建物)に向かって「君」(天皇)の世の中が栄えるように……という歌を歌う事が強要され、町中では愛国婦人会の「おばはん」が、「贅沢撲滅運動」として服装が華美だとか口紅を付けるなとか注意する。そして、反感を持って抗議すると「非国民」という叫びと共に特高警察が拘束しにくるのである。

奈良の叔父(笑福亭鶴瓶)はハチャメチャな人間で、思春期の初子に対しても全くデリカシーの無い発言をしたり、愛国婦人会の「おばはん」などに対しても「自分が一生懸命稼いだ金で買ったもんや。なんで供出せなならんねん。」と遠慮はしない。

母べえは、このように言いたいことを言う叔父を見ていつも心癒されていたのだ。結局はこの叔父も、吉野の山奥で亡くなってしまうのだが……。

やがて、父べえは獄中で病気になり死んで行く。山ちゃんは召集され満州へ行く。そこから南方に転進する時貨物船が魚雷攻撃され山ちゃんもまた死んでしまう。久子は郷里の広島で原子爆弾を受け、二か月苦しんだ末亡くなってしまう。

物語の最後、母べえが年老いて亡くなる間際、次女照美に伝えた言葉、これが重い。さらにその最後に挿入される山ちゃんの声による母べえにささげるレクイエム。

大変な時代にあっても、人を愛すること、誰かのために生きる事がとても大切な事であることが感じられる。

映画の中では当時、権力を持った者達の姿も出てくる。かつて警察官であった母べえの父が後妻を連れて、警察指定の旅館に泊まり、スキヤキを食べるシーン。

「ここには肉だって玉子だって何でもある。」

その父が「戦場では兵隊はろくな物を食べていない。ましてや思想犯に食わせる飯など日本中どこをさがしても無い」という。

多くの国民が耐乏生活を送り、戦場では食料も無く命をかけて戦っている兵士がいた。そんな状況で、スキヤキを食べることができた母べえの父に対し、「一体どの口が言うてるんや!」と、唇をひねり上げてやりたかった。