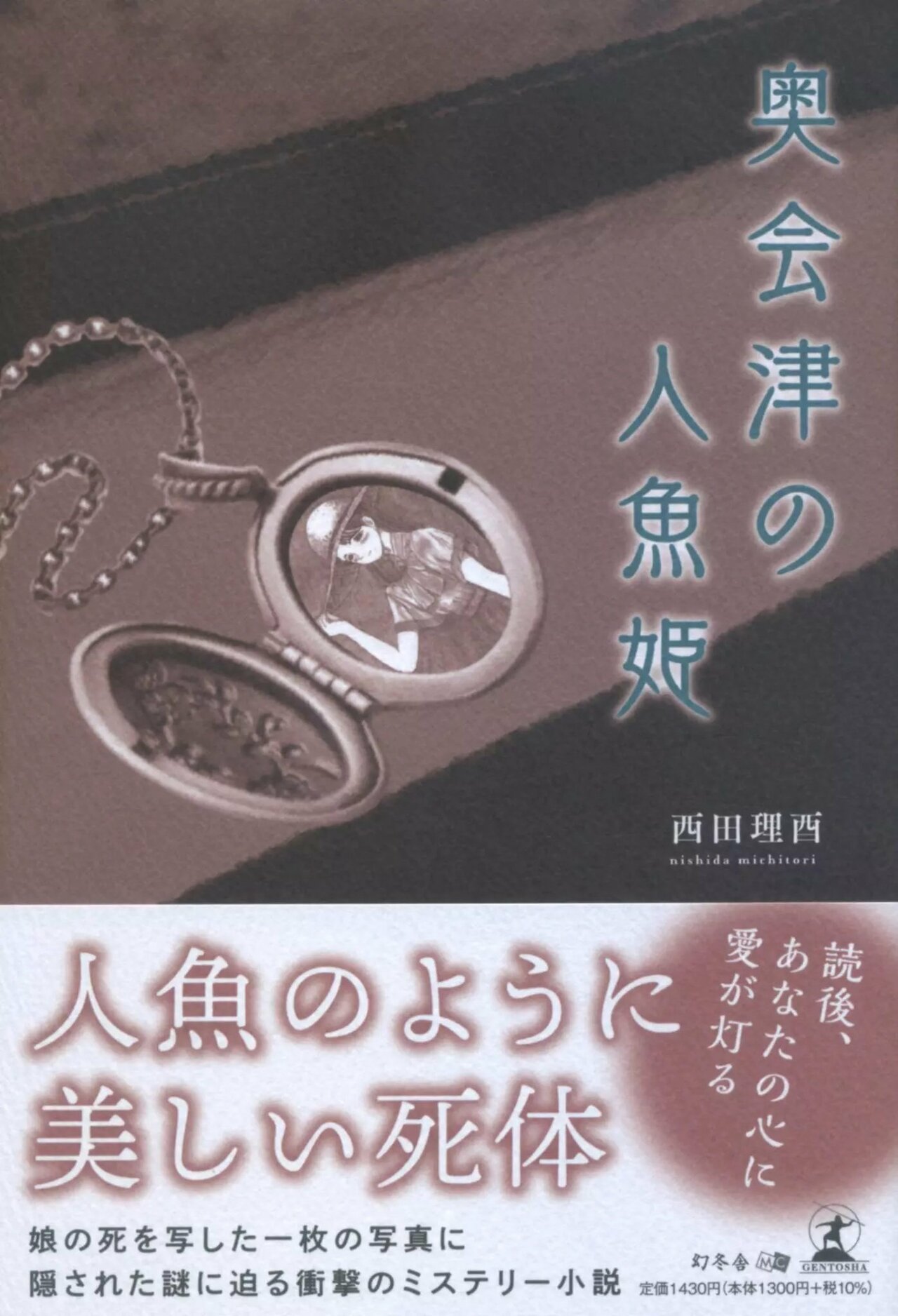

奥会津の人魚姫

(3)

翌日の午前10時、思ったよりも早めに千景が寝床に就いたことの礼を鍛冶内に言いながら、手際よく朝食とも昼食ともつかない食事を二人分用意して、乙音は買い出しのために軽自動車で出掛けていった。せっかく来たのだからと千景は、めぶき屋にある湯船よりもひと回り大きな、町の共同浴場へと鍛冶内を連れていった。只見川の向こう側の、鉄橋を渡った先にある「亀の湯」は、300円を箱に入れて入る無人の温泉場だが、二人の他に先客はなく、湯船の窓外に見える澄んだ空気と川の水が、只見川に沿ってまったりと流れていた。

「最近、よく汐里の夢を見るんだ」ポツリと千景が言った。

「草原にあいつは一人で立っている。腫れた左の頬を手で覆っているその目はとても寂しげで、俺が何を言っても黙って首を振るばかりだ。俺は急いで駆け寄ろうとするが、いくら足を動かしても、ちっとも前に進まない。焦ってる俺の姿がよほど面白いのか、汐里はケラケラと蔑んだ笑いを響かせながらどこかに消えてしまう。あいつのいなくなった地面を見ると、そこには点々と血の跡が付いていて、それを辿っていくと、最後は俺の寝床へと行き着く。ふと目が覚めると、俺は汗びっしょりになってる」

千景の痩せた体がお湯の波に削られて、一層細く見えた。

「あの夜のことは、今でもたまに思い出すよ。汐里はあの日以来、性格がねじ曲がり、俺に辛く当たるようになってしまったが、あの夜がなかったなら、1日前の汐里がずっといてくれたなら、どんなにか良かっただろうと」

「お前の頼みを引き受ける前に…………」鍛冶内は神妙な顔つきで言った。

「一つ教えてくれないか?」

千景は現実に引き戻されたような顔で、鍛冶内を見た。

「ゆうべ見せてもらった『奥会津の人魚姫』の中の娘には、本当にほくろがなかったのか?」

「ああ、それは間違いがない。俺も間近で見ているからな。ただ…………」「ただ…………?」

「今に思えばよくわからない。水没した汐里を発見した時、といっても先にはなれで湯船の汐里を見つけたのは乙音だが、俺と乙音は会津若松での買い物からの帰りだった。目の前に俺が乙音だと思い込んでる娘がいて、その乙音が「汐里!」と叫んでいるのだから、亡くなっているのが汐里だということ以外に考えは及ばなかった。だからほくろも一瞬見ただけで、それほど念入りには見ていない」