「とはいっても、歴史と文化の違いは、やはり大きかったが……」

「では、そのせいで日本人に誤解され、日本を去ったというのか?」

万条はそれに答えず、遠くを見るような目で呟いた。

「ヨンケル先生は日本人を妻に娶って、日本に骨を埋めるつもりだったのかもしれないな……」

「今も東京で教えておられる、ベルツ先生やスクリバ先生のようにか?」

大御門の言う通り、ベルツはすでに在日十二年で、スクリバは七年を迎えていた。しかも二人とも、日本人女性を妻にし、子供ももうけていたのだ。

「実力からいえば、ヨンケル先生を招聘したいという医学校が、日本のどこかに必ずあったはずだ。彼ほど欧州で実績があり、しかも日本語のできた外国人教師は、まずいなかったからな」

万条が断言すると、大御門は納得のいかない顔で訊き返した。

「なら、どうして?」

「それは……」と、万条は言葉に詰まった。

そのとき突然、万条の脳裏に当時の記憶が蘇ってきた。希望に胸膨らませ、がむしゃらに医者を目指していた自分がそこにいた。同時に、言葉では言い表せない、鬱屈した気持ちも抱いていた。京都で生まれ育った人間なら、誰もが同じはずだった。それに思い至ると、万条は大きくため息をついた。そして、大御門の順風満帆だった学生生活を羨みながら、無念そうに答えたのだ。

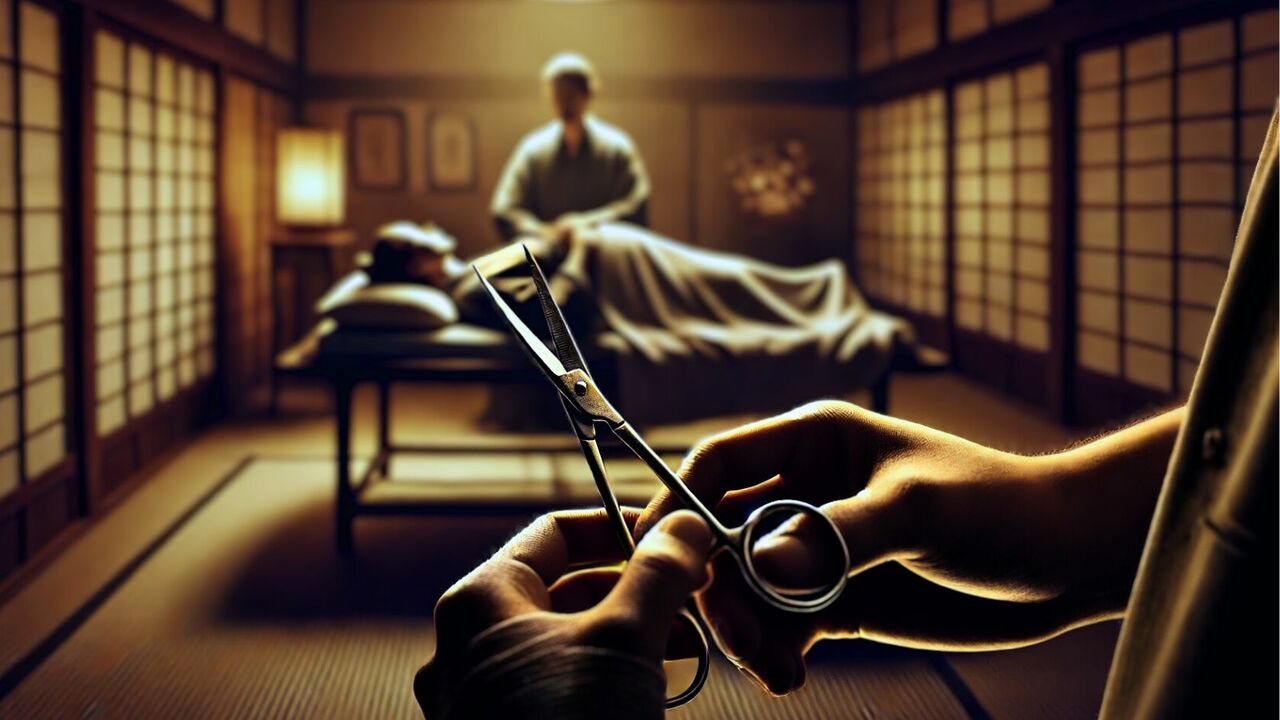

「今となっては、もうわかりようがない。でもそんなヨンケル先生に、ある悲劇が訪れたんだ。それが日本を去る、決定的な理由だったのだろうな……」