第一章

2 七月三十一日挑戦開始

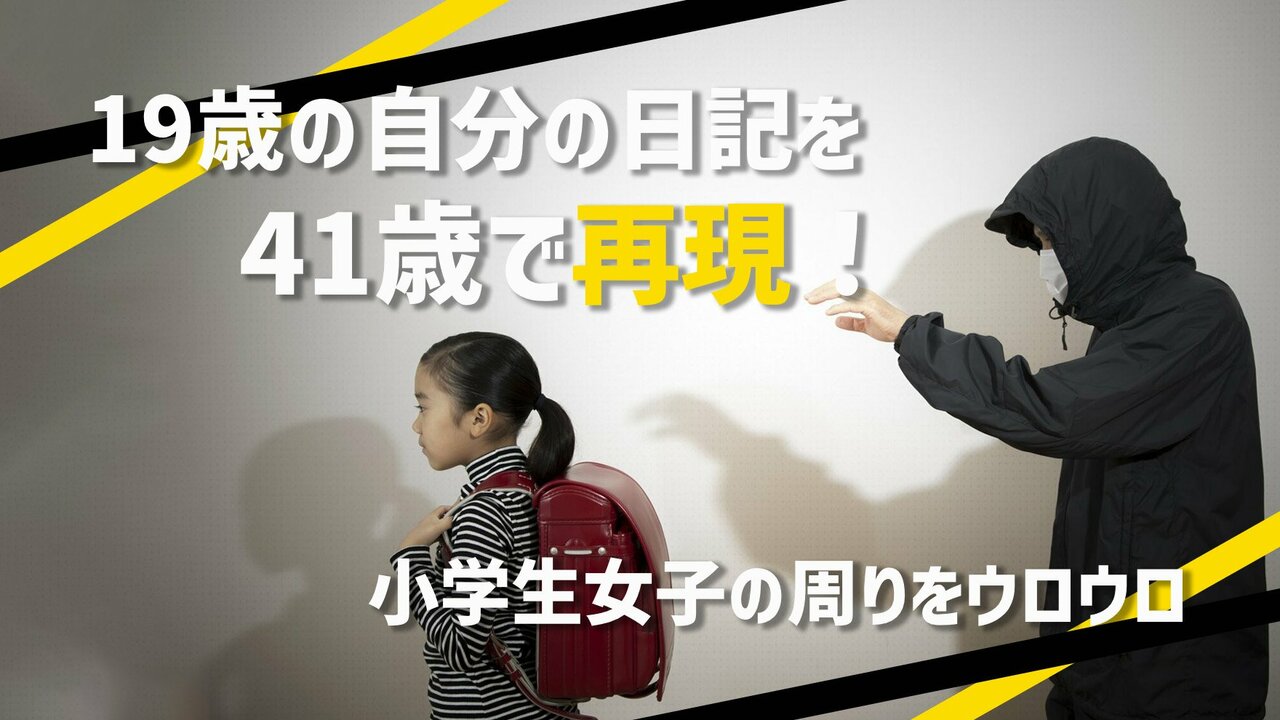

生物のコーナーで再び彼女を発見した。ピンクのヘアーバンドですぐに分かる。図鑑を読んでいた彼女がふとこちらを見たので、私はニコリと笑おうとしたが、無表情のまま通過してしまう。なかなか難しいゲームだ。

再び生物コーナーに戻るか迷った。そんなことをしたらいかにも怪しい気がする。いやしかし、私にだって生物コーナーに行く権利はある。そうだ、そこで生物の本を読む権利だって。仮に私が彼女の横に立って昆虫図鑑を読んだとして、なにが悪い、なにが怪しい。

鉢合わせゲームが難しいとみるや、『横に立ちゲーム』に切り替えるか検討したものの、それでは日記の内容と違ってしまうので、採用することはできない。思案の結果、とりあえず彼女に再接近を試みる。彼女の背後の棚に回り、本を探す振りをして、本と本の隙間から、のぞき込むのである。頭と背中が見える。真剣に図鑑を読んでいるようだ。

夏休みの研究課題で、資料集めでもしているのだろうか。がんばりたまえ。いけない、つい親心が出てきてしまった。そういえば今頃息子の亮介はどうしているのだろう。妻の実家で、虫でも捕って遊び回っていることだろう。しかるにその父は……。私は自らを顧みて、情けなくなるのだった。少女よ、早く図書館から出ていきなさい。そうすればこのゲームは自動的に終了するのに。

なぜ四十一にもなる自分がこんな情けないことをしなければならないのか、改めて私は考えざるを得ない。自ら望んでやっているとはいえ、これで本当に何かが変わるというのか。人生を変えるチャレンジになるのだろうか。もう止めた方がいいんじゃないのか?

早くも決意を揺るがせながら、私は少女の可憐な後姿を眺め、どうやってお近づきになろうかと思案に暮れているのだ。四十を超えた大の男が! これが私のチャレンジなのかと問われれば、困難だからこそチャレンジなのだと答えるしかない。私は動物園の熊のごとく、少女の周囲をぐるぐる回ってみた。時々は背後を通過してみるが、彼女はこちらに一瞥もくれない。