そのひとしずくは、人間が滅多に入りこまない深い山奥で生まれました。滅多に、というのはどれくらいかというと、そこに三百年前から生きているケヤキいわく、最後に人間を見たのはおよそ百年前だとか。

「あのときの人間は、ここらで一番の雄熊を追いかけてのっしのっしとこのあたりまで鉄砲を担いでやって来てね。私の根本で数日のあいだ朝晩とその熊を待ち伏せしてたのサ。けれど私はこんなところで銃声なんか聞きたくなかったからね、こっちへ来るなこっちへ来るなと熊のあいつに教えてやっていたんだよ」

そうしてケヤキは、百年前だという紛れもない証拠はこれさ、と言って自分の年輪を見せてくれました。すると、ケヤキが指をさしてくれたあたり、外側から数えてちょうど百の輪っかに、樹液が滲みわたった跡がついていました。それは、そのときの狩人が自分の寝床の目印につけた痕の名残だということでした。

人間にとって未開の森というのは、とても健やかに野蛮のままであります。すべての動植物、昆虫、きのこ類や菌類、肉眼では見えない生物、あるいは土や鉱物にいたるまでみんな思い思いに自らの生の保存に貪欲で、そのあふれ出る生気が彼らの美しさの源でした。そしてそれらすべての小さな命を支える大きなもの、それが先ほどのケヤキのような長い年月にわたって生き続ける巨樹たちでした。

この山奥の森には、こういった立派な巨樹がたいそうな存在感を以て百本も二百本も聳えていました。これらの木々はこの森の中で一等陽当たりのいい場所を選んで生き抜いてきたという自信と自負がありましたので、その分だけ大きな、誰にでも優しい強さを持っていました。

春は彼らの樹皮の温かさに多くの生物たちが熱を得、夏には旺盛に茂った深緑の葉で多くの生物を養い富ませ、日陰などもつくってやり、秋には実りを、冬には来る春のための水分と栄養を自らの根にたくさん含ませてこの森を支えていました。

けれども何百年もの時間がもたらすものは、豊かさの多層性だけではありません。当たり前のことですが、その年月分をかけて、木々もまた老いてゆきます。鳥や虫に食いつぶされて、あるいは何かの病気になってしまって幹の内側から腐るものもいましたし、長年忍んできた雪の重さについに耐えられなくなって倒木してしまうものもありました。

野分の強い風などに毎年毎年からだをぶたれ、枝という枝が落っこちてしまうものもいましたし、背が高いスギなどは、他の巨木に代わり天の真上から雷に打たれて、真っ黒こげになってしまうものもいました。

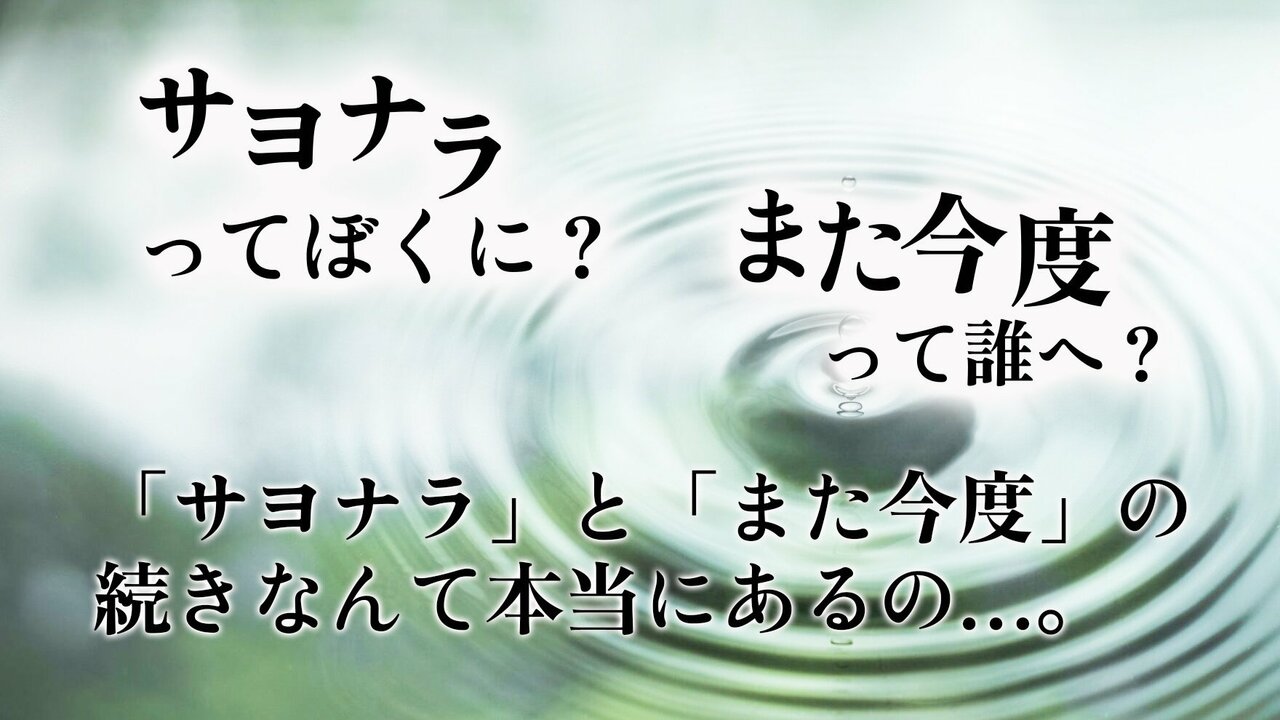

こうして一本一本の命の衰えや終わりを見つめれば、別れの情緒など永遠に続くようにとめどないですが、ひとつの広大な森にとって、それらの小さな終わりは決して悲しいものではありません。それどころかむしろおおらかに受け止められるべきもので、明るいものでさえあります。なぜならそれらの大きな木々が倒れたあとは、光を遮るものがなくなるために、空がいっぱいに広がるからです。