第1章 山心の黎明期

【開聞岳】 山頂は歌声喫茶 〜1961年3月(24歳)〜

九州一人旅

道は牧場のなかを縫うように広がり、どこまでが道なのかわからない。九州の最果てにあるこの山に、登山者はめったに来ないのだろう。歩けど進めど道らしい道はない。

(おかしいぞ? どこが道だ?)

いよいよ道なき道になった。女性4人は諦めて下山して行った。一人登山の男はやたらに先に進んでいく。私はこの男のあとを登る。

あたりはジャングルのようになってきた。道を見失ったと気づき始めたが、せっかくここまで登ったのだから下りるのはもったいない。

そのうちにちゃんとした道に出るだろう。陽気もいいし、時間も早い。そんな気持ちが足を上へ上へと向かわせた。

しばらくすると、身体が背の高い草のなかにうずまりそうになってきた。一人ぼっちは心細いので、私はやっとのことで前を行く足早な一人登山の男に追いついて声をかけた。

「足早いですね……」

男が返す。

「何か違うみたいですね、この道……」

この人も不安そうだった。

「僕、ここで帰ります!」

彼はついに下山を決意した。しかし、私は一人でも、もう少し登ってみようと思った。九州旅行の途中で、窓から見て急に登りたくなったこの山を。

しばらく登るとやっと少し広いところに出た。休んでいると、後から男二人が登ってきた。

「皆さん、道を間違えたみたいですね」

話してみると、二人は九州工業大学の学生だという。そのあとに、さっき下山して行った単独登山の男もまた登ってきた。この人は金沢大学だった。

広場の向こうで、道を探していた別組の二人の男も加わり、6人の臨時寄せ集まり集団ができた。人数が多くなったのでほっとして、私は倒木の上に腰を下ろしリンゴを一つ食べ始めた。

すると、「もう皆さん出発するみたいですよ!」と金沢大学の男が私に声をかけてくれた。6人の人たちに置いて行かれては心配だ。パンとジュースは手を付けず、私は4人のあとを追うように再び歩き始めた。

九州も南の果てのジャングルのような山のなかでは、自分の周りに誰か人がいてほしかった。知らない者同士だが、6人も集まったので精神的には力になる。しかし、水分たっぷりの長い苔がいっぱい生えている木が斜めになり、横になって行く先を邪魔する。

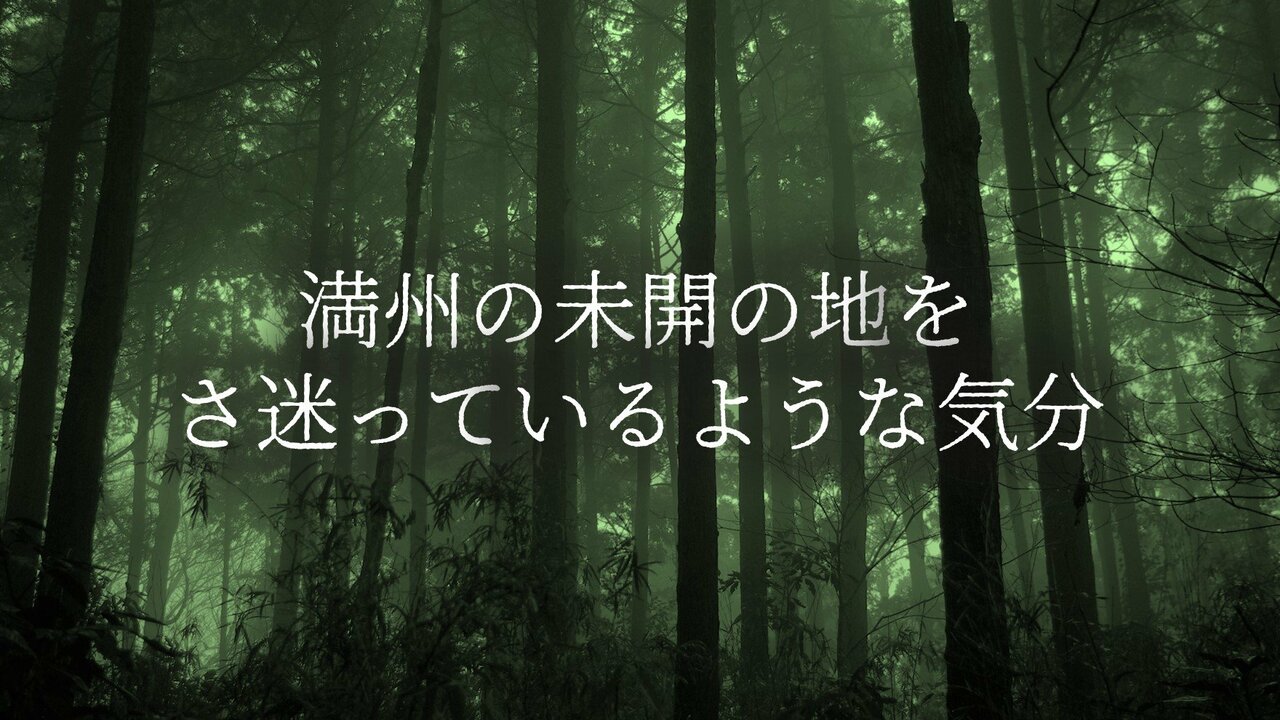

私は四つん這いになって這うようにして登った。ベストセラーになった五味川純平の『人間の条件』を思い出した。私が主人公の梶上等兵で、満州の未開の地をさ迷っているような気分だった。