「ベルツ先生が診たそうだ。どうやら心臓病らしいな」

するとそれまで、ずっと蚊帳の外だった森 林太郎が、おずおずと会話に割って入ってきた。

「あのう……、少々よろしいでしょうか?」

「どうした?」

「ベルツ先生は、お元気でしょうか?」森と大御門は、二人とも医学生時代にベルツに学んだことがあったのだ。

「ああ。ますますご活躍されている。この調子なら、あと二十年くらいは日本で頑張ってもらえそうだ」

しかし万条は、すぐに焦った顔で話を戻した。

「それで、新島先生は大丈夫だったのか?」

新島襄のこととなると、やはり放ってはおけなかったからだ。明治八年、新島は京都で同志社英学校を開学した。最近、大学設立の旨意を起草し、大学昇格を狙っているとのことで、同じ京都の学校として、万条も関心を寄せていたのだ。

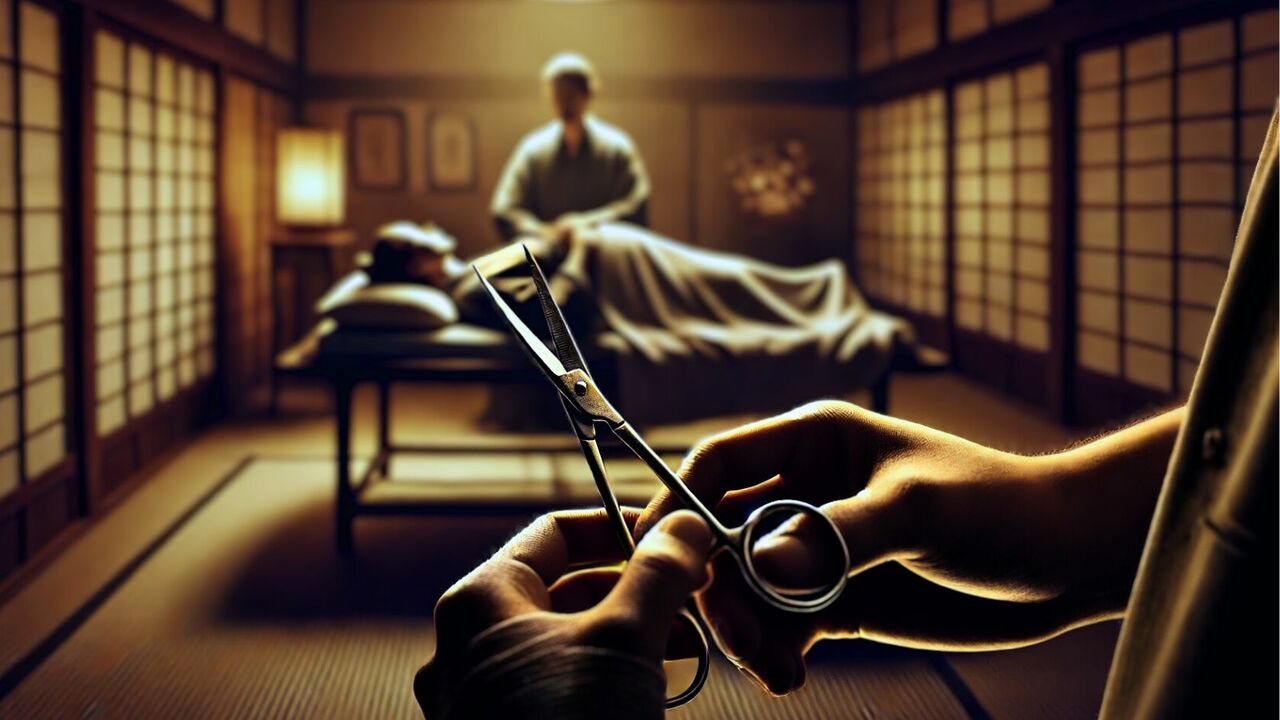

「命には別状なかったが、当分の間、静養が必要ということだった」

「そうだったのか……」

ようやく万条は、ほっとした。何も知らなかったからだが、そのあと思わず独りごちた。

「それなら、京都にいる間は、安妙寺に任せておけばいいか……」

「安妙寺?」大御門が懐かしそうな顔で繰り返した。

「あいつは、今、どうしている?」

安妙寺一久もまた、万条と大御門の共通の幼なじみだった。三人とも近くに住んでいて、飛鳥井邸での蹴鞠事件のときにも居合わせていた。

「去年、医院を新島先生の家のすぐそばに移転したそうだ。相変わらず抜け目なくやっていて、けっこう繁盛しているみたいだぞ」

「ほう……。昔からあいつは、面倒見が良かったからな」

大御門が納得すると、万条は冗談めかして付け加えた。

「しかも患者が亡くなると、寺で働いている親父を呼んで、葬式の世話までしてやっているらしい──」

「なるほど!」

大御門が膝を叩いた。そしてしみじみと言った。

「坊主と医者は、昔から持ちつ持たれつの間柄だしなぁ……」