第一章 アオキ村の少女・サヤ

「だから君は話を最短距離でぶち抜きすぎなんだよ、エリサ」

「意思の伝達は簡潔にすべきだとゲイツが言っていたじゃないか。回りくどいから村人に怪しまれて殺されそうになった」

「いやまあ、そうなんですけどね? 君に愛想つう物があったら多少は変わったよ多分?」

「泣いて助けを求めた男がよく言う」

庵の突上げ窓から見える雨にこぼす溜め息。昼に降り出した雨脚は車軸を落とすがごとく勢いづいてきた。旅装は解いている。この状況では村を見て回るのは億劫というものだ。夕餉まで時はある。

手慰みにゲイツと雑な談話を片手間に広げた装備を手入れしていた。昼も馳走をたっぷりと食べたし動かなければ夜をいただくのは厳しいかもしれない。部屋は草を編んだ板状の敷物が床に延べられている。さほど広さはないが旅人二人が荷物を広げてもくつろげるだけの空間は残った。隅で鉄工具の整備を終えたゲイツは額から保護眼鏡を取って磨きだす。

「幽閉だなんて言っちゃ駄目だぞ」

自分のことではないか。エリサは言った。

「穏便に済ませたいならむやみに現地人を刺激しない」

「山が離しません。天に人は抗えません、ねえ」

ゲイツは唇を尖らせる。

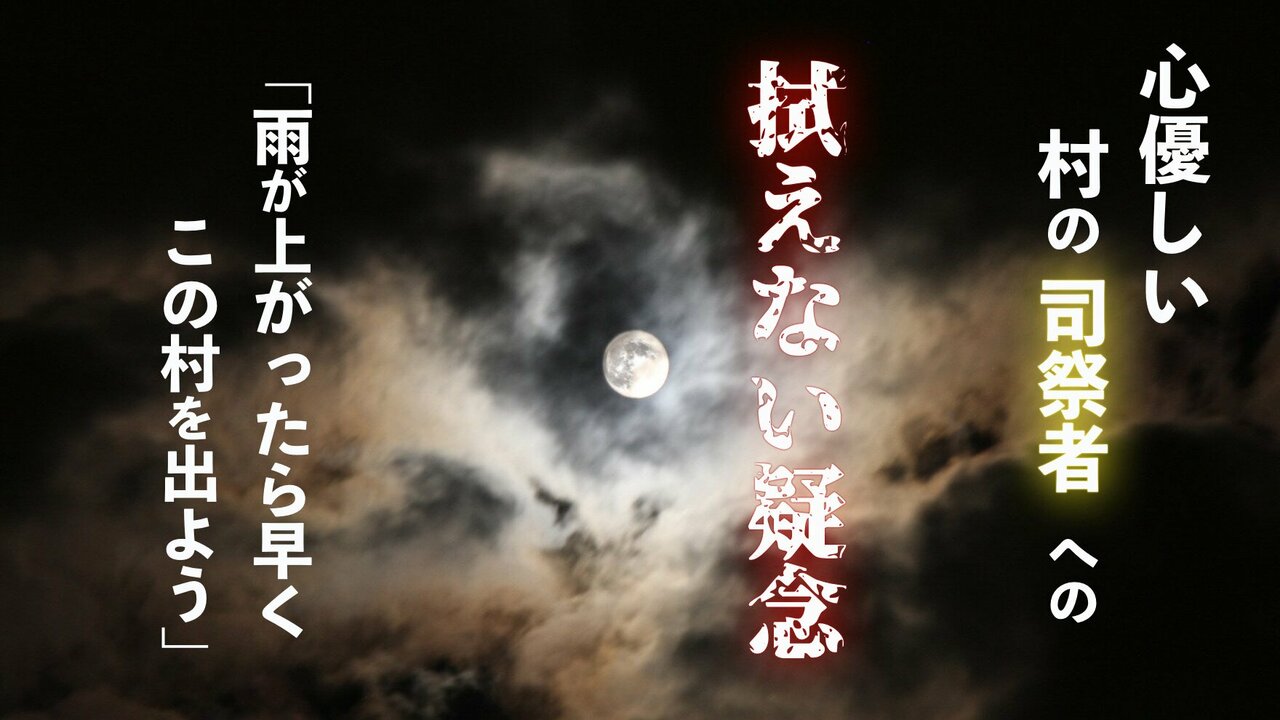

「私はあの司祭者……サヤが私達をここに留めたがった理由が気になっている」

「俺の話が面白すぎたから」

「自分以外の存在を心に宿しているみたい」

「無視かよ」

窓から降る雨を見ながら考える。胸中に想起されるのは、やはりあの目。

「……スピリチュアルパワーがうおー、みたいな感じだしな。どうも怪しんじまうのは当然だ。けどまぁ食事と寝床をくれたんだ、仮の宿には悪くはない。エリサはなにが不服なんだい?」

問われても容易に答えられない。あの少女に対して拭い難い不安を覚えたのは直感的に得た感想に過ぎない。ぼんやりと黒いしみが漂っている気がしていたのだ。まるで純真な白さに暗雲が滲んでいるようで。――想像の外から、こちらを見つめているようで。

「雨が上がったら早くこの村を出よう」

「そらそうさな。山の向こうで俺達の恋人が待ってんだから」

雷が近くで鳴った。雨雲は分厚く空に垂れこめアオキ村の木々を鈍色に染めあげている。