その背中を見つめ、当たり前のように一人で森の奥に入って行く少女と言ってもいい存在に、リドリーは想いを馳せる──あの娘は……、あの森の小屋の中でずっと……!? 一人で生きてきたのか……。時々様子を見に来ると言っていた人ってのは、どうしてそいつぁー、あの娘を引き取らない?

何か理由ありってのはわかるが──。理由ありも何も、たぶん──あの娘は捨てられたんだ。あの森の中に!

「ぐふっ、ふううぅ……、くっ! つらかったろうなあ。ひっ、うぐ、大変……なんてもんじゃなかったろうなぁ……!」

独りつぶやき、リドリーはその場で立ち尽くして泣いた。顔を手で覆って、しばらく肩を震わせ泣いていた。

そしてアンは。今日もひとり、森の奥の小屋へと帰って行く。

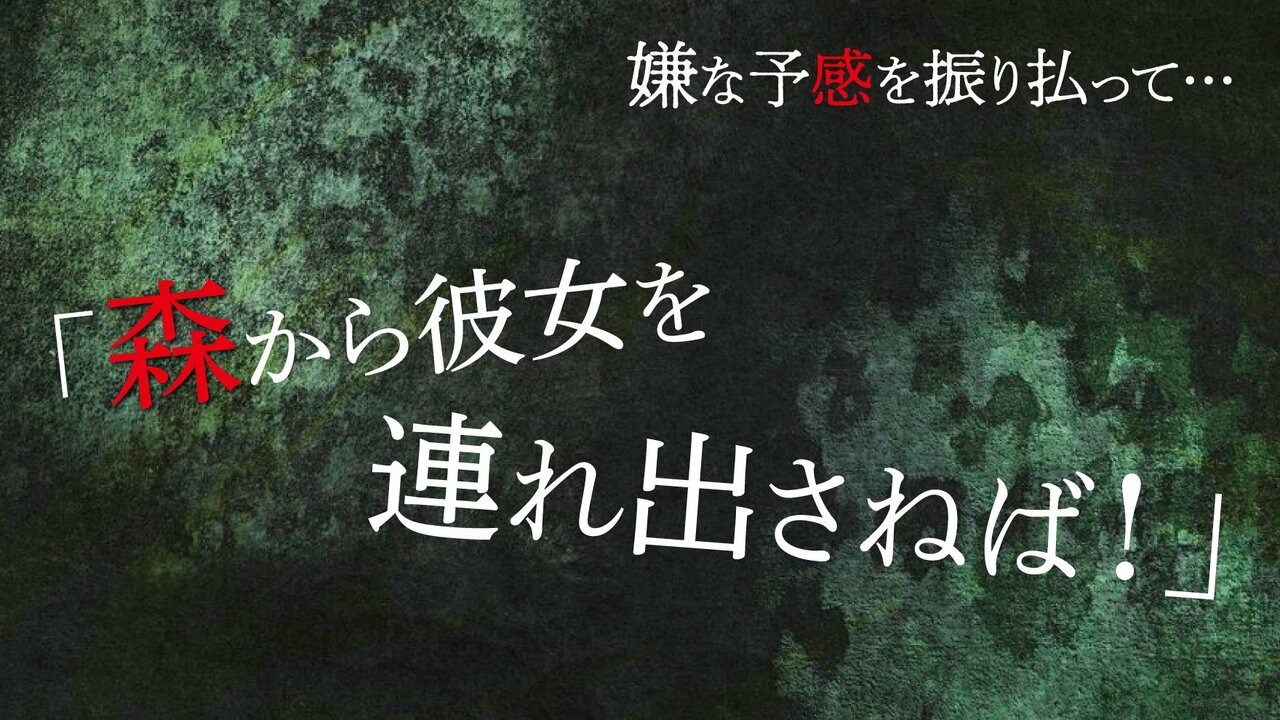

04 森の外へ

アンにとって、何事もない毎日が帰ってきた。日の出とともに起きて、水瓶に溜め置いた水で顔を洗う。それから木桶を持ち小川まで水を汲みに行く。そして竈に火を起こし、飲み水用と薬用に水を煮沸する。

煮沸している間に、朝食の用意をする。木の板の上に膨らんだ布がある。めくると膨らんだパン生地がある。それをつぶし四等分に切り分けたら、竈の薪を端っこに避けスペースを作る。熱せられた石の上に置けば数分でパンは焼き上がる。その間に塩漬けにしておいた猪肉をフライパンでさっと焼く。香草を入れたら蓋をしてフライパンを火から離しテーブルに置いた。竈から焼けたパンの匂いが漂い、木製のヘラをパンの下に差し入れ器用に取り出す。

彼女はテーブルに座り指を絡ませ食材に感謝して、それらを口に入れた。パンは一つ、夜にもう一個、あとは、いつ来るかわからない人のため──。

あれから、ジンは小屋に来ていない。数日来ない日はあっても、数週間ともなると彼女は少し不安になっていた。一人用の幅の狭いテーブルに本を拡げ椅子に座りながら、対面の、ジン専用といっていい椅子の背もたれをアンはボーっと見つめる。あの時、リドリーという男を助けたから? 言うことを聞かなかったから? 彼はそんな狭量な男ではないと信じていても、怒らせたことは確かだと彼女は胸を痛める。