程なく彼女は朝から出かけ夕方には帰れる仕事に出会えた。1か月に1度のお給料が出る普通のお仕事。何の仕事かは知らないし、収入の少ないのもなぜか解っている。

お給料日、彼女は決まって、じゃがいも、にんじん、玉葱、その上お肉まで、チビッとやけど買って帰って来る。私の胸は、月に1度の大ご馳走に高鳴る。時々行く山すそまでのお迎え、その日は絶対に行く。

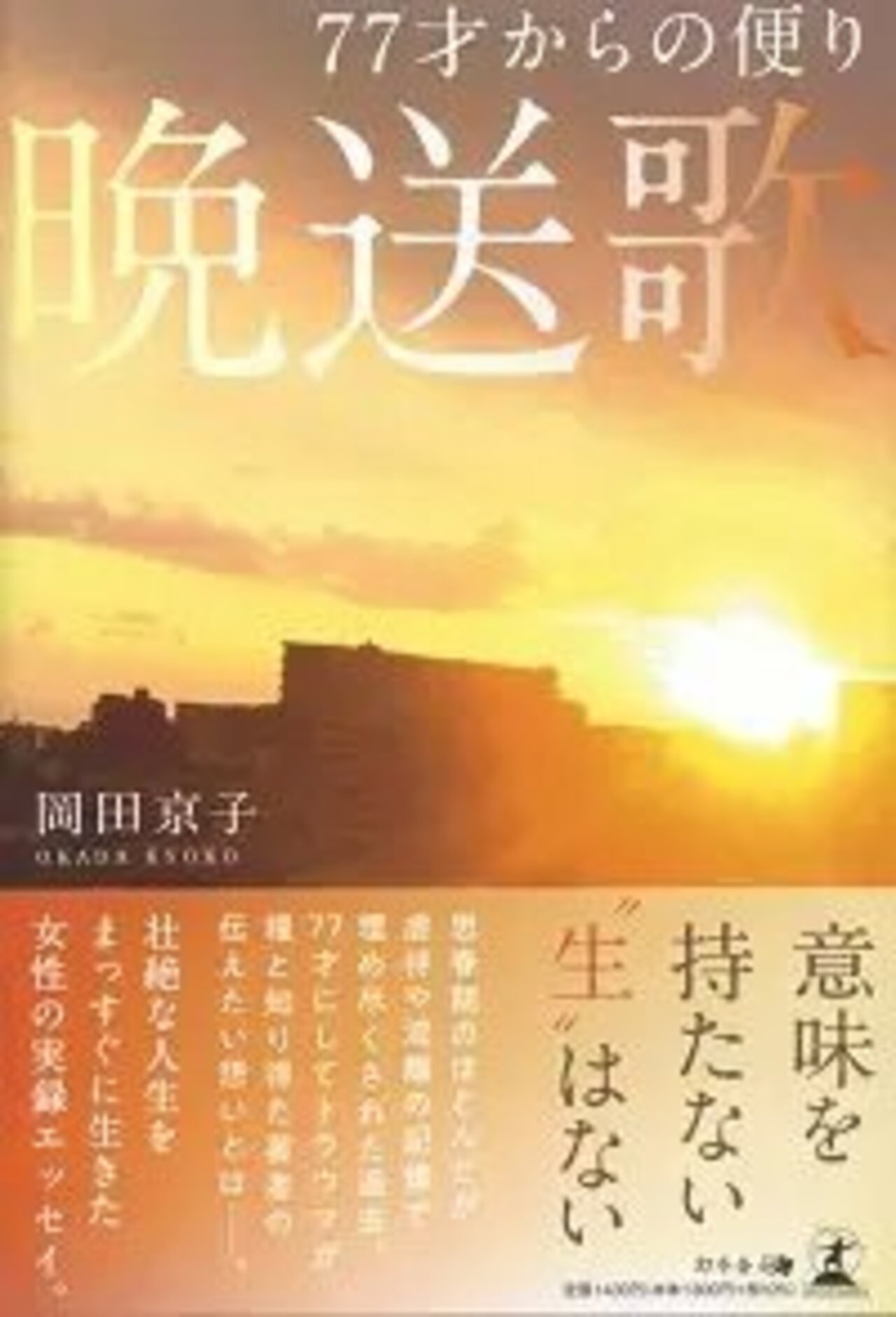

“お母ちゃん、重たいやろ、私が押したげるから頑張って”と彼女のお尻を押す。ヨイッショ、ヨイッショと二人で登る山道の両側に緑の木々が過ぎていく。その木々は小高い山に連なりこの道はまるでその中心にすじを引いた様につづく。その時、その時間、オレンジ色の夕日が二人の行く道を照らす様に、日の出の様に輝いていた。

幾度か経験した光景、それは私と養母を『娘と母』としてつなぐ絆だったのか。その夕焼けのせいで私は彼女に「母」と云う幻影を追い続けたと思う。

理由は忘れたが足を骨折した、痛いのを憶えている。多分、右足首、包帯でグルグル巻かれていた。杖をついて学校に通った。程なくして、宮崎先生は山の麓まで送り迎えして下さった。すっかり治るまで。先生の腰にしっかり手を回して、私には、何の憂いも無かったことを昨日の様に思い出す。

宮崎先生は一人ぼっちの私に遣わされた夢人では無かったかと今も心は熱くなる。随分成長して養母に聞いたこと、「お母さん、もうこれ以上この子を連れ回さないでください、お母さんが落ち着いて暮らせるまで預かりますから、絵の才能もいかせません」と云われたと。

宮崎先生の実家はお寺でもちろん未だ独身。それを聞いたとき、少し養母が恨めしかった。私は未だ小学1年生、でも解ること、飢えずに暮らせること、さすらわなくて良いこと。彼女は云った、“お前が居なくても良い、でもそれ以上に一人が寂しかった”と。

宮崎先生との、夢人との絆は1年間、2年生になる春、又、ひとつの別れがあった。