2. ワットの蒸気機関

ニューコメンの蒸気機関は、人工的な動力を生み出す画期的なものでありましたが、さらに産業革命に導く動力発明となったのがワットの蒸気機関です。

ワットはイギリス北部にあるグラスゴー大学の工作所の技術者でした。1763年にニューコメンの蒸気機関の修理を頼まれました。ワットがまず着目したのが、もっと効率よくピストンを動かすことができないかということでした。

当時、液体の水が気体の蒸気になる際に、大きな熱量「潜熱」が必要だという知識がわかったばかりでした。ワットは、蒸気で満たしたシリンダ内に冷水を吹き込んで蒸気を水に変えた後に、また蒸気を吹き込むと、蒸気の持っていた熱量の大半が、シリンダ内に残った水を再び蒸気に変えるために使われてしまうことに気がつきました。

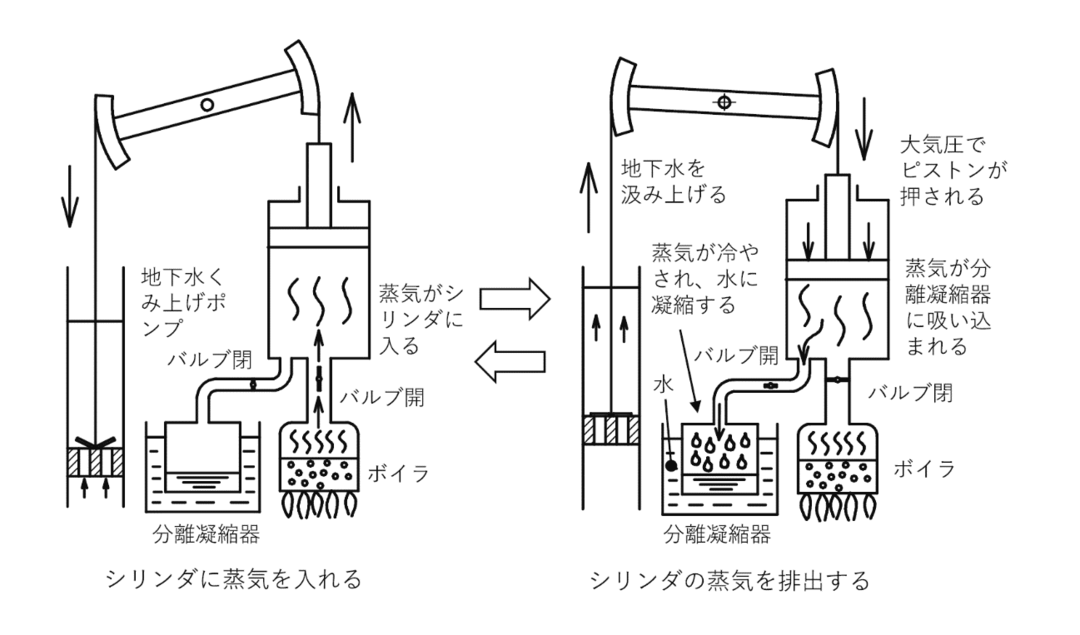

そこで、蒸気を冷やす工程をシリンダのなかで行うのではなく、「分離凝縮器」と呼ばれる別の場所で蒸気を冷やせばよいと思いつきました。図表1のように、ボイラからの蒸気の注入口をふさぎ、別のバルブを開けると、水で冷やされている容器のなかへ蒸気は吸い込まれて水に変わります。

この動きにつられて、大気圧でピストンが押し下げられます。次にまたこのバルブを閉じて、ボイラにつながったバルブを開ければ、ボイラからの蒸気が再びシリンダ内に注入されます。

この一連の工程では、シリンダには暖かい蒸気が入ったり出たりするだけなので、蒸気の熱が無駄に奪われることなく、速いサイクルでピストンを動かすことができます。したがって、ニューコメンの蒸気機関と比べて、圧倒的に効率がよくなりました。これがワットの最大の発明です。

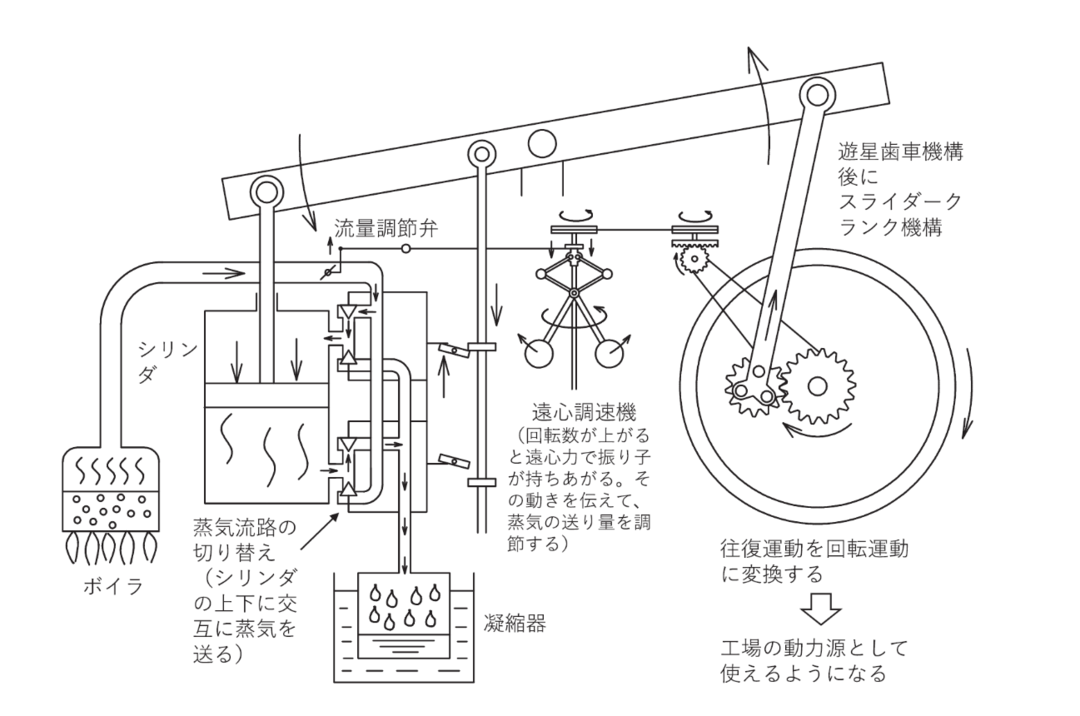

ワットは分離凝縮器で蒸気を冷やすという改良だけに留まらず、さらに技術的な工夫を加えていきました。ワットの蒸気機関の発展を図5に示します。ワットの工夫の一つが、ピストンの往復運動を回転運動に変換したことです。

ポンプを上下動させるにはピストンの上下動を、テコを使って伝えるだけでよかったのですが、往復運動を回転運動に変えれば、軸の回転をさまざまなほかの機械に伝えて、工場の機械を動かすことができます。

この往復運動から回転運動への変換によって、ワットの蒸気機関が工場で使われるようになり、工場における繊維機械を動かして綿織物工業を発展させました。これが工業の発達、ひいては産業革命になっていったのです。

さらにワットは、初の自動制御と呼ばれる遠心調速機に加え、蒸気機関のなかの圧力を計測するインジケータも発明しています。また、馬に回転バーを回させて、単位時間当たりにどれだけのエネルギーを出せるか(これを動力と言います)を調べる実験を行いました。平均的な馬が出せる単位時間当たりのエネルギーを求めました。

これが「1馬力」と呼ばれる量です。このような功績から、後に動力(単位時間当たりのエネルギー)の単位に「ワット」という名前がつけられました。

なお、ワットの蒸気機関ではまだ、蒸気を水に変えて、真空の力でピストンを引く(大気の力でピストンを押す)というやり方を採用しており、これはニューコメンの蒸気機関と同じです。当時はまだ高圧の蒸気に耐える信頼できる材料がなかったため、高圧蒸気を用いてボイラが爆発したり、シリンダが破裂したりすることを恐れたからです。

一方、ワットは円筒のシリンダを精度よく製作するために、中ぐり盤という工作機械の開発をウィルキンソンに依頼しました。これを契機に精密な機械部品を製作する「機械の母(マザーマシン)」と呼ばれる工作機械が発展していきます。