4章 フェール・セーフの社会的側面

4-3 危惧感説という刑法学説

法曹界には事故の刑事責任について、次の2つの説がある。

イ.具体的予見可能説すでに起きたことがあり、具体的、確実に予測することができる危険についてのみ、責任を問えるとする考え方。

ロ.危惧感説(合理的危険説)今までに起きたことがなく、どのようなメカニズムで発生するかが確実には分かっていないような「未知の危険」であっても、起きる可能性が合理的に予測される危険については、業務の性質によっては責任を問えるとする考え方。

危惧感説で考えるならば、このたびの福島原発事故をはじめこれまでの多くの事故の責任を問うことができる。しかし、わが国の法曹界は具体的予見可能説が圧倒的に支配し続けているのが現状で、国や事業者などの「未知の危険」に対する無責任体制を許し、事故が起きても誰も責任も問われない結果になっている。

危惧感説では、注意義務の内容は事故を防止するという社会的な観点から「社会的に許された危険」かどうかを基準にして、社会一般の常識によって社会的に決められるのであるという考えをとっている。その結果安全の判断が厳しいものとなり、事故が少なくなり、万一発生した場合にも想定外等とそのままにせず、反省・改善が進むという前向きで健全な考え方に立っているのである。

4-4 制度化の意義

法律、制度化による定期検査による効果も大きい。労働安全に関しては1972年(昭和47年)「労働安全衛生法」を認定し、労働災害の防止に努めた結果20世紀末には1年間の労働災害による死亡者数が最悪事の1/4の2000人を常識として割り込むようになっている。

また製品による事故から消費者を守るため「消費生活用製品安全法」が1973年(昭和48年)に制定されており、電気商品、ガス、液化石油ガス等の法律を制定している。ここに制度化による定量的な効果を示す例がある。『安全・安心を科学する』(関西大学社会安全学部編・産経新聞出版)小澤守「機械工学の視点から事故防止の課題を探る」で取り上げられたもので、以下、同書を基に紹介する。

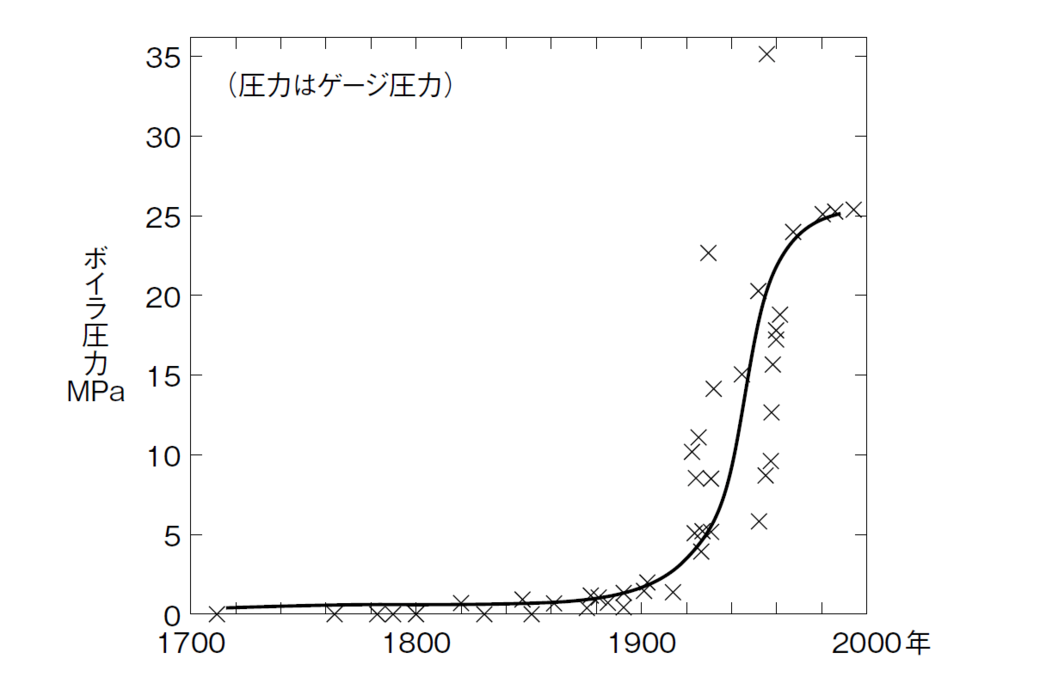

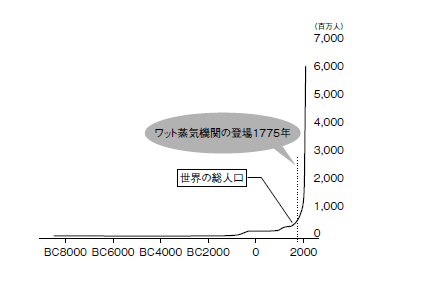

これは第1次産業革命を起こしたワットの蒸気機関に関するもので、ワットの特許が満了した1800年以降、蒸気機関の効率化を図ろうとして、機関圧力を上昇した。その結果蒸気機関が次々に出現し、その後約300年の間にボイラ圧力は300倍になり、機関出力は100万倍にもなった。

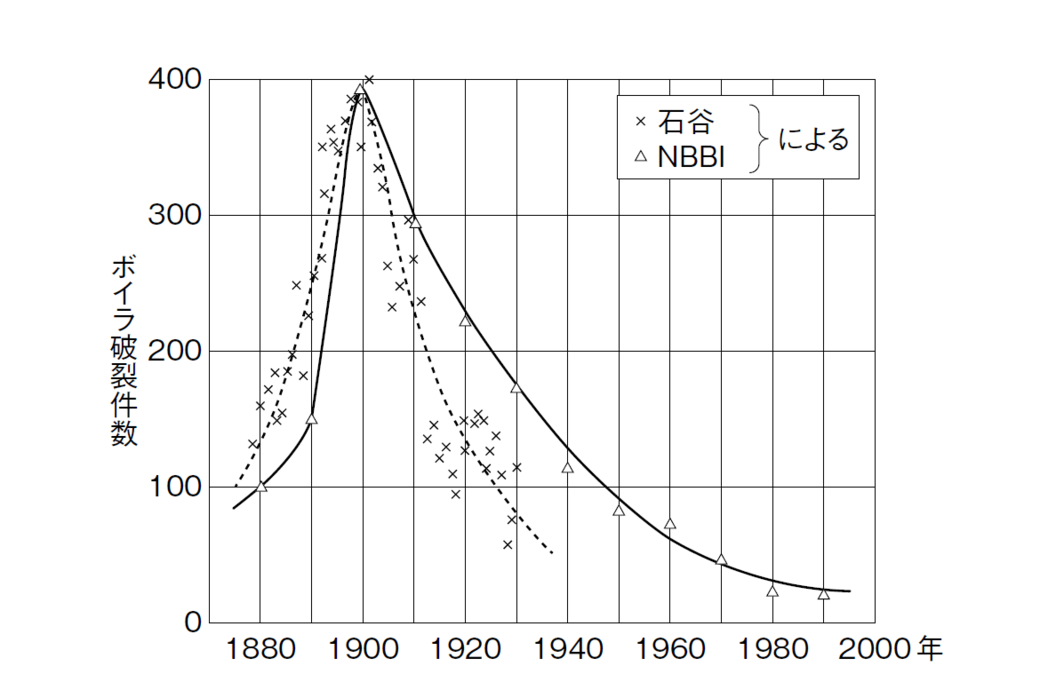

ボイラ技術でみればこの期間は出力増強のための技術開発と同時に破裂製防止の研究開発の歴史でもあり、これにより人数の増加でも特筆すべき第1次産業革命を達成している。しかし米国におけるボイラの破裂事故は1960年に400件にも及んでいる。この破裂件数は1900年を境に激減している。

これは1800年代後半に始まる材料、強度、伝熱などを含む、安全研究の発展とボイラ製作者でも使用者による貢献・成果ではなく、第三者による検査の制度化によるもので、定期検査を受けて合格したボイラの破裂件数が少ないという実績の積み重ねが図表2のような結果になって現れた極めて重要な事実である。

(『安全・安心を科学する』より参考作成)

(『安全・安心を科学する』より参考作成)

(『ザ・セカンド・マシン・エイジ』より参考作成)