失墜

『雨に唄えば』の製作が動き出した五十一年春ごろには、映画界の共産主義者による「汚染」を糾弾する記事が雑誌に掲載され、その攻撃の矢面にジーンも立つようになった。

ジーン自身はあくまで自由を愛する民主党リベラル派としての立場であったが、妻のベッツィ・ブレアは党員ではないものの共産党とは深いつながりがあった。

ジーンはその後も認めることはなかったが、非米活動委員会の追及を逃れるためにも、しばらく米国を離れる方策を選んだとも考えられる。

『雨に唄えば』撮影中から進行していた次のミュージカル『ハックルベリー・フィン』―共演ダニー・ケイ、監督ヴィンセント・ミネリ―の企画を中断し、五十二年一月にジーンは欧州に旅立った。

だが、理由のいかんを問わず、この選択はジーンの映画人としてのキャリアに影を落とすことになった。すでに一九五一年六月、権力闘争に敗れたルイ・B・メイヤーがMGMを去り、ドーア・シャーリーが総責任者に昇格していた。

メイヤーが自身の名を冠した撮影所を去るということは、古き良き時代が過ぎ去ったことを如実に示していた。テレビの普及はさらに進み、一九五〇年代前半には全米のテレビ受像機の数は毎年約五百万台ずつ増加していた。

一九五六年になると世帯普及率が七十%を超え、娯楽メディアの主役の座が映画からテレビに移ったのは明らかだった。各家庭の娯楽費に占める映画への支出の割合は減り続けた。

シャーリーは人員削減などで合理化を推し進め、一作当たりの製作費を他社と同レベルにまで落とすことに成功した。さらにそれが一段落すると、一九五三年の新たな年度からは製作本数の削減に踏み切った。

このように五十年代前半は一年ごとに映画産業の経営基盤が弱体化し、それに伴うスタッフや経費の削減により映画製作の環境はさらに悪化していった。

テレビの普及や社会の変化に伴い観客の嗜好も推移し、以前ほどミュージカルに人気が集まらなくなった。衣装、美術、ダンス、音楽に手間とお金のかかるミュージカルにとって、製作がますます難しくなっていく時期であった。

この時間との闘いとも言える貴重な期間に、一年半の長きにわたり不在だったことは、少しでも良い環境で映画を撮るための残されたチャンスを逃したと言って良かった。

この期間にもう一本でも二本でもミュージカルを作っておけなかったのは、彼のためにまことに残念なことであった。

欧州滞在中、ジーンは三本の映画を撮る予定であった。その内の二本は、これまでミュージカルが続いたため、一般の映画にも出演したいというジーンの希望も入れての企画だった。

『赤い唇』(’52)は戦後の混乱するドイツを舞台にしたサスペンス、『クレスト・オブ・ザ・ウエーブ』(’54)はスコットランド沖の秘密海軍基地で行われる新型魚雷の試験に参加した米英軍の物語であったが、何れも凡庸な出来で、これまでの成功作によって高まったジーンの名声を落とすことになった。

両者に挟まれ一九五二年夏から製作が始まったのが、ジーンがかねてから望んでいた純粋なバレエ映画、『舞踏への招待』(’56)だった。

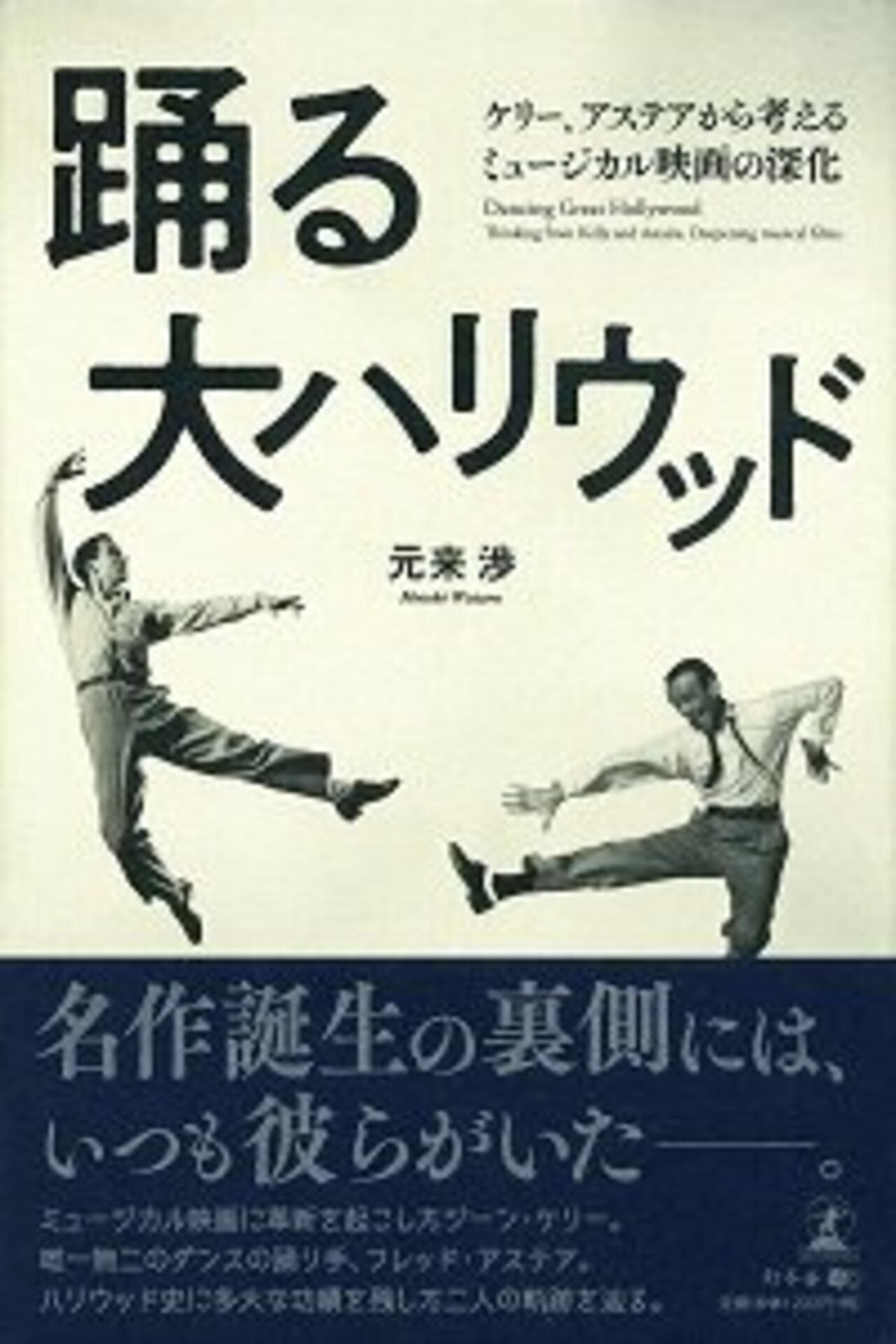

「世界中の人々にジーン・ケリーやフレッド・アステア以外に素晴らしいダンサーがいることを知ってもらうこと」と「一生のうちでバレエを見る機会なんてない(60)」人々に見てもらうことを目的に企画したこの映画は、バレエのみの四つのパートからなるオムニバス形式で、全編ジーンの監督、振付けであった。