「ええ、もちろん」

私は驚き、笑顔で即答した。

彼女はホッとした様子で、

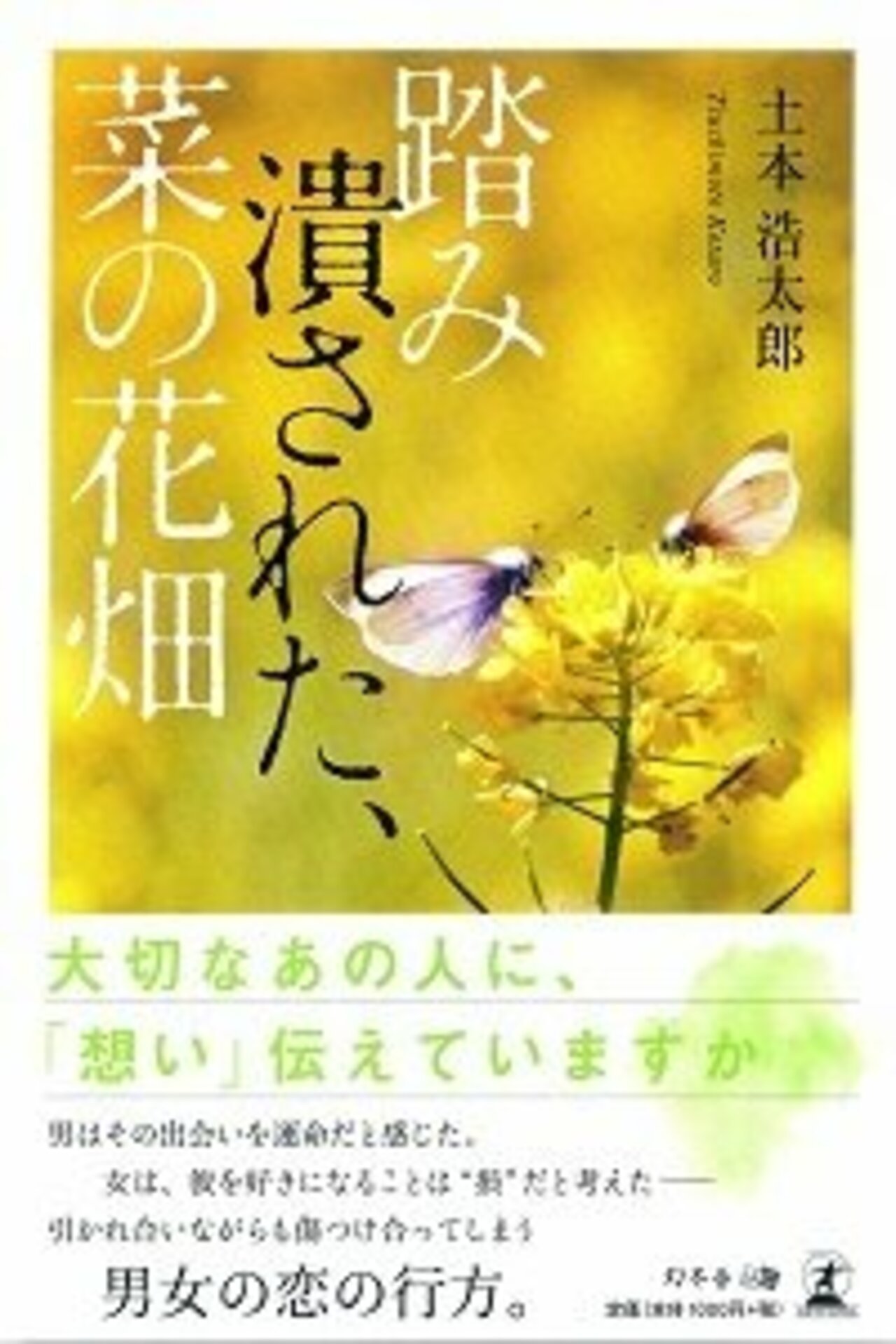

「お話の菜の花畑のことも教えていただきたいし」

「ああ、そうですね」

私は笑顔で答えた。先ほどの会話が社交辞令じゃなくてよかったと嬉しくなった。

彼女は名刺を差し出し、少し照れくさそうに、

「申し遅れました、沢田奈々己です。こちらが連絡先です」

名刺に記された連絡先を指差した。名前の横には「フォトグラファー」と書かれていた。かっこいいなと思った。私も名刺を差し出し、あらためて挨拶し、連絡先を伝えた。

「では、また」

お互い笑顔で挨拶し、写真展をあとにした。

帰りの電車で、彼女の名刺を見ながら彼女との会話を思い返していた。同じ個人で仕事をしているとはいえ、自分とはまるで世界の違う女性だと思った。歳が二十歳も年下であることも大きかった。連絡先を交換できたことは嬉しかったが、これも彼女の営業の一環なのかも、とも思った。

気持ちを入れないようにしないと、と自制しようとするも、それでも彼女の顔や表情、声、雰囲気が頭から離れることはなかった。

彼女の名前を聞いたとき、「ななみ」という響きに私は正直驚いた。それは菜の花の「菜」と波乗りの「波」が思い浮かんだからであった。自分にとって大切なものの響きだ。名前の響きから、勝手に運命的なものを感じていたのだった。

次の日、彼女から早速メールが届いた。

「こんにちは、沢田です。二度も写真展に足を運んでいただき、ありがとうございました」

連絡がきて少し期待が膨らむ自分がいた。それからお互いの仕事のことなどをメールでやり取りした。正直嬉しかった。彼女から連絡がくることを心のどこかで期待していたから。それが叶った瞬間だった。自制的な気持ちがあったため自分から連絡することにためらいがあっただけに、救いの手が差し伸べられたような、そんな気持ちでさえあった。

それ以来、たまに彼女からメールが届くようになった。やり取りをしていくなかで徐々に仲良くなり、この先をどこか期待している自分がいることにも気がついた。

メールの文面もお互い最初は敬語だったが、徐々に友だちのような文面になっていったのが嬉しかった。

あるとき、彼女は友だちと花火大会へいった際の写真を送ってくれたことがあった。

彼女は花火大会へいくにも一眼レフのカメラを持参し、花火や友だちの写真を撮るのだと言っていた。携帯の自撮りで写真も送ってくれた。髪をアップにし、笑顔で写る浴衣姿の彼女を見て、いつか彼女と一緒に花火大会へいってみたいなと、そんな淡い期待を抱いたのだった。