【関連記事】「出て行け=行かないで」では、数式が成立しない。

ガチャガチャ

前歯一本は随分と張り切って常夏ハワイアンズを案内してくれていたが、アッキーママは次第に、そして少しずつだが、じわっ~と疲れを感じて来て体がどんよりしてきた。

前歯一本に作り笑いしか出来なくなってしまったので、また案内してねと、言い残して七〇七号室の自分の部屋に戻ることにした。七〇七号室までの道のりは案外と遠い気がして、足取りも重くなりゆっくりと一歩ずつ踏み出しながら歩いていた。

それでも辺りをキョロキョロと見回して、好奇心だけは誰にも負けないアッキーママであった。おっと、ここは男性の人の部屋みたいだ。四人、五人、え~っとここは六人部屋だ。あれっ、田畑さんが仰向けに寝っ転がって本を読んでいる。

両手でバタバタと手を振るアッキーママになかなか気付いてくれない。少し悩んだが声をかけてみることにした。

「田畑さ~ん」

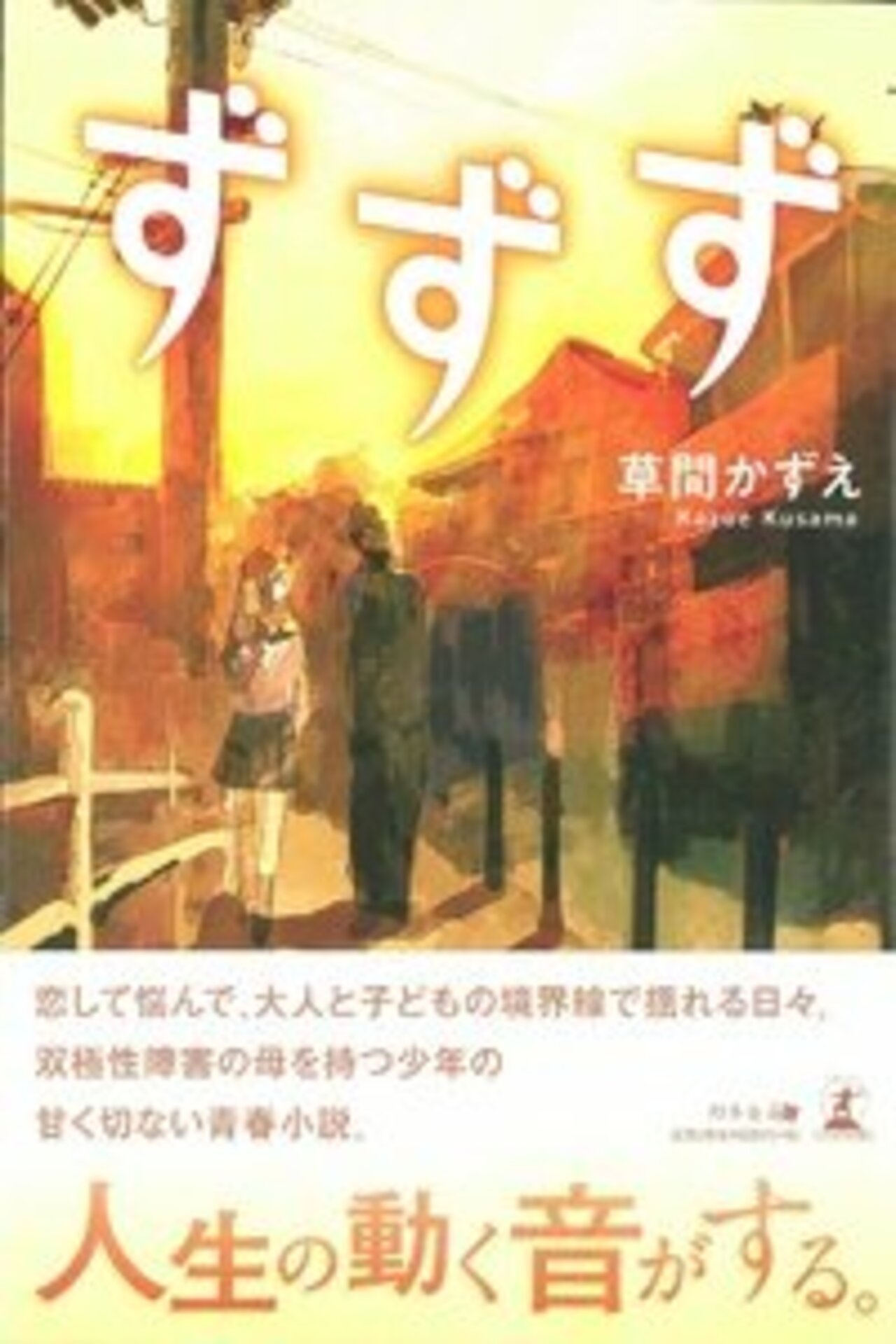

本に夢中になっていて呼んでも気付いてくれなかった。何の本を読んでいるのだろう、純文学か、ミステリーか、田畑さんはどんな本が好きなのであろうか? もう一度、低くトーンを落とし少しだけさっきより大きな声で呼んでみた。

すると部屋の人達、全員がアッキーママの方をいっせいに振り返ってしまった。そんなに大きな声を出したつもりは無かったが、ばつが悪くなってしまったアッキーママは首をくすめ、またね、と声には出さずに口だけ動かすと田畑さんは、

「そうだ、そうだ」

と言いながら部屋の入口までやってきた。本の間に挟んであった物をそ~っとアッキーママに手渡したのだった。

「なあに、これ?」

田畑さんから受け取ったものは緑色の封筒であった。裏をひっくり返すとハートマークのシールはオレンジ色だったがそれよりなにより右下に、ひまりと書いてあるではないか。

4Bか、6Bの濃さの鉛筆であろうか、太くてかすれていた。確かにひまりと書いてある。

アッキーママは思わず嬉しくてきゃーと歓声をあげて飛び上がってしまった。すぐに、田畑さんは人差し指を口に当てると、

「秘密だからね」

「なんでこれを持っているのですか?」

「訳はあとで話すよ。夕ご飯はレストラン・菜の一緒のテーブルで食べないかい?」