本書は全体が第1章から第6章までの構成となっているが、第1章から第5章までは地球全体の脱炭素化対策の動向に関する記述である。第6章は日本の動向である。

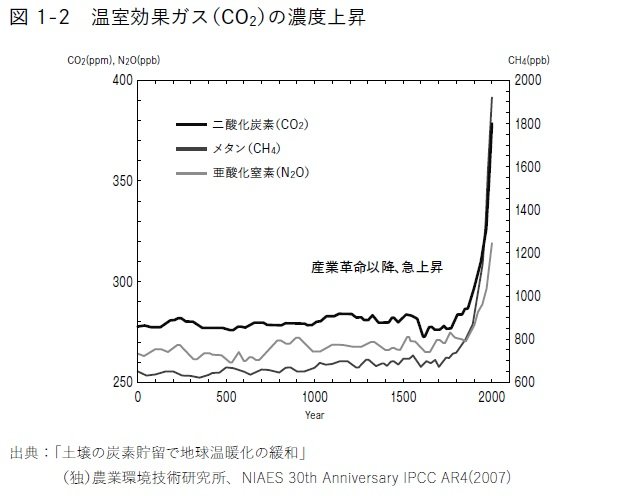

第1章では大気、陸、海間の炭素循環のモデルとそこに保存されている二酸化炭素量とともに大気、陸、海間を移動する二酸化炭素の量が示されている。南極の氷床をボーリングしたアイスコアを分析した結果、直近2000年間のCO2の濃度変化が明らかになった。特にCO2濃度は産業革命以降人為的要因で急増している(参照:図1-2「温室効果ガス(CO2)の濃度上昇」)。

第2章ではプラスチックごみによる環境汚染問題に関する記述である。

汚染に係る添加剤、プラスチックの種類及び代表的な用途、生産量並びに廃棄量、ごみの分布、海洋環境への影響、及び汚染に関する法規制等が述べられている。

第3章では具体的に観察されている二酸化炭素に起因する現象が報告されている。

第4章では国連が設立したIPCC並びに第1次から6次までの評価報告書の要約が記載されている。

第5章ではIPCCの評価報告書を前提に二酸化炭素の削減に取り組んでいる国、自治体、産業界、学界、及び多くのNGO(非政治団体)の動向が纏められている。

特に、国連が設立した国連気候変動枠組条約(UNFCCC)には世界189ケ国と地域の政策決定者より構成されており、1995年から締約国会議(COP)が毎年1回開催され、昨年2024年にはアゼルバイジャン・バクーでCOP29が開催された。2015年11月に採択されたパリ協定(COP21)で2020年以降の将来枠組みが決まり、現在各国ともそれにしたがって脱炭素化対策に取り組んでいる。

第6章は日本の脱炭素化対策の動向である。UNFCCCへの参加国である日本はパリ協定に基づき、2030年までに温室効果ガスの排出量を2013年比26.5%の目標を掲げ、更に「2050年カーボンニュートラル」を目指すことを宣言しており、この目標を達成するために温室効果ガスの排出量を削減できる技術分野及び代替技術を特定して(参照:第6章4項)官民協力して取り組んでいる。

👉『地球を救うための脱炭素化対策の動向』連載記事一覧はこちら

【イチオシ記事】二階へ上がるとすぐに男女の喘ぎ声が聞こえてきた。「このフロアが性交室となっています。」目のやり場に困りながら、男の後について歩くと…

【注目記事】8年前、娘が自死した。私の再婚相手が原因だった。娘の心は壊れていって、最終的にマンションの踊り場から飛び降りた。