1.伝えたいこと

今から43年前、彼は元気堂に入社して、43年間元気堂と共に生きてきた。あの夏の日の元気堂の会社説明会に参加していなければ、今の彼は間違いなくなかった。

高校を卒業する頃まで、彼は本当に目立たない大人しい生徒だった。しかし、大学時代のアルバイトを通じて、初めて世の中の役に立っていると実感した経験が、小売業の世界に向かうきっかけとなった。そして、ネガティブで自信のなかった彼は元気堂に就職して人生が大きく変わった。

当時の流通業界は、ダイエーが三越の売上を抜いて小売業界トップに立ち、特にスーパー業界は急成長の時期で、日本の社会全体に勢いがある時代だった。スーパーの大規模化が進む環境の中で流通各社が成長拡大を競い合っていた。元気堂はその時代背景の中で、特定地域に出店拡大を続け、成長し発展していた。

その成長の原動力は何なのだろうかと考えた時、創業者の強烈なリーダーシップは勿論であるが、元気堂の仕組みや考え方があったからではないかと、彼は考えている。

通常のチェーンストアは、チェーンストア理論のもと本社に仕入れや販売促進等の経営活動を集中させ、店舗はオペレーションに専念することでローコストでの運営を行っている。

また、店舗のレイアウトや内装も統一することで、お客様への認知度を上げている。しかし、元気堂の場合は出店エリアや市場環境によって店舗の大きさや売場面積、レイアウト、商品の品揃え、専門店の店揃えもバラバラである。

これは、地域密着主義の考えを基本にして、新規出店する地域に最適な店作りを行っているためである。元気堂には、地域一番店の考え方、地域密着主義の考え方、そして店舗主導型経営の考え方がある。

つまり、出店地域に住むお客様は、それぞれ千差万別であり、金太郎あめのような商品政策では、お客様のニーズやウォンツに十分対応できないと考えている。

従って、その地域で生活するお客様のニーズを調査し、地域特性に対応した商品政策を商品部、販売部一体になって構築し、まさに地域密着の店揃え、品揃えを実現するのである。

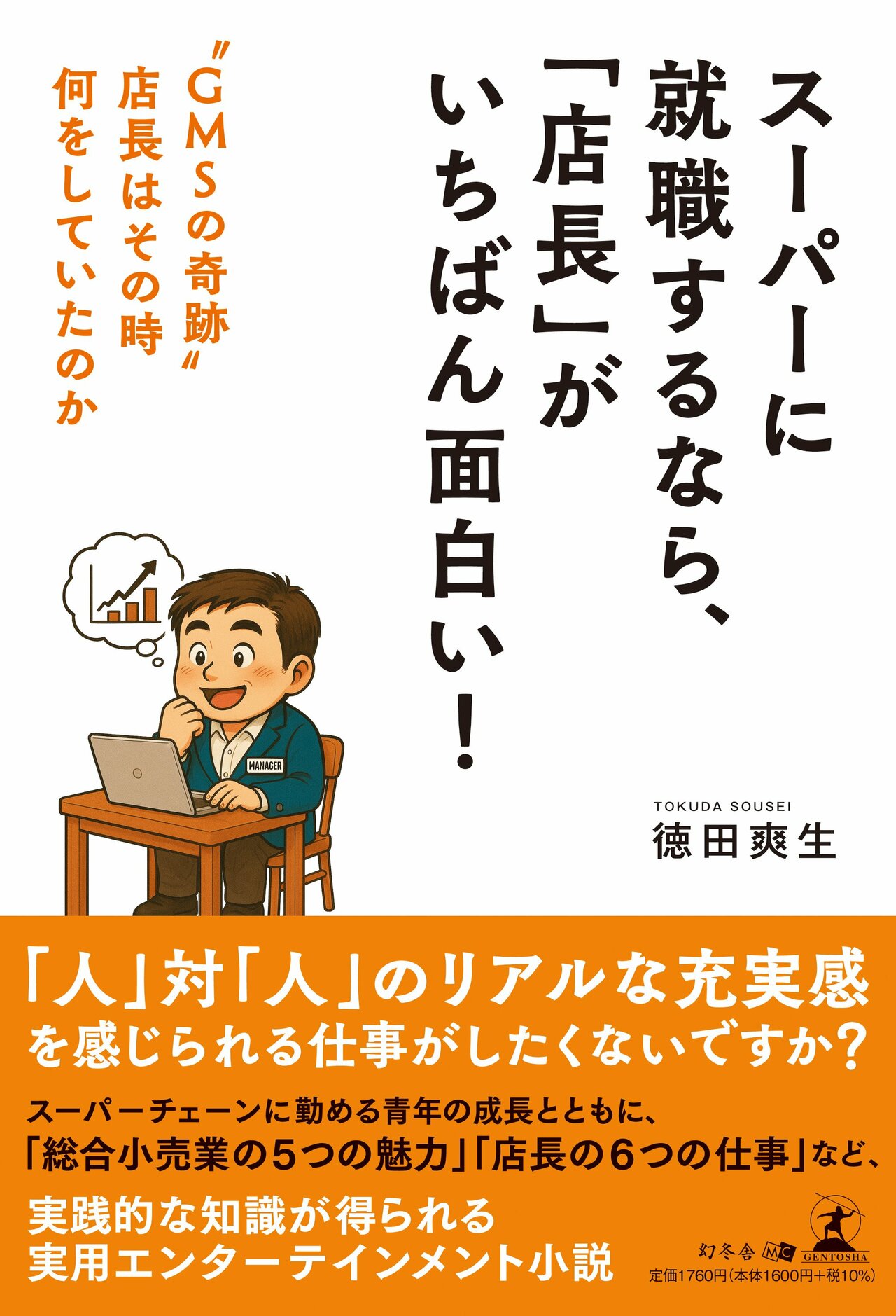

👉『スーパーに就職するなら、「店長」がいちばん面白い!』連載記事一覧はこちら

【イチオシ記事】二階へ上がるとすぐに男女の喘ぎ声が聞こえてきた。「このフロアが性交室となっています。」目のやり場に困りながら、男の後について歩くと…

【注目記事】8年前、娘が自死した。私の再婚相手が原因だった。娘の心は壊れていって、最終的にマンションの踊り場から飛び降りた。