天才の軌跡② 谷崎潤一郎の精神分析(視覚の無意識的意味)

母を求める谷崎潤一郎は『吉野葛』『蘆刈』『少将滋幹の母』『夢の浮橋』などを書いたが、盲人を主人公とした作品群もまた、それ故、同一の主題を書いていると言ってもよいのである。

つまり盲目となって初めて、母と自分とが分離された存在であることを意識した以前のような状態(乳児期以前)にもどれるという幻想を谷崎潤一郎は持っていたと考えられる。このことは『陰翳礼讃』にも書かれている。

この随筆には『刺青』の世界とは全く逆の、「薄暗がりの」「朦朧」とした「曇曇り」のある「不透明な」ものを貴ぶ日本古来の伝統を説き、主体と客体が合一するような雰囲気に対する彼の嗜好を示しているが、これもまた、母なるものとの合一という観点から説明できるのである。

『蓼喰う虫』が発表された当時、「海草が妖しく交錯する海底の世界を覗く思い」と書いた評論があったというが、まことに、視線により石化された、あるいは「肥料」化された対象物としての自分から逃れるためには、彼はこのような薄暗がりの中に入り込まなければならなかったのである。

『文章読本』の中にも谷崎潤一郎は、文体を分類して、「朦朧派」と「明晰派」あるいは、「源氏物語派」と「非源氏物語派」とに分けて、彼自身は「源氏物語派」であると言い、また、「日本語では必ずしも主格がある事を必要としない」ことを数カ所において強調しているが、これも主体と客体との融合への願望と考えられる。逆に同じ著書の中で、テオドール・ドライザーの『アメリカの悲劇』中、主人公が彼の恋人を殺そうとする時の顔の表情の描写を批判しているのは、ドライザーの写実的な人間を対象物化するような視線に対する恐れに関連しているのではないであろうか。

谷崎潤一郎がサディストではなくて、マゾヒストであった理由も同様に説明できる。すなわち、美しい女の前で、対象物と化してしまうことにより、自分を失い、その支配下に入ることにより、強く美しい女(幼児期の母のイメージ)の一部となることができるのであるから。

この意味で、彼が『刺青』において「肥料」という言葉を使った理由が明らかになる。言うまでもなく「肥料」は美しい女の中に養物として取り入れられるからである。

このように考えて初めて、盲目または隻眼の剣士の強さという矛盾も、無意識の世界では抵抗なく受け入れられているという事実が説明できると考えられるのではないだろうか。すなわち、視力を失うということによって、彼らは「女定九郎、女自雷也、女鳴神」など、美しい「強者」とすべてを共有することになるのであるから。

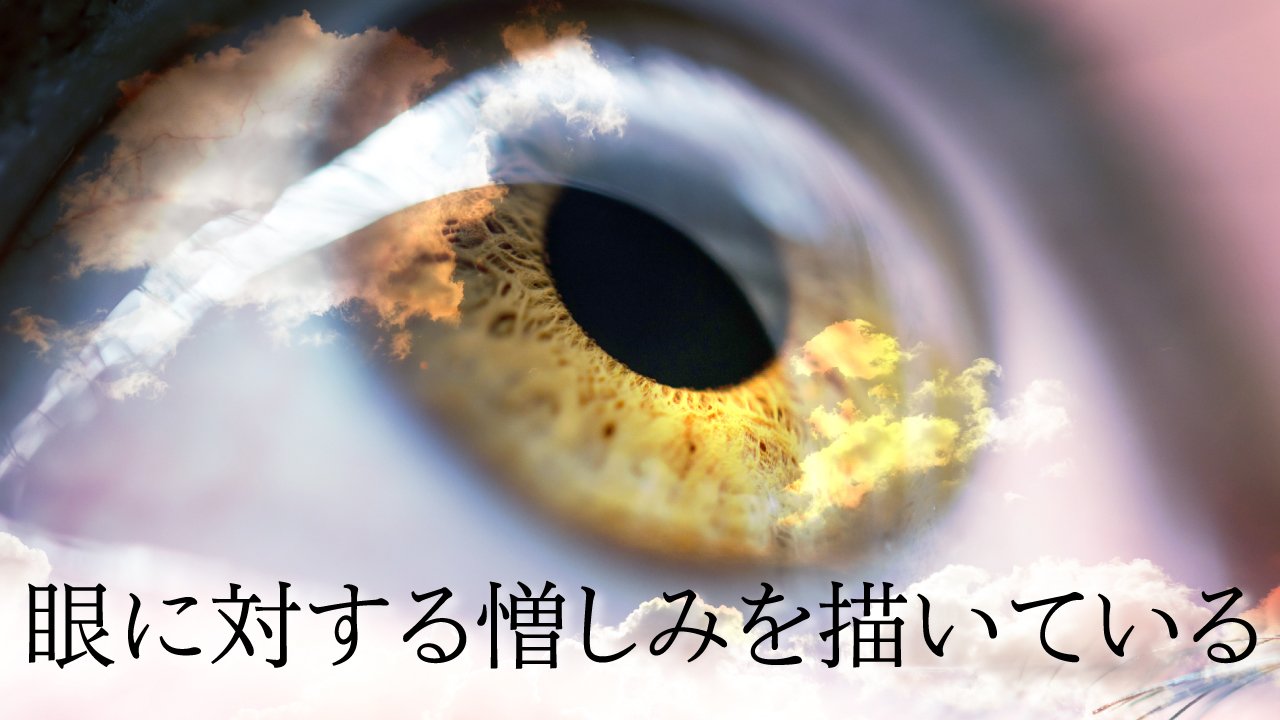

また、上述した、古今東西の作品が、眼に対する憎しみを描いているのは、眼が見えるということが、自分と美しいもの、強いものとを隔てている元凶であり、他人の眼は自分を対象物化する凶器にも等しい力をもっているからである。

谷崎潤一郎は、一九六五年七月三十日に七十九才で死亡している。七十五才の時に書いた『瘋癲老人日記』を読むと、彼の処女作『刺青』と同様の主題が見出される。すなわち彼は老年になっても美しい女の「肥料」となり、美しく強い女と「一つに」なりたいという願望を持っていたのである。