第二章

二

「明朝は家を出るという日の夜、わたくしは父に呼ばれた。コーサラが信じるのは力だけだ、コーサラを決して信じるな、というのがシャカ族の施政者を勤めた父の覚悟であった。

『シャカ族は力を合わせて林を切り開き、水を引いて、米を作り、飢えを心配しないで済むまでになった。この豊かな土地をコーサラは見逃す筈がない。シャカ族は太陽の末裔だという傲慢なところがある。これはコーサラに攻撃の口実を与えかねない。攻撃されたら、シャカ族はコーサラの敵ではない。

無謀な戦いには反対だ、と呪文を唱えていればコーサラは攻めてこないか。戦いは悲惨だから決してしてはならない、と願望を叫んでいれば相手は襲ってこないか。彼ら、コーサラの回し者に騙されてはならぬ。』

父は言葉を止めなかった。

『お前は、小さな虫が小鳥に啄まれ、その小鳥が大きな鳥の餌食にされるのを見て不安になったが、人も同じことだ。小さな種族は力のある種族に征服され、力のある種族も大きな国に征服される。その大きな国でさえ、いつ大国に滅ぼされるか、誰にも分からない。

もっと大きな心配がある。コーサラの力を借りてシャカ族の支配者になろうというシャカ族がいることだ。シャカ族が分裂して弱くなることはコーサラの望むところだ。コーサラに対抗できる国はマガダだが、マガダは遠すぎる。コーサラがシャカ族を征服したら、コーサラに内通しているシャカ族の輩は、コーサラに真先に殺されよう。

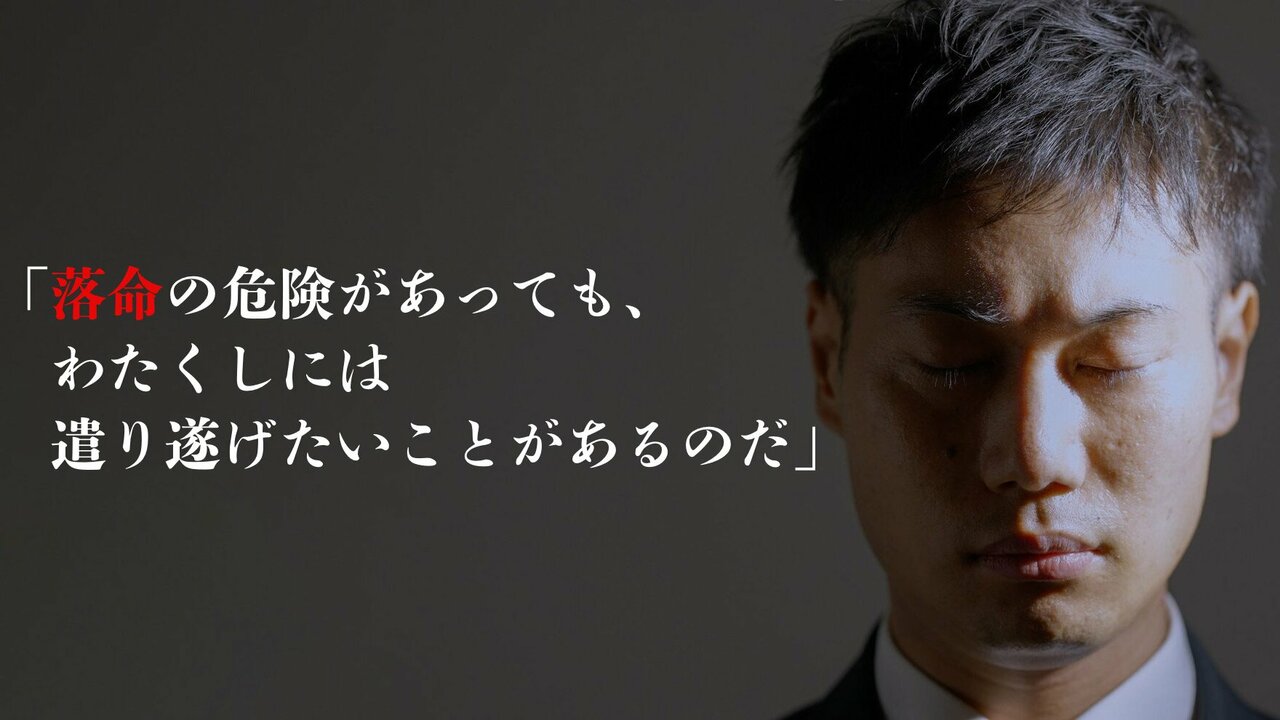

家族さえ信じないコーサラは、同胞を裏切るシャカ族の内通者を信用してはいない。内通している輩の顔をよく見るがよい。彼等の表情はどことなく暗い。どことなく険しい。腐ったような眼をしていて、額に皺を寄せて、抑揚のない声で囁くように話すが、目は伏せている。自分の言っていることが噓であることは承知している。その噓を突かれても、平然と自己の主張を繰り返す。彼らの話で捏造されていないものがあるか。彼らの約束は相手を油断させるための手段で、守る気は無い。