風が吹かない所だったが、英良は風を感じた。

「人間は皆、自分が一番辛いと思っている。皆、自分が一番可愛いと思っている。確かに違う者もいるようだが……それが、本質であろう。幾度となく繰り返されて来た争いの歴史。その度に、神を崇めた。その度に、闇を畏れ憎んだ」老人と英良の距離は近いはずなのに近づこうとすると、彼は暗闇の中へ吸い込まれるように感じた。

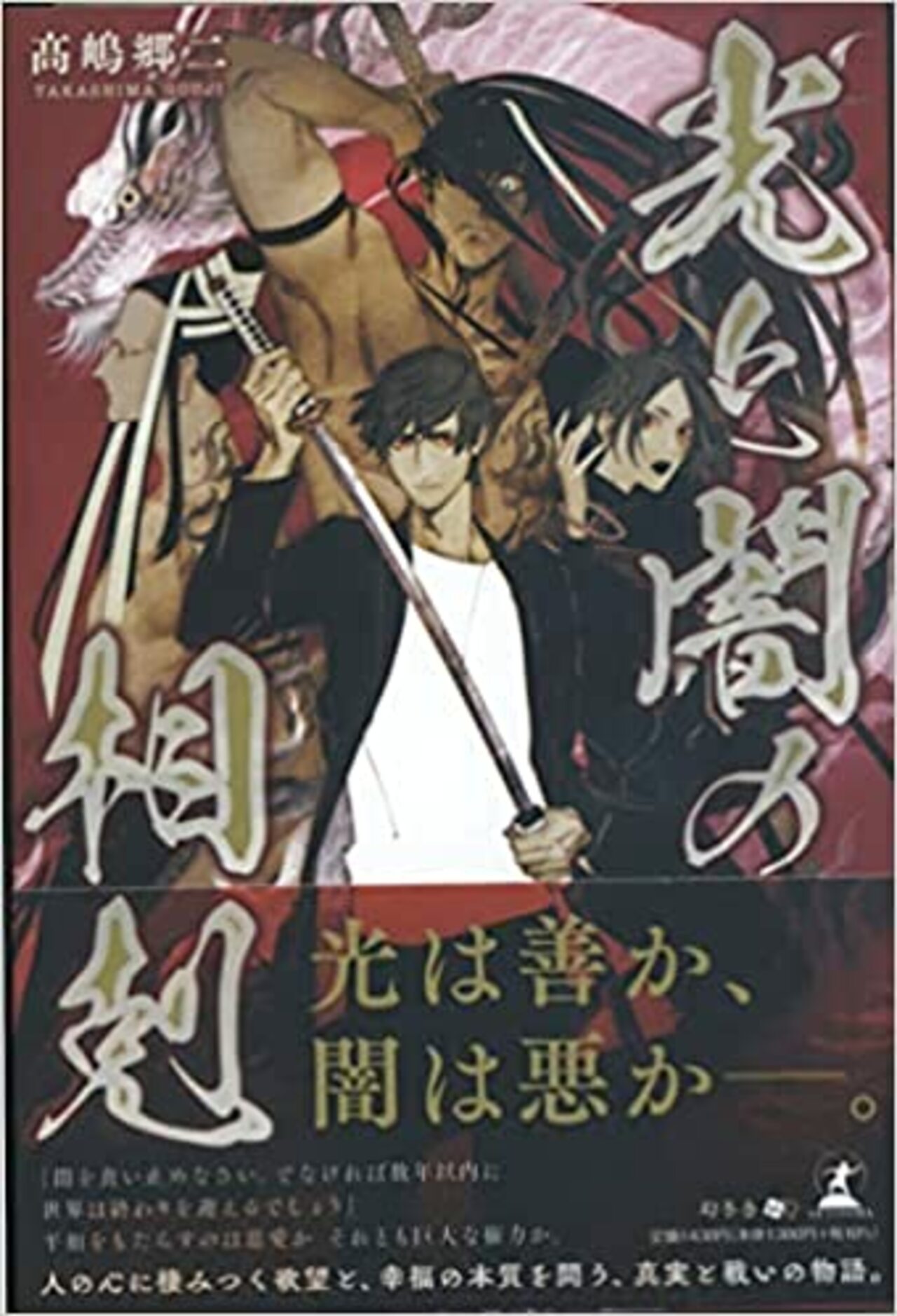

「光と闇。そのどちらも必要なのだろう。崇拝の対象と拒絶の対象として。しかし、光が崇拝の対象であれば、闇はどうなる。本当に闇は滅しなければならぬ相手なのか。最も近きにある闇にも気付かぬのに……、まあ……良い。私が最も嫌う種族よ。……まあ、何を思うが勝手ではある。人そして光と闇に関しては、後に己にも語ろう。太古より続く忌々しき人との因縁をな」英良が老人の思考を探ろうとしていたが、逆に老人は英良の意図を見抜いていた。

「己に問う。己の中で闇は敵なのか。光は仲間なのか。闇は全て滅さねばならぬのか?」

英良は自分の経験と蓄積から反論した。闇は滅すべきもの。悪意に満ち、人間に欲望を誘発させ争いを起こせしものと。その結果、人は傷つけ合い、時には殺戮にまで発展することを。光があるところに闇が存在し、闇は光を浸食するもの。闇は悪であることを論じた。

周囲には何も存在しない。一筋の明かりも風もない。静寂の中に英良は五感を研ぎ澄ませ、老人の言葉を逃さなかった。とてつもなく大きな暗闇の中に吸い込まれそうな空間を感じた。ここには時間の連続性はない。世界は時間と空間が一体となり連続性を形成しているが、この老人と英良の存在する空間にはその概念すら存在しない。そこは日常から剥がされた異空間だ。

英良の右の額から汗が流れ落ちる。五感を研ぎ澄ましても、老人の言葉とその姿しか捉えることができない。他の感覚は効いていない。その異空間に二人は取り込まれている。英良は凄まじいまでの勢いで進んで行くジェットコースターに掴まり振り落とされないようにしがみつくように老人と対峙した。

英良は沈思黙考し過去の経験を回想する。真っ白になった思考から、曖昧模糊とした記憶の中から答えを探した。英良は疲労から眠気を感じ、うとうとして思考が止まり停滞した。

英良は虚ろな顔で老人を見た。彼は英良を見抜いて言う。

「光と闇か。それは唯の言葉だと思ったことはないか。本当に闇は悪なのか。人間を殺したのは悪なのか。そして悪は何を求めているのか。考えたことはあるのか?」

英良は複雑に絡んだ毛糸を解そうと、先端を探した。その先を念入りに解す。そして答える。無に帰す必要があり、生けるものは死に、全てが無になるようにと。

「無とは何か。己は何かを勘違いはしていないか。死と無は直結しない。死する魂は天地を巡り再び生を受ける。ならば、無とは何か。それは何も存在せぬこと。そこには光も闇さえもない。それが無だ。分っているのか?」英良は幼い頃を回想した。英良は形のないものを畏れた。遥か昔の経験からか般若の面などを。英良の脳裏をそれが掠める。