一九七〇年 夏~秋

4 マユミの嘘泣き

日暮れまで、私たちはだらだらと過ごしました。畑仕事を終えた母たちが帰って来た時、今朝はそのようにも見えなかった空が、俄(にわか)に掻き曇ったかと思うと、いきなりまとまった雨がやって来ます。驟雨(しゅうう)は遠くに轟(とどろ)く雷鳴を従えていました。

それに混じって聞こえてきたのは、「ウーウー」というサイレンの音でした。この年、東京の救急車はいち早く「ピーポーピーポー」になっていましたが、四国ではまだ消防車やパトカーと同じサイレン音でした。「じゃかましな」やたら外が騒がしいと思ったら、救急車とパトカーが泥水を撥(は)ね上げながら、前後して隣家の庭へ躍り込んで来ました。

「どしたんじゃろか」

ずくずくになったシャツを脱いで、骨ばった身体を拭く祖父が、ブロック塀を隔てた佐々岡家の様子を伺(うかが)っています。

「誰ぞ病気んなったんかいな」

血相変えた救急隊員が、三人がかりで担架を運んで行きました。救急車は再びサイレンを唸らせて、降りしきる雨の中を走りだします。後に残ったパトカーの赤色灯が、暮れなずむ雨の夕暮れを騒がせていました。

「おまはんやはもうちょっとうちにおりなよ」

浮き足立つ佐々岡家の子供二人を、母が押し留めました。午後十時を回った頃に、マユミたちの祖母の佐々岡幸子さんが迎えに来ました。憔悴(しょうすい)した顔の幸子さんは矢継ぎ早の質問に対して、子供たちに配慮しながらも、何かをクイッと飲むジェスチャーで答えました。

「ほんまおぶけたでわだ。困ったこっちゃ」

浅黒い顔の皺を深くして、幸子さんは嘆息(たんそく)しました。

「志乃はんでか」

祖父が幸子さんを土間の隅に引っ張り、額を合わせて内緒話をしました。祖父は些(いささ)かも動じておらず、まるですべてを見越していたかのようでした。幸子さんに連れられて帰って行く子供二人は、足元をふらつかせていました。

私が「おやすみ」と声をかけると、マユミはすぼめた口だけの挨拶を返してきます。私はその顔が太陽の塔のふて腐れた顔にそっくりだと思いました。

「『ランネート』飲みよったんじゃって」

祖父が眉根に皺を寄せて言いました。

「幸子はんが畑からもんてきた時にゃ、真っ黒けの顔で泡吹いて仏壇の前い倒れとったんじゃと。息もしとらんし心臓も止まっとったそうじゃ」

祖父の言葉が子供の耳に刺さります。

「志乃のオバちゃん死んだん」

私は訳もわからず狼狽えていました。

「ほら死んだわ。救急車はカッコだけじゃ。まあ検屍(けんし)もせなあかんのじゃろし」

事も無げに祖父は言います。

「ケンシってなんなん」

「解剖じゃ」

理科でやった蛙の実験を思い出しました。

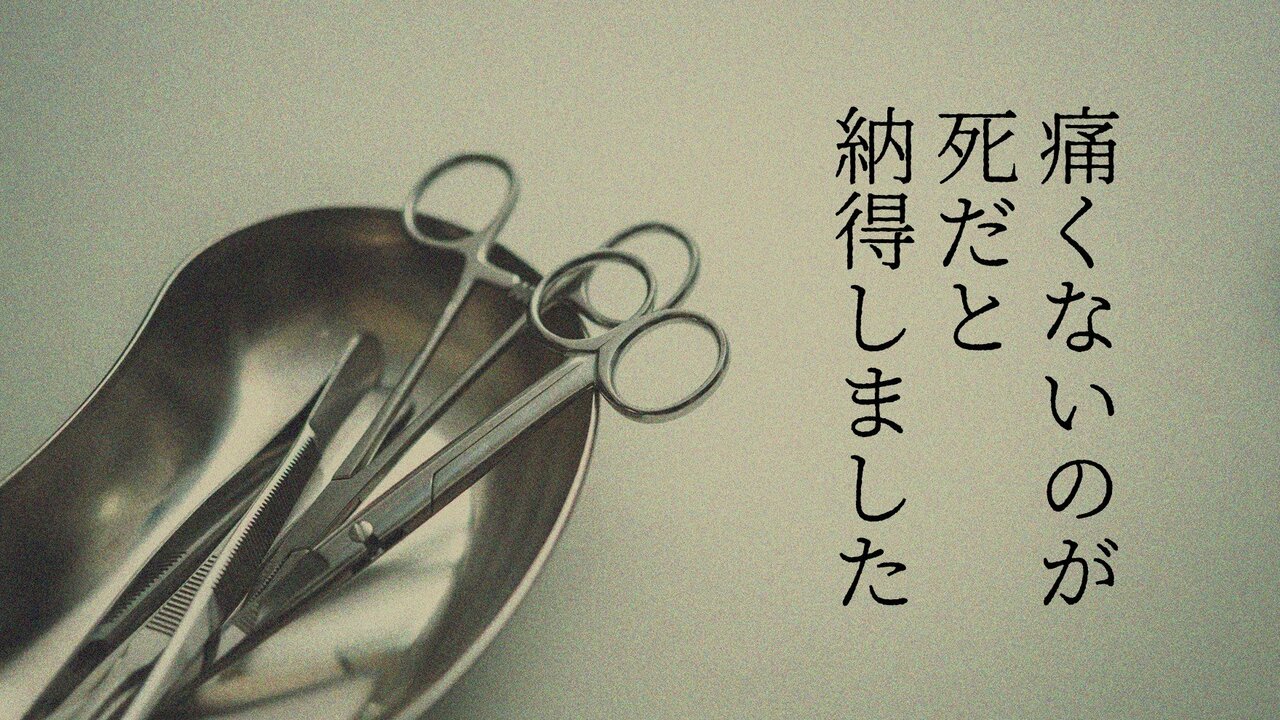

「メスで切るん」

「スパッとな」

「お腹を」

「胃や腸の内容物を調べるんじゃろな」

「痛うないん」

「ほら死んどるもん」

私は痛くないのが死だと納得しました。