「お二人を歓迎します。ようこそ、アオキ村へ」

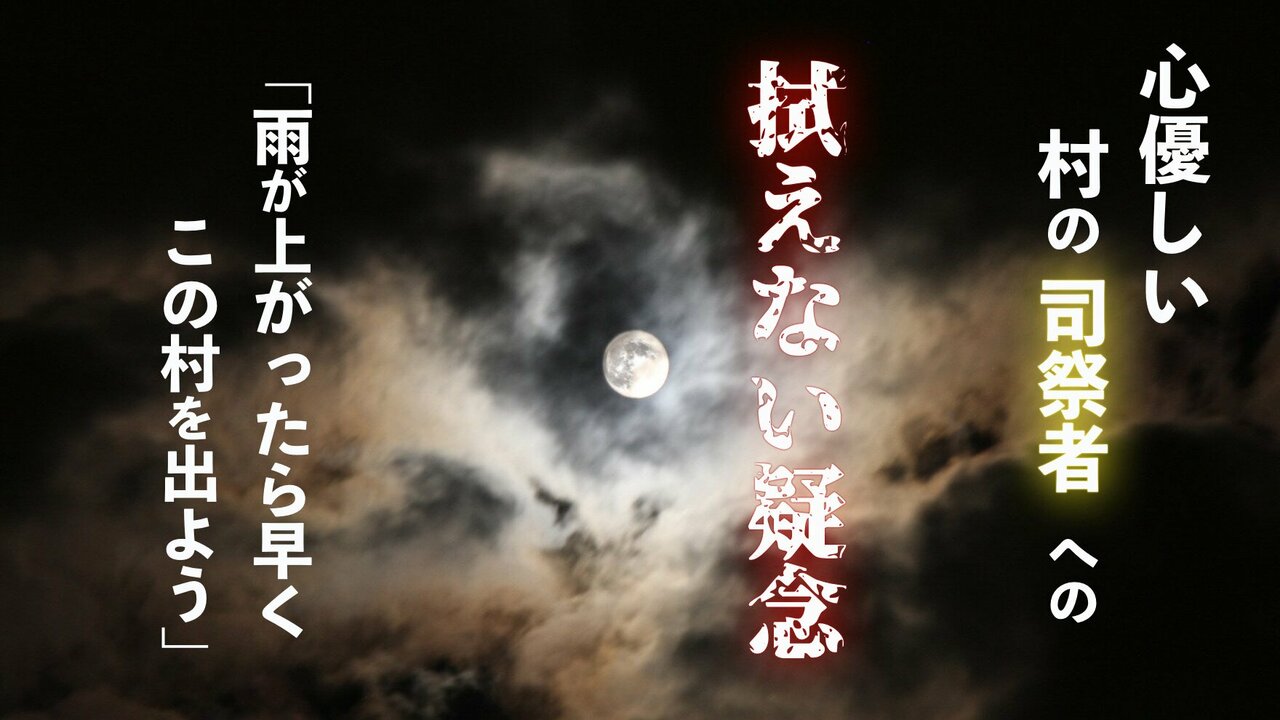

笑みを浮かべるサヤの瞳には、推し量り難い光が灯っていた。

「私は、サヤ。この村の最高司祭者です」

通された一室は空間が飽和したような印象のするがらんどうな広間だった。乾燥した木の甘い匂いが伏せるように板目の上を漂っている。格子窓から差し込む陽光ばかりが光源のため部屋の中は薄暗く、昼ながら燭台が点いている。森に埋まっていた集落は寂れた空気に満ちていた。

やはり豊かな様子はない。民家はどれを見ても茅葺きか藁を葺いて屋根に寝かせている実に質素な造り。壁は木枠に土を塗り固めたものだろうか。入り口には扉もついてなかった。案内された、この屋敷を除いては。

「ここはどういう施設?」

「私の家です。大きいでしょう」

「ええ。立派ね、とっても」

エリサは端座したまま首肯する。正面の上座に据わる少女、サヤに視線をやりながら。広間には自分の隣にゲイツ、サヤの傍には先ほどの少年が控え、左右の壁には珍しい物を見るような顔をした村人達が居並んでいる。妙な気分だ。そう思いながら視線を落とす。大きな膳があった。日干し野菜の塩漬けや豆の練り焼き、赤いスープに黄色のディップと、並ぶのは実に多様な菜物料理。

サヤは、まず空腹を癒せと言った。招き入れられた時点で食事の支度は整っていた。長旅で携帯食を齧ってきた身にとって彩りある食事は十分な馳走である。周囲の視線が気になるものの口の中は湿る。無論隣の青年も同じ境遇であるが彼は表現豊かに舌なめずりさえしている。

「めちゃくちゃ美味そうじゃないすかぁ! いいんですか、こんないただいちゃって?」

普段はとぼけた顔のくせに、こういう時は輝くような目を見せるのがゲイツらしい。黒真珠のような両目の色素がぐっと光をため込むのだ。サヤが頷くとそれ来たとゲイツは手を合わせ料理に食いついた。エリサの心境など我関せぬといった具合に。

自身も正面のサヤと村民に一礼をし、膳の上から食べ物を口に運ぶ。スライスした赤い実を葛で煮込み冷やしたもの。葛のやわらかい舌触りにほぐれるような果肉の食感。味付けは薄いが喉を過ぎてから胸の内で微涼を生じ、奥から熱を冷ます。

「美味しい」

もう一口唇に滑り込ませたその時、胸騒ぎが走った。

「…………」

部屋の空気が変わった。気配を探る。硝子にかけた水の速さで静かな堂内に別の雰囲気が差し込んだ。全方向から矢を射るような鋭い視線。エリサは察する。(これはまずい、さては)食事のふりをしながら辺りを探るが気配の焦点は自分の手元にある。手遅れを悟った。(毒を盛られていたか)