三の巻 龍神伝説の始まり

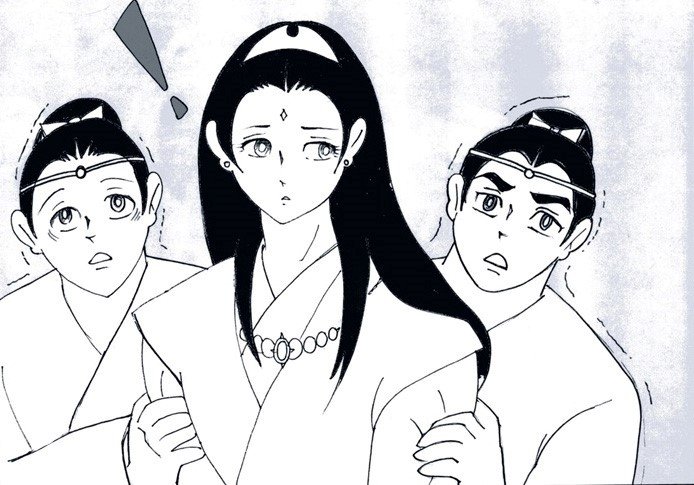

二人は目の前の龍を見るなり、慌てて羅技の後ろに隠れた。

「おいおい。お前達は姫君を守る従者であろう。その恰好はまるで真逆だなあ。ははは」

赤龍は可笑しくて思わず吹き出し、大笑いした。

「この御人は龍王の皇子殿で赤龍殿である。我と共に阿修の者どもを里より追い払い、我は保繁一人の首を刎ねて父上や幸姫と里の武人達の仇をとる! 赤龍殿。我の心と身体をそなたに差し出そう! 我は約束を違えぬ」

赤龍は嬉しそうにゆっくりと頷いた。

「姫様、とんでも御座いません。相手は龍ですぞ? 御身を大事になさいませ」

と重使主が言うと、

「仇打ちは何れ期を見て、我らで打ちましょう。心と身体を差し出すとは、まるで人柱ではありませぬか」

と中根も続けた。

羅技は二人の手を振り払い、

「我は人柱などではない。父上達の仇は我等だけでは打てぬ。こいつは良き龍じゃ。我達は龍神守の里人である。里は龍神に守られて来た! 龍神守の羅技は龍の妃になるのも良いと思わぬか」

と主張すると、赤龍は大声で笑った。

「こいつ呼ばわりされたのは初めてだ! そなたの願いを叶えてやろう! しかし、余は天と龍族との理が在り、我が手で人を殺める事は出来ぬ。お前は人である。自らの手で父上達の仇を討つが良い。そこの二人は如何する? ここに残るか? それとも余と一緒に主の羅技姫と仇を取りに行くか決めよ」

重使主と仲根は赤龍に畏まり、深く頭を下げた。

「是非に! 我等をお連れ下さい」

赤龍は赤い光を放つと二人を身体の中に取り込んだ。その有様に羅技は驚き、赤龍に問いただした。

「重使主と仲根はどうなったのだ?」

「余の身体の中に留めただけじゃ。そなたを背に乗せるのは良いが、男を乗せるのは余の趣味ではない。それに三人も背に乗せられぬ。敵打ちを済ませたら出してやる。さあ羅技姫。余の妃よ! 背に乗れ!」

羅技は足元に落ちている二つに割れた自分の剣を拾い、大事そうに抱えると涙を流した。

「大事な剣であったか……。すまぬことをした」

「これは十三歳になった時に父上から頂いた剣じゃ。剣が無くて仇は打てぬ」

「その剣を余に渡せ、悪いようにしない」

赤龍に剣を差し出すと、息を吹きかけて羅技の手より消した。