Ⅲ

マスターを通じて地元の人たちの話を聞くことができたためなのか、それとも当主が語る尾道についての逸話を通じてかは今となっては確かめようもないが、この町が本当に身近で親しみ深い土地になったのは確かである。

何の利害関係もなく、出身地を聞かされただけで身許もほとんど知らないままに終わったマスターと語り合ったひと時のほうが湯治の効能よりもはるかに癒しにつながる効果があったかもしれない。特に肉体の蘇生というか、体の改善というよりもむしろ精神的な面で実際に癒されたと感じたのは、尾道への湯治旅をやめてからかなり時が経ってからだった。温泉の効能であれ、屈託のない楽しい語らいであれ、癒しの成果はかなり遅れて現れてくることもあるようだ。

来栖が百合の手記を読んで感じたのは彼女の描いている町のたたずまいと、彼自身が尾道で体験して得られた町の個性というか印象が往々にして合致しているということだった。

あるいは『遺書』から読み取れたように、彼女がこれほどに自分のことを気にかけてくれていたのだという事実を突きつけられた結果、誘導されていったとも考えられる。それならばなおさら何か接点があるはずだということで、彼は自分に都合の良いように彼女と自分が愛着を持っている町を尾道と定め、一致点を見出そうとしたということになる。

ところが気を引き締めて冷静に考えてみると、相互に瀬戸内の町という共通項はあるものの、符合するようなところよりむしろ合致していない印象を双方が抱いているというほうが、正直なところ当たっているような気にもなってくる。彼女の生き方や考え方との接点を全く思いつかないものだから、無理矢理に類似点を見出そうとしているだけということも十分あり得る。

それぞれ別個に思い入れのある町が現実のものであろうと想像裡のものであろうと、相互に合致しているところがあるような気持ちになるという見方から、さらに考えを強引に推し進めて合致していると断定し、そこから逆に百合との関係を恣意的に造り出そうとしていたのかもしれない。

百合とのつながりがあるのかないのか、取りとめもなく考えているうちに、来栖は自身で推論全体のおかしさに気づいた。彼自身も常日頃より百合のことを考えていたならば、感応や気持ちの呼応といった人間間のつながりも成り立つと自然に考えることもできただろう。あるいはそのような関係で結び合っているという実感を持てることができたかもしれない。

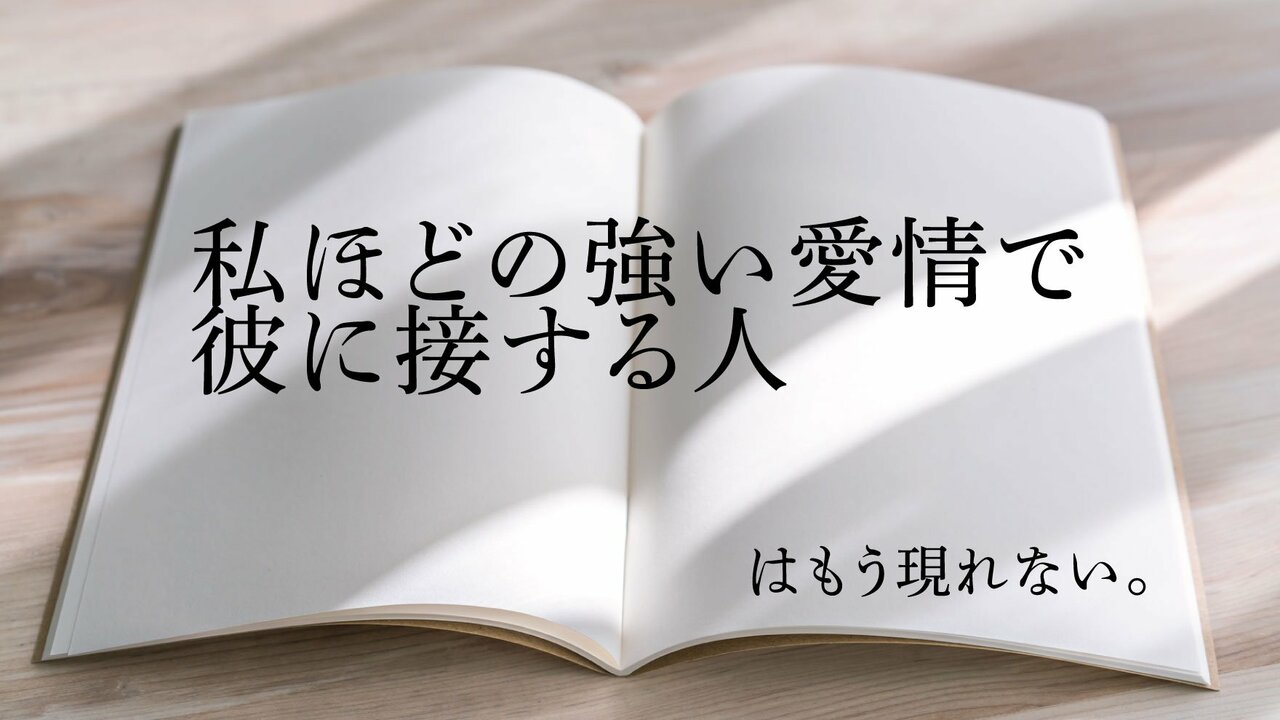

しかし彼の場合、これまで百合との何がしかの秘密めいた関係を日々の生活の中で暫しの間であろうと持ったことがあっただろうか? これには来栖は否定的な答えしか寄せられない。それに加えて、女性との関係で言えば日々の生活に密着した生活感覚といったものが欠落しているような女性のほうにむしろ魅力を感じていたから、百合のようなタイプの女性には元々関心が向かわなかったというのが正直なところだ。