日本編

父母の死

ある日父が政裕を連れて博多駅から汽車に乗り久留米近くの町に出かけ、ある家を訪問した。

帰りは西鉄の電車で福岡駅に帰った。政裕は乗り物に乗るのが嬉しかった。父はそれを知っていて特に用もないのに政裕を連れ出したのだろう。父はほとんど無言だった。

死期が迫っていることを知っての行動だったのではないか。そのあと、寝たきりになっていた。

一九三九年の秋、悪化して他界。

危篤になった日の夕刻、丹波から来ていた父の実の両親、育ての両親や、一緒に住んでいた父が呼び寄せていた兄弟姉妹とその子供たち、医者と看護婦らが十畳の座敷に詰めかけていた。

その時の情景は目に焼き付いている。皆、息を殺して父の様子を見ていた。

兄たちと母が痛みを訴える父の体をさすっていた。臨終の時の情景は浮かんでこない。政裕はいつの間にか押入れの中で寝かされて眠っていたのだ。

翌朝目覚めて襖をあけて出てみると、父が白い布で顔を覆われて横たわっていた。枕元に線香が煙っていた。政裕が六歳になった時のことだった。

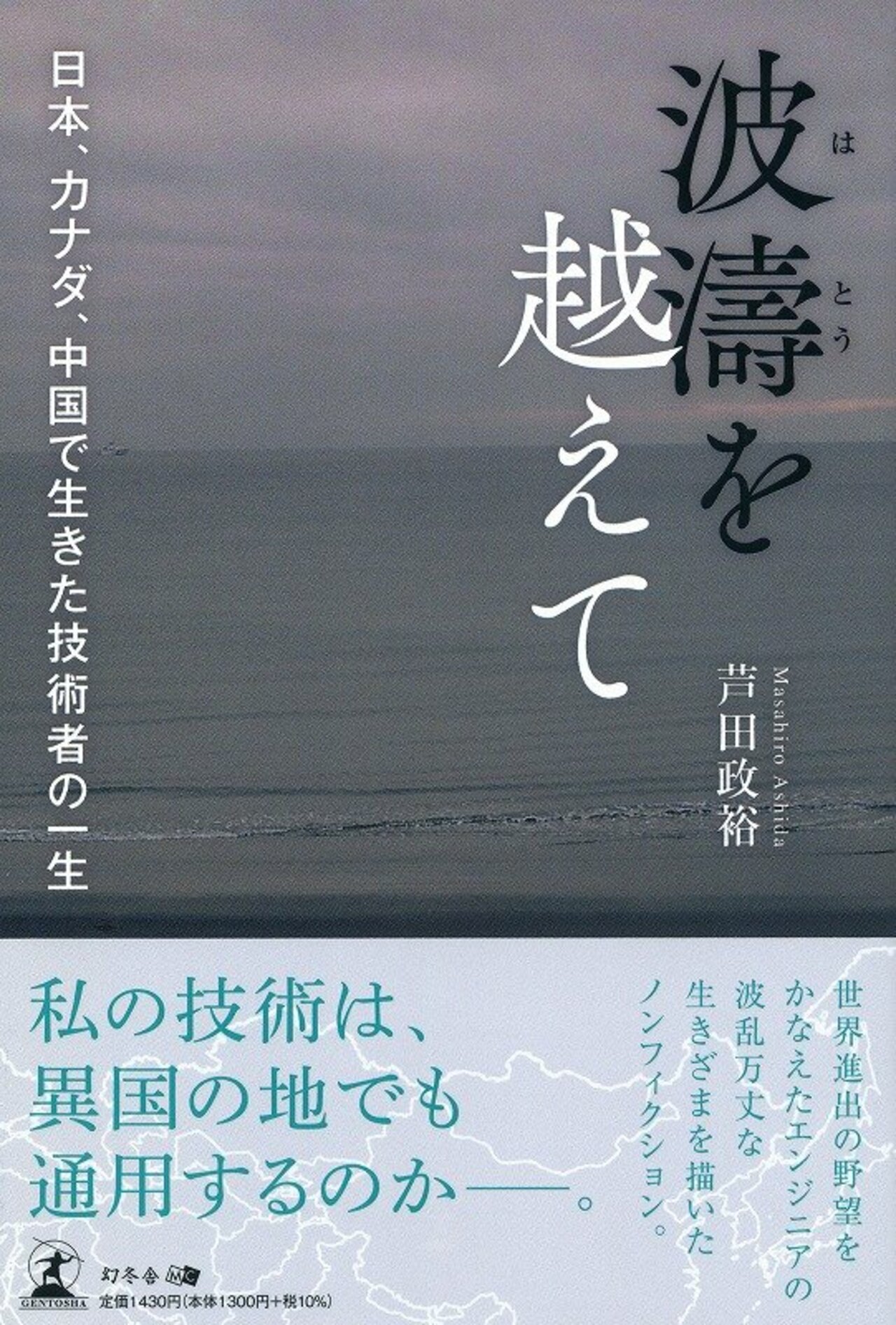

葬式のあと、腰の曲がった政裕の実の祖父の手を引いて博多湾に面した海岸の岸壁に散歩に通った。

途中で回転焼きを買って岸壁に腰を下ろし、黙って食べていた。

祖父は安政三年、即ちペリーが来航した時代の生まれだった。明治維新と日露、日清の戦争の激動の時代に生きた丹波の山奥での百姓だったが、八人の子を成し、後継ぎの一人を残し、あとの子たちは外地や都会に送り出していた。

海を眺めながら四人の息子たちが海の向こうの満州と朝鮮で事業をしていたことを想っていたのだろう。

その情景が政裕の目に焼きついていた。

住まいの下名島町は福岡の中心部、現在の天神に近い株屋の多い通りだった。政裕はその翌年、天神の近くの大名小学校に入学した。

母は三人の子供を連れて西新町に家を借りて移転、政裕はそこから大名小学校に市内電車で通学した。

母は洋裁店を開くために洋裁学校に通い始めた。

その年の十二月、真珠湾攻撃で太平洋戦争が勃発した。

しばらく経つと、米が配給制になり、一日の配給は大人三合五勺、子供二合八勺だった。肉屋から肉が消え、魚屋から魚が消えていった。

銃を担いだ兵隊の列が歩調を揃えて家の前を通り過ぎて行くのをよく見かけるようになった。そのころ、政裕は二年生になって大名小学校から転校して西新小学校に通っていた。

小学校は戦争勃発のあと国民学校に変えられた。