隊長は、戦後まもなく自決したという。

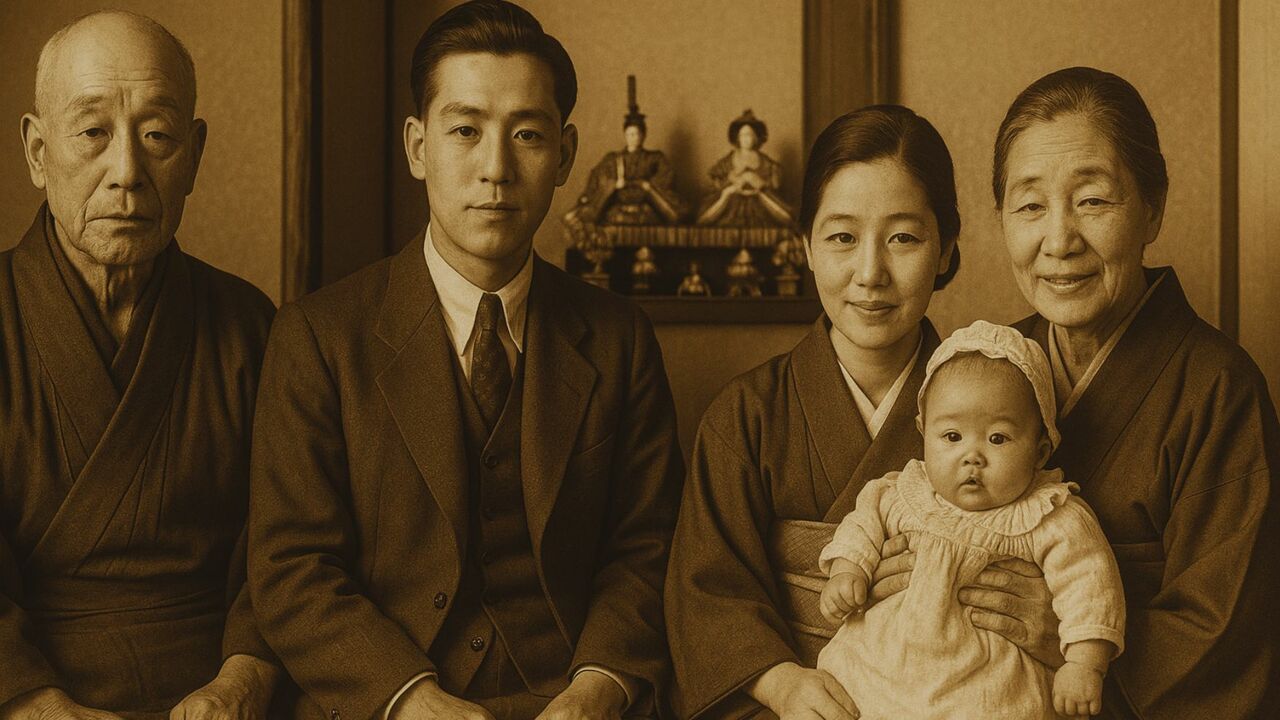

「若者達をぞくぞく死なせて何をかいわんやだ。常春は、恐らく飛行機もろとも南海の藻屑と消えてしまつたのだらう。……略……この雛人形と一緒に何度住まゐを変へたことだらう。人形は少々傷んでいるが、まだ飾るに足る。それをはるばる持参してくれた若者は遠い昔に消えてしまつた。毎年人形を飾る度に思ひ出に沈む」

この文章を書いたとき、父は八十二歳だった。一年前に医院の看板を下ろし、やることといえば庭いじりと読書だけという暮らしになった。

その頃実家を訪ねると、テーブルの上にはひとり遊びのトランプが広げてあるのをよく見かけた。私たちは、子供の学校や自分の仕事、家の建築など、それぞれの暮らしに追われて老親二人きりの寂しさに思いをいたす余裕がなかった。

家族連れで実家に集まっても、夜になれば潮が引くように一斉にいなくなってしまう。父は門のところに立って、一台また一台と車が出ていくのを見送った。家に入ると、「あーあ、あーあ」と何度も大きな溜息を漏らしたと、後年母が言った。

そんなとき、若くして亡くなった甥のことがしきりに思い出されたのだろう。

「おこがましい話だが、そうとも考へてやらぬこの私に対して、特に親しさを感じてゐたのではないだらうか。そう思へてならないのだ。常春の顔は薄れたが、姿、形は眼底から消え失せない。人生の苦悩も悦楽も経験せず、何処かへ飛んでいつた若者の御魂よ安かれと祈るばかりだ」というところで父の文章は終わっている。

父は、節句を待ちかねて「おい、早く飾ろうや」としばしば母を促したという。その死後、母も高齢になったので人形は私のところに来た。

身辺雑記を読んで以来、父の命日の二月十六日に人形を飾るようになった。

人形は、薄紙から取り出して雛壇に置くと、表情が急に生き生きとなり、涼やかな目でこちらを見返す。私の初節句にもそんなふうにして命を吹き込まれたのだろうか。

父が飾っていたときよりもさらに古びてしまった。それでも二月の陰鬱な空気を払って、春を呼び込む明るさがある。亡くなった人たちの影が添っているようにも感じられる。