「人を殺す乗り物はもういいです。みんなを笑顔にさせる乗り物を創るのがぼくの夢です。ぼくの田舎はかなりの山奥です。日中戦争で早くに父を亡くしていて、足の不自由な母親を腕のいい病院に連れていきたいんです」

「アツシお前は、東北のずいぶん遠くから海軍の秘密機関に誘われて来たもんな」

「6人も兄弟いるし、貧しいからしかたないんです。少しでも親のために食い扶持を減らさないと」

「もらったお金、全部仕送りしてんだろ、この基地は極秘だから、アツシが今どこにいるのかも分からない。お母さんもさぞかし心配しているだろう……」

「機械が好きなのと、少し手先が器用なのが取り柄でして、へへへへ。あっ! いけない、あんまり時間がないぞ。集中、集中!」

赤い目をピコピコさせながらTENCHIは黙って聞いていた。

「この亀、よく見ると、目とか口とか、案外、かわいいな」

涼子は云った。

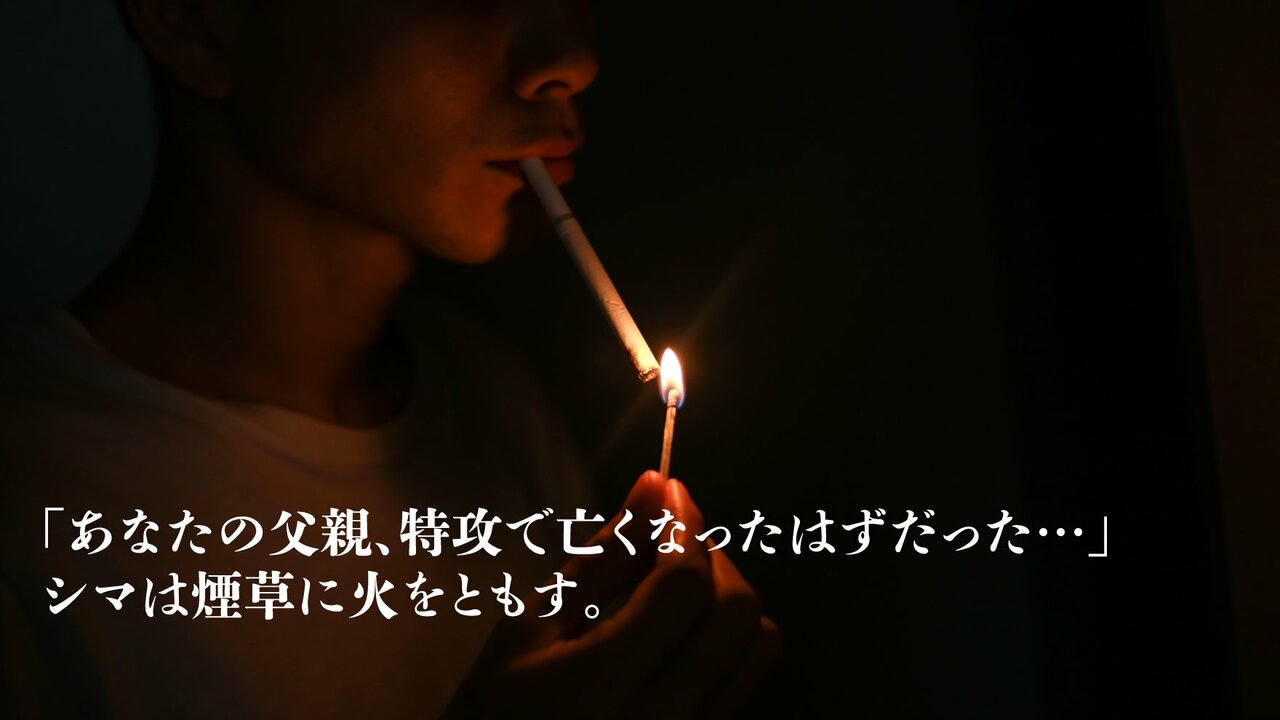

同時刻、隣の部屋ではシマがスカートのポケットから鍵を取り出し、黒い鞄のダイヤルナンバーを合わせる。二重の厳重なセキュリティになっているのだ。

「うっ! これは」

鞄をあけると、鈍く呟いた。柱時計はいつの間にか深夜12時を回っていた。隣の部屋からシマが入ってきた。

「涼子、ちょっと、基地の外に来てくれないか」