二 アメリカでの生活

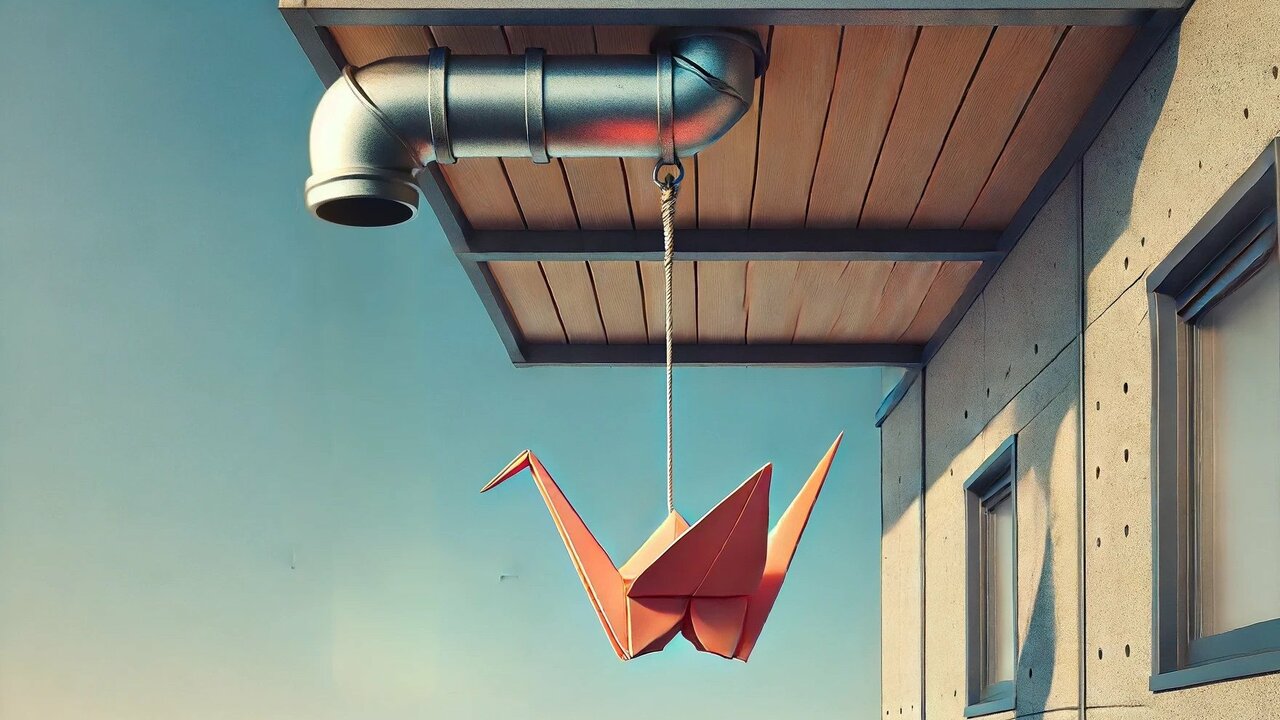

しばらく体育館に置いていたが、体育の授業で支障がありそうだったので、置く場所を変えた。学校には、お昼を食べられるカフェテリアという場所があって、そこの一角を借りて、屋根からのびていたパイプからロープを使って「ジャイアント・クレイン」を吊した。子どもたちは、その巨大な鶴を見ながら昼食をとっていた。

先生たちも、「これは、ずっとここに置いておくわ。」と言ってくれた。

子どもたちが大人になって、何かの機会に日本のことを耳にすることがあったら、「あの鶴を思い出してほしいな。」と思った。

六月に入り、夏休みになるときに、そこでの学校生活は終了した。ここでもまた、「もっといてもらってもいいんだよ。」と多くの人から言われたが、これからの長い夏休みを一人ぽつんとアパートでどう過ごせばいいのかわからなかったため、

「ひとり旅がしたい。」

と告げた。

そして、校長先生をはじめ、お世話になった先生方と別れを告げ、学校を去った。

シンシナティを発つ前に、幾人かの先生方から食事会に誘われた。立食パーティーのようなものだった。彼らは「アウトクッキング」と言っていた。

招待してくれた中に、スージーという女の子がいた。この子は、とても優しい話し方で、わかりやすい言葉を選びながら会話をしてくれた。歳も同年で、なんとなく話が合った。後日、彼女の両親とサマーフェスティバルに一緒に行った。夏の日差しの強い日だった。彼女は、おしゃれな麦わら帽子を貸してくれた。

「こんな機会はもうあとにもさきにもないだろう」とお互い思ったのだろうか。

もしかして、それは自分だけが思ったのだろうか。たくさん話をすることができた。これは、アメリカでの淡い初恋だったのかもしれない。もっと長くいたかったと思った。

翌日、再びあの「グレイハウンドバス」に乗り込み、オハイオ州クリーブランドに向かった。バスターミナルに着いたのは、夕刻だった。構内にある、ガラガラのレストランで、クラムチャウダーの雑炊の夕食をとり、旅の記念にポストカードを買い、急ぎ足でニューヨークまでのバスチケットを買うために、チケット売り場へ行った。

しかし、もうすでに四~五人が並んでいた。重いスーツケースを転がしながら、やっと着いたチケット売り場。そこで、前に並んでいた夫婦連れの黒人が、何やらいろいろと話込んでいて、チケットを買うのに時間をかけていた。そこで思わず舌打ちをしたら、えらいどや顔で睨まれた。その直後目を逸らしたことは言うまでもない。