一九七〇年 夏~秋

5 家出

そんなある日のことでした。従姉妹たちは朝早くから一目でよそ行きとわかる、レースをあしらった洋服を着たり、髪を巻いてリボンを付けたりと、外出の支度に余念がありません。姉の久子はそれを自慢したくて、私のいる納戸へやって来ました。

「ケンちゃん、なんしょうるん」

着飾った格好を褒めて欲しそうでした。緑色のワンピースに白いタイツ姿は、どう贔屓目に見ても学芸会の舞台に立つ草木にしか見えませんでしたが、晴れの衣装というだけで私は嫉妬心を抱きました。

「本読んみょう」

それでわざとつれない返事をしました。

「なんの本よ」

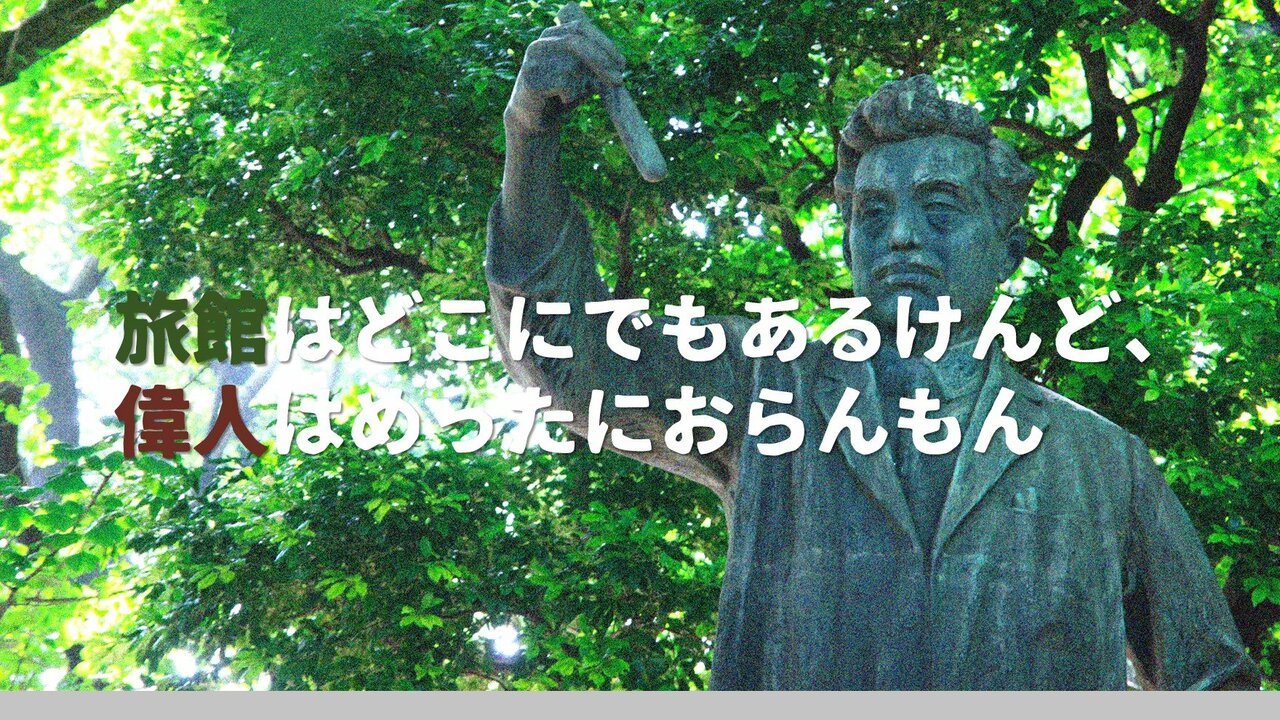

「野口英世」

その頃の私は推理小説の他にも、国内外の偉い人じんの伝記を読むのが好きでした。

「なんなんほれ」

久子がカールさせた髪の毛を弄りながら聞いてきます。

「子供の頃、囲炉裏に落ちててんぼうになったけんど、勉強してえらいお医者はんになった人じゃよ。ヒサちゃん知らんのん」

「知らん。ほの人お金持ちなん」

「イッチョウエン持っとう」

私は口から出任せを言いました。またしても『金』の話です。

「イッチョウエンってうちの家とおんなじぐらいかな」

「イッチョウエンは偉人でないとまず無理じゃろな」

「なんでわかるん」

「ほら比べもんにならんじゃろ。旅館はどこにでもあるけんど、偉人はめったにおらんもん」

久子が気分を害するのをわかっていながら、むしろそうなるようにわざと続けました。

「僕も勉強して野口英世みとうな医者になるんよ」

調子に乗って宣言してしまいます。

「ちがうじゃろ。ケンちゃんは中学校出たら、うちの使用人になるんじょ。パパとママがほう言よったん聞いたけん」

思いがけない久子の逆襲でした。

「シヨウニン」

私は鸚鵡返し(おうむがえし)しました。

「ほうじょ。益江おばちゃんとも話ができとるらしい」

「え、僕のママもほうゆうとるん」

この旅館に来てから、私は母のことを、それまでの『母(かあ)やん』ではなくて、『ママ』と呼んでいました。久子や民恵を真似してのことで、母からの提案によるものでした。最初のうちは気恥ずかしかったのですが、程なく板についてお互いの親密度が高まったように感じていました。

しかし、残念ながらこれは、家出が終わって実家へ帰ると、祖父や級友たちから『ママやん』と渾名されてからかわれ、すぐに元へ戻されることになります。