鋲

昭和二十一年の正月はたちまち過ぎた。二月がやってきて妹の死から一年が流れていた。ときどきぼくは妹がどんな顔だったか急に思い出せなくなることがあった。このまま忘れてしまうのではないかという恐怖がぼくを襲った。もしそんなことがあれば妹に対する大変な裏切りのように思えた。

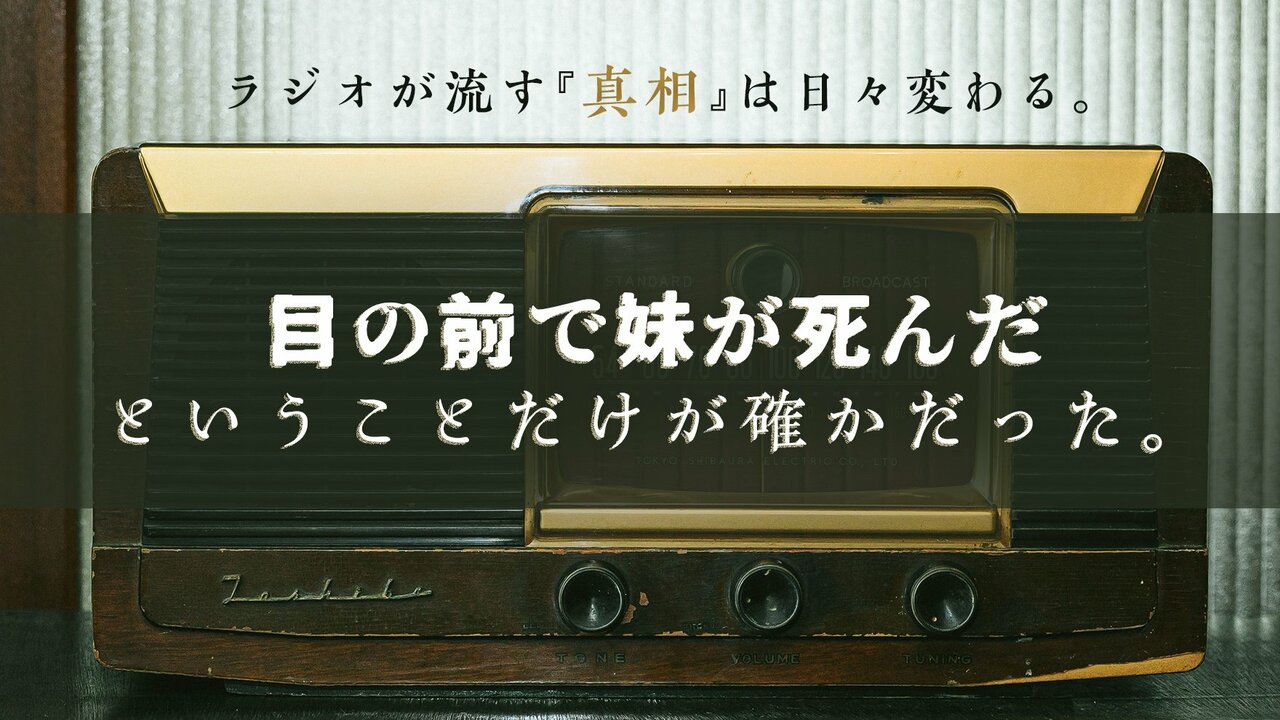

夜になると毎日のようにラジオでは『真相はこうだ』という番組が流れていた。戦争中に日本の軍部が流していた情報の噓が全てあばかれ、実際にはこうだったという話がされるのだった。

しかし、ぼくにはもう今の話の方が本当に真相なのかどうかもわからなかった。明日になればまた明日の真相が、あさってになればあさっての真相が、常にきのうのは噓だったという解説つきで語られるのがこの世の中だと思い込むようになっていた。ただ一つ確かなのはぼくの目の前で妹が死んだというそのことだけだった。

ぼくはもう通学の途中に〈ぼくの家〉を覗く気もなくなっていた。あれはもう盗られてしまったのだ。学校の帰り道にぼくは今まで避けていた麦畑の中の道をときどき通るようになっていた。妹の死んだその場所に来ることであのときの気持ちが風化するのを防ごうとする願いがあったのかもしれない。

その日、ぼくは学校の帰りに麦畑の向かい側の林の中に寝転んで空を見ていた。空を見るのがいつのまにかぼくの習性になっていたのだろう。

すると目の前の道を自転車が通り過ぎて行くのが見えた。ぼくは息をのんだ。

あの〈ぼくの家〉に住んでいる、ジュースのビンをぼくに投げつけたアメリカ人の女の子だった。女の子はぼくに気が付かなかった。スポーティーなその自転車は風のように通り過ぎていった。

ハイツの学校に通っているのだなとぼくは考えた。すると彼女は毎日ここを自転車で通っているわけだ。この一年間どこに向けていいのかわからなかった復讐の標的がぼくの頭の中でおぼろげに形をなし始めていた。