【前回の記事を読む】数日間の入念な検討…「型通りの判断を許さない」天気との戦い

鹿島槍への道

二十八日

以下は、この日のアタックメンバーの一人である村田光明君の記録である。

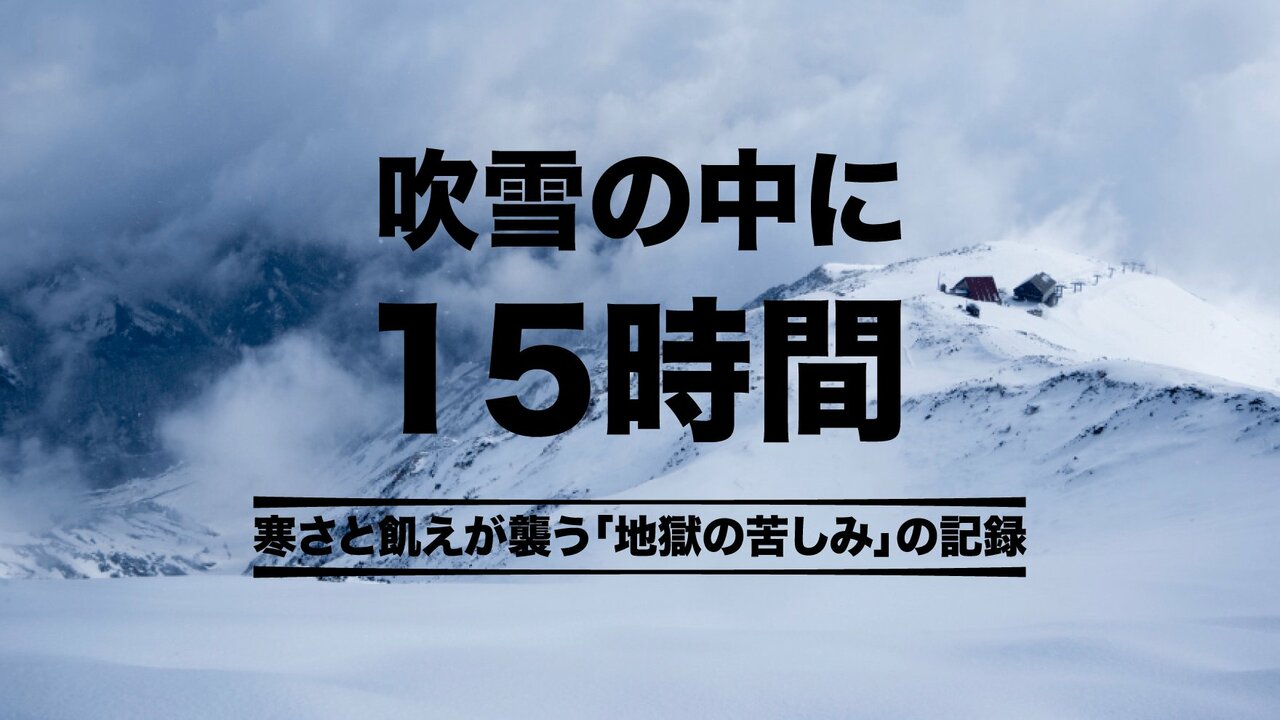

私達は十二時、南槍の頂上に立った。猛烈な吹雪だった。

黒部よりの雪片は、ヤッケに当たり顔を刺した。ミトンは稜線に出た瞬間、ガチガチに凍り、その形は押してもたたいても変わらなかった。マツゲは真っ白いつららとなり、そこには微笑んでくれる祝福もやすらぎもなかった。風と雪と寒さと飢えだけだった。私は逃げ帰ることしか考えていなかった。

その朝、四時半に我々は小雪が降ったり止んだりの中を、テントを出発した。停滞のⅭパーティーの声援に送られて。彼等は我々のために、昨夜十時の天気図を作り、今朝の一時より食事を作ってくれた。前方のかすんだ雪稜の上に、サポートのBパーティーの灯がぼんやりと浮かんでいた。その灯は、深い雪のためにともすると止まりがちであり、左右にゆっくり揺れていた。

国境稜線は吹雪だった。風と雪が黒部より吹き上げて、音を立て、ヤッケに当たりオーバーズボンをたたいた。右の雪庇に気を付けながら、腰から胸までもある吹き溜まりの中を黙々と進んだ。

やっと冷池小屋。屋根が出ているだけ。森林の吹き溜まりの中で、震えながら私達はカンパンをかじった。魔法瓶のココアを飲んだ。暖かいものといえばそれだけだった。

小屋からは登り。ピッケルで雪を崩し、固め、這うようにして一歩ずつ登った。足元より雪はくずれ落ち、地獄の苦しみ。唯、アリのようにのろのろと進んだ。

やっと平、また斜面。布引岳までの森林の中を腰まで、時には首まで埋まりながらこれまたやっと進む。ラッセルが無くなってホッとする間もなくまた吹雪、荒れ狂う風と雪の音のほかは、自分の激しい息遣いだけ。その時私の頭の中にあったものは、あと一歩前進すれば、あと一歩行けばという気持ちだけだった。

私には、今ここで登っているのが鹿島槍であり、部創設以来の幾多の先輩の血のにじむような苦労の結果我々はここにいるのであり、私たちはその第一次アタック要員であるという誉もなかった。もう登ること自体さえ何物でもなくなっていた。

登攀があるのではなくて、逆にただ私のみが存在しているだけだった。吹雪が狂う灰色の空とかすんだ雪の斜面の上を私は歩いていた―それ以外何も思い出せない。

帰りには、ラッセルはなかろう。この希望は無慚にも打ち砕かれた。折からの雪と風で、トレースは跡形もなかった。私達は再びあの苦しみを繰り返さなければならなかった。森林の中で私達は休んだ。風に忘れられた天国。

私はテントに帰り、凍った、嚙んだらジュッと汁の出るミカンが三つ食える。ということだけしか考えていなかった。人々は一個のミカンがどんなものだか知らない。人々は一人の男が一個のミカンに生きていたなどということは信じまい。だが、その時の私にとっては、それは神であった。

微妙なバランスで瘦せ尾根を渡って、積雪で雪崩の危険のある壁をザイルをフィックスして下った。

十六時二十分。山は暮れつつあった。私達は、雪の中を、転げつまろびつ、雪だるまとなって下った。

コールする。コールが返る。友よ。帰ってきた。この十五時間のアルバイトの果てに。