全国大会といっても、俺にとっては所詮「負けた試合」「終わった大会」でしかなかった。灰倉駅に降り立ったときには翌日からの稽古に向けて、きっちり心を入れ替えていた。ところが、校長先生に挨拶するために立ち寄った灰倉中は上を下への大騒ぎになっていて、夏休みだというのに大勢の生徒に「超」のつくビップ待遇で歓迎された。後日、灰倉市長に表敬訪問させられたときは、もう笑うしかなかった。

それまでの学校生活では、暗い、何を考えているかわからないと陰口を叩かれ、「変わった人」というレッテルを貼られていた。それが二学期になってからは、教室での物静かな様子と道場での荒々しさのギャップが素敵だの、超然とした立ち居振る舞いが神秘的だのと掌を返され、芸能人のような扱いをされるようになったことに戸惑った。

周囲の変化に慣れてきた頃、同じクラスで女子軟式テニス部の柿沢有紀に告白されて付き合い始めた。今日は有紀も中学最後の大会に挑んでいる。

「あいつ、勝ったかな」

白い薄雲の隙間に線のような青い空が見えた。

のろのろと着替え、荷物をまとめて教室を出た。道着姿の他校の生徒とすれ違いながら昇降口に向かうと、廊下の先で顧問の川鍋かわなべ先生が待っていた。

「まあ、気を落とさずに。剣道は一生続けられるから、次の機会にがんばれ」

あまりに予想通りの言葉だったので思わず笑ってしまった。

「インターハイやインカレ、社会人になってからも大会はある。だから、そんな顔で笑うな」

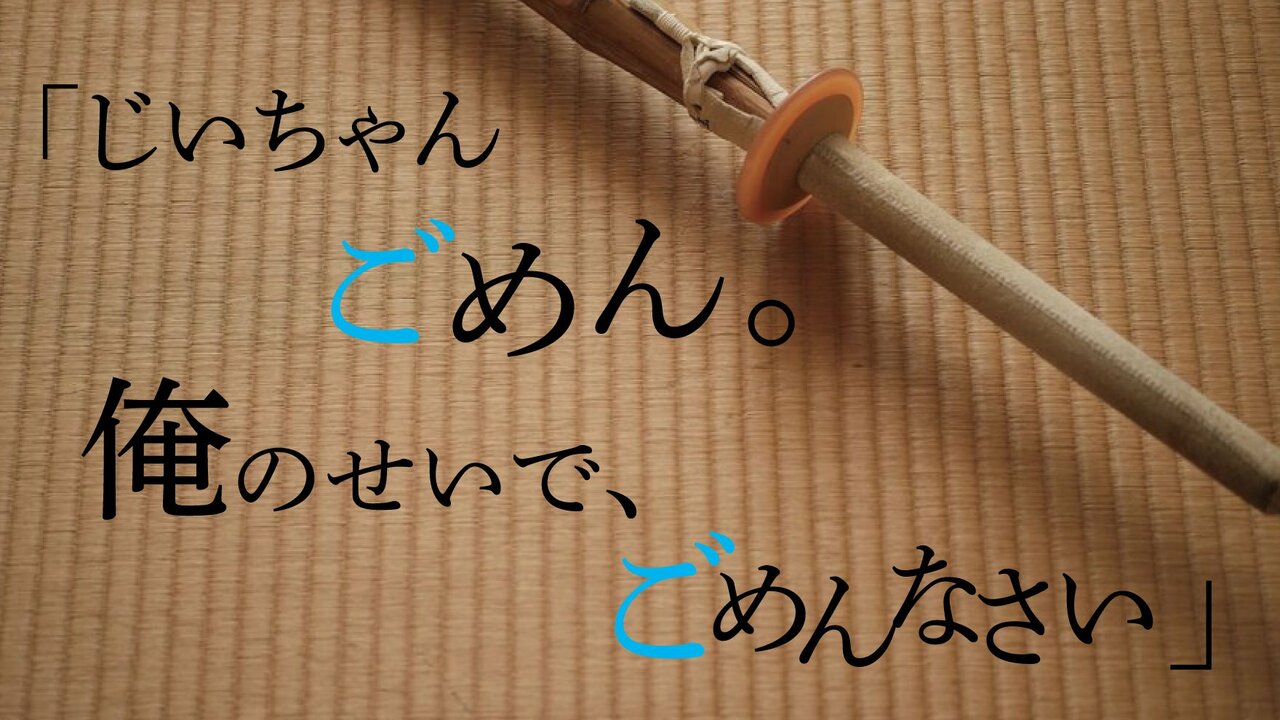

次って何だ。大人は簡単に言うけれど、次を信じている中三なんているのか。終わってしまった中学剣道はどうしてくれるんだ。例え次があったとしても、また審判が邪魔をするんじゃないのか。