拾って来た女

康代は高校の時代から、登が漁から帰ったあと、船の手入れをしている姿を何度か見ていて顔を知っていた。漁具を担いで漁船から降りる登の二の腕には赤銅色の逞しい筋肉がつき、それが夕日を受けてさらに赤く染まる姿はこの上もなく魅力的だった。口など利いたことはなかったが、登の逞しい体つきを見る度に康代は未熟なりにも自分が女であることを強く意識させられたのだった。

康代は自分の勤めていた浜島のホテルで結婚式を挙げ、漁師の嫁としての生活を始めた。康代の実家も漁業であり生活のサイクルは結婚してからも似たようなもので戸惑いを感じることはなかった。それでも新婚当初は、自分は見初められて嫁いで来たとの意識が働きもっと親切に扱ってよと腹の立つことも多かったが、いつしか日々の生活に追われてそんな意識もどこかへ吹き飛んでしまった。

朝、漁に出掛ける夫を見送りながら無事を祈る日々であったが、男の子を二人も授かり、何事もなく十年ほどの歳月が流れた。しかし、上の子が小学三年生になった年の九月中旬頃のことだった。

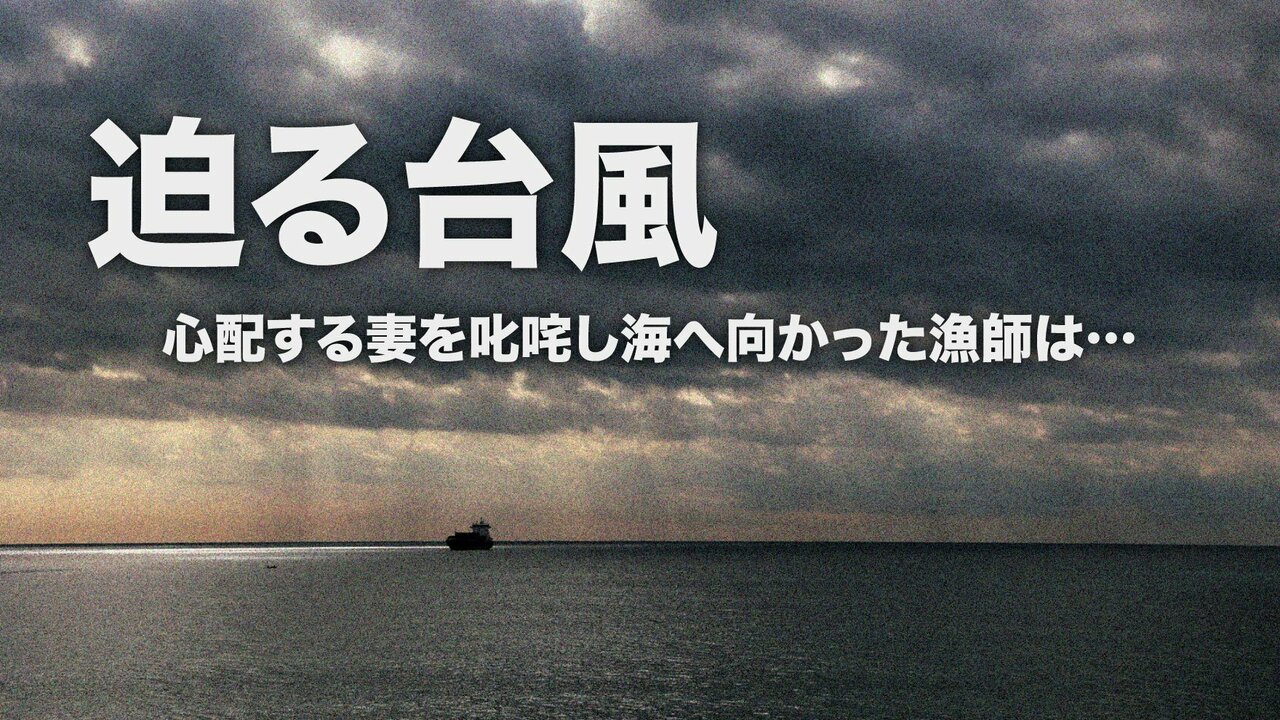

その日、テレビは台風が接近しているとの予報を伝え、前日には漁協からも注意喚起の知らせがあった。しかし、空はどんよりと曇ってはいたものの雨はまだ降り出しておらず台風の兆候はそれほど感じられなかった。

登は朝早く曇りの空を一瞥しただけでいつものように一人で漁の準備に掛かり、修繕の終わった漁具を漁船まで運ぼうと軽トラックに積み込んだ。康代は登より一時間ほど早く起き、つけっ放しのテレビをチラチラと眺めながら船上で摂る登の弁当を作った。

「あんた、台風が近づいているちゅうのに大丈夫なんか?」

康代は漁具を積み終わった登に弁当を渡しながらそんな心配の声を掛けた。

「ああ、わかっとる」

「わかっとるんやったら、あんまり無茶せんで」

「わかっとると言うとるやないか! 何もわからん素人のお前が男のする事に口出しするな。それより景気づけに一杯持ってこい」

漁をする以外さほど能の無い夫の少し苛立ったような言葉であった。普段から口数の少ない夫であったが、ここ数日、漁の水揚げが思わしくなく焦りを感じているのだった。

康代の運転で二人は早朝の港に向かった。子供たちはまだ布団の中だった。港には二人以外に人は見当たらず漁に出ようとする漁船は登の船だけのようだった。

「これぐらいの天気で怖気づくとは何年漁師をやっとるんじゃ。だらしのない。俺が漁師の手本ちゅうのを見せてやる」

そう毒づきながら漁船に漁具を積み込むと登は軽快なエンジン音を響かせながら一人漁場に急いだ。康代は止めたらという言葉が喉まで出掛かったが、登には一旦言い出せばあとに引かない頑固なところがあり、また言うと喧嘩になるとの思いから岸壁で黙って手を振って見送った。