石和 別れとリハビリテーション

そうして少しずつではあったが、前が見えるようになってきた。

同時に今までの自分の生き方が、いい加減で思い上がった人生だったことに気づくようになっていた。聡子に対しても随分身勝手な接し方をしていた自分を振り返ることができた。

高校を卒業した彼女が都内に住むようになってから、もっともっと会える機会があったのではないか。会えたときも充実した時間を過ごせたのではないかと。

社会人一年目で夏休みをとってせっかく戻ってきた田舎で過ごしていた束の間で貴重な時間であったのに、誘うこともなく自分では好き勝手な時を過ごしていたこと、東京に戻るときに一緒に帰ると約束していたにもかかわらず寝坊して迎えに行くことができなかったことなど。

いったい自分はこの人に対して何をしてやれたのだろう。東京の病院にいたときには毎日夕方来てくれたこと、山梨に移ってからの半年余り、もう怪我をしてから一年近く経つが、それでも毎週のように見舞いに来てくれる。

迷惑をかけているのは自分の方だけではないか。付き合い始めてから受け取ることばかりで、与えたものは殆どなかったと強く思うようになっていた。

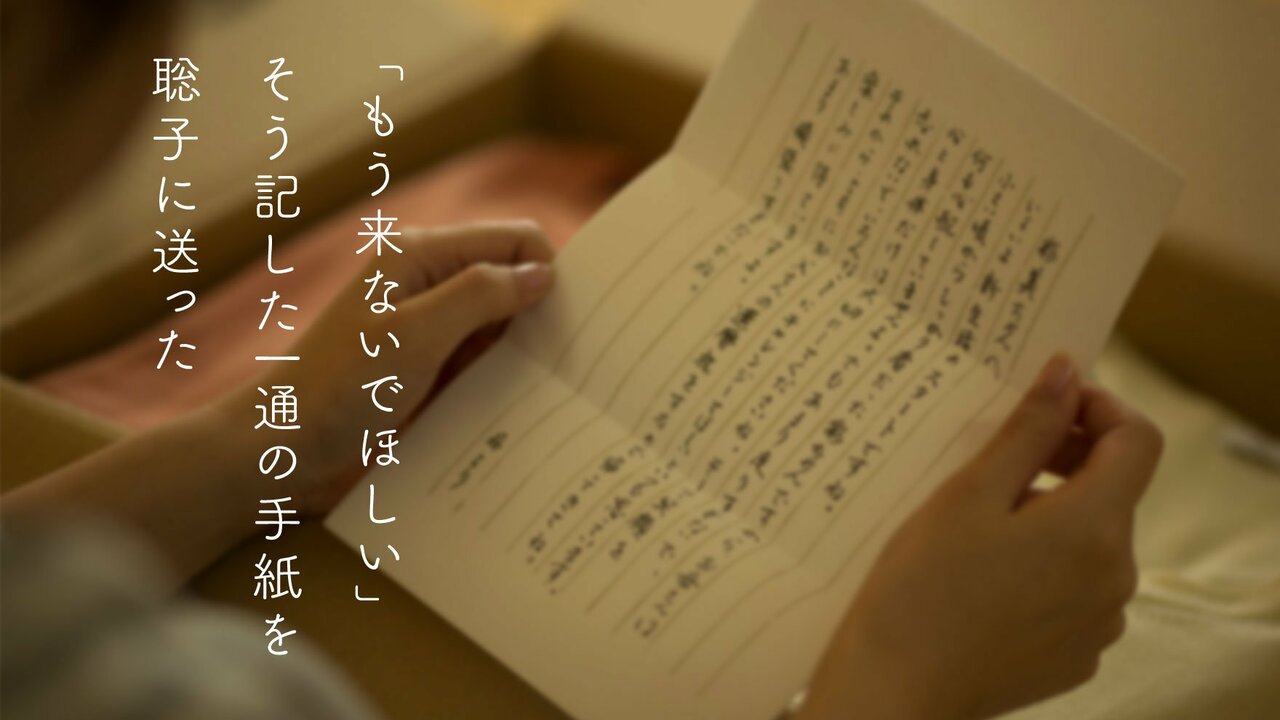

もう、これ以上先の見通しが立たない障碍者のところに来てもらうのはやめよう。思い切ってボールペンを手に縛り付けてもらい、大きなたどたどしい文字で、『もう来ないでほしい』と記した。

これまでの感謝の気持ちも表したかったが未練がましい気がした。辛かったが、これでいいんだと無理やり自身に言い聞かせた。

この一通の手紙を送ることによって重荷が少し軽くなったような気もした。送られた手紙を見た聡子がどのように思うか心配だったが、分かってくれると思いたかった。

体を休めなければならない貴重な休日に、バスに乗り電車へ乗り継ぎ、二時間以上窓の外を眺めながら何を想って来てくれたのだろう。

彼女がここに来ても、何もない。ここに来ても、二人でたどり着けるところはないのだ。強い決心で意思を表したものの、手紙を送ってから二日が過ぎ三日が経つと大きく空いた心の洞は次第に新たな苦しみと化していった。