13 秋霜の匠

二〇一〇年の夏は、稀にみる暑さの厳しい日が続いた。季節は移り、秋の訪れ。

霜月は、木々の梢の色づきが早い。日本の秋は美しく、錦秋といわれる。枝から、愛想をつかしたかのように、紅葉がひらり、ひらりと舞い落ち、やがて冬の到来となる。四季の中でもことさらに哀愁を感じる季節だ。幼い頃の焚き火が懐かしく、そして、一九五〇年代の思いにかられる。

ちょうどこの季節、「茶会」では「風炉(ふろ)」から「炉開(ろびらき)」となる。炉は「囲炉裏」の変形といっていいだろう。炉にかけられる茶釜は「和銑(わずく)」からつくられる。

和銑は、日本古来の鋼鋳鉄で、日本で採れた砂鉄を、高温に熱した木炭で溶かしてつくられる。和銑からできた茶釜は大小さまざまだが、その造形美は言うに言われぬ格調を持ち、茶室の空間の中で大きな存在感を示す。

和銑から生まれるものの中でも、「刀剣」は特によく知られている。

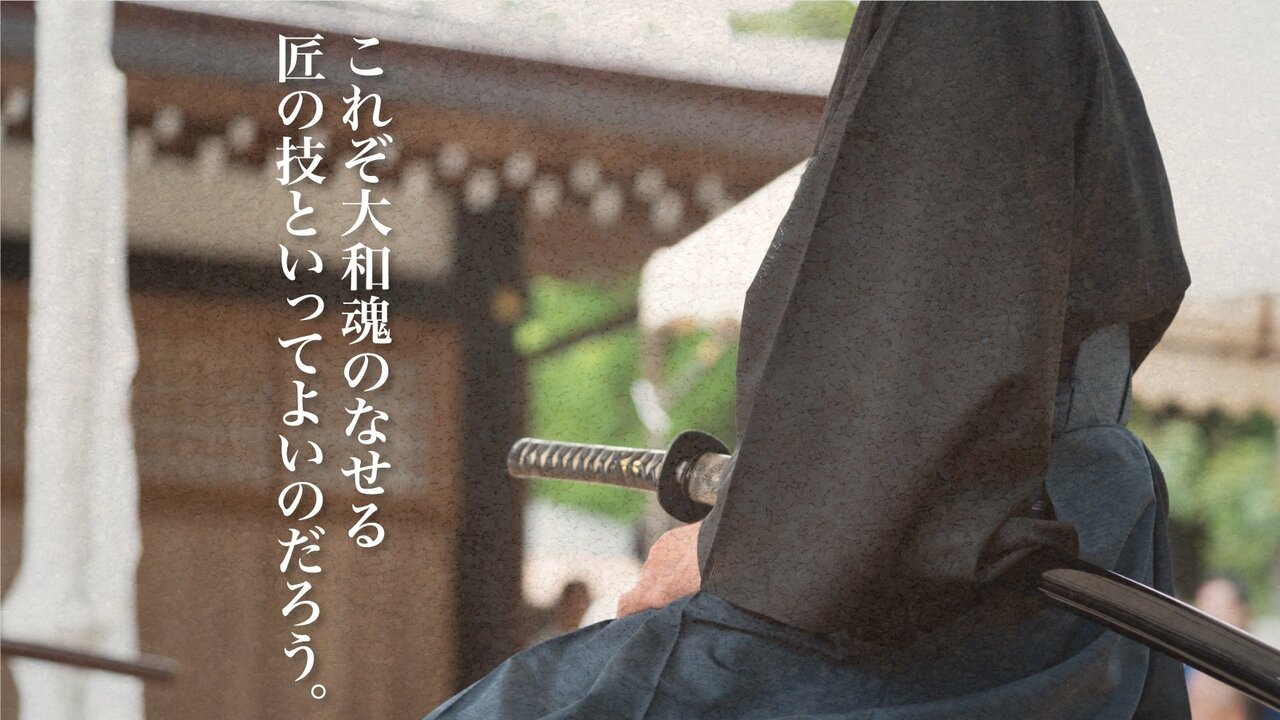

刀は、刀鍛冶が身を清め、神事を行い、槌で魂を込めて打ち上げる。その刀は芯が硬く、側面は柔らかに仕上がっている。そして、研ぎ師によって研ぎ上げられた刀は、銀色に輝き、しなやかで、抜群の切れ味をもつ、美しい芸術品として完成をみる。

能に『小鍛治(こかじ)』という作品がある。古くから名高い刀工であった「三条小鍛治宗近(むねちか)」を主人公とした物語だ。

宗近は時の帝「一条天皇」の夢のお告げにより、刀剣を打てとの勅を受ける。氏の神に祈願し、「鍛冶壇」をしつらえると神霊が現れ、宗近の向側の槌を打つ。その神体は伏見の「稲荷明神」。出来上がった刀剣の銘は天下第一の「小狐丸」。

一方、「洋銑(ようずく)」は、鉄鉱石と石炭を混ぜたもので、溶鉱炉によって鉄となる。出来上がったものは黒くて柔らかく、そして錆びやすい。和銑でできたものはヤスリが効かないほど、硬度が高く、さびにくい。

室町時代には、日本の「刀剣」が「中国」へ輸出された。それは名工の高い技が尊重されたからだろう。その技術は今に継承され、現在の町工場の精度の高い機械部品として、世界に冠たる地位を誇っている。

これぞ大和魂のなせる匠の技といってよいのだろう。