黒煙が立ち懸るのを見て算を乱したということは、揃うる限りの鉄炮で一斉に撃ち込まれたのであろう。

「旗本ハ是也、是へ懸れと御下知有、未剋東へ向てかゝり給ふ、初ハ三百騎真丸になって、義元を囲ミ退けるか……」と続くので、織田軍は最初に鉄炮を打ち込んだ次の瞬間には突撃をしたということである。

これに対し今川勢としては義元を安全な方向へ逃がすことを最優先にするはずであるが、織田軍はその時間すら与えない素早さで周りを取り囲むように展開したので、義元を護るべく囲むようにしつつジワジワと後退を図ったということである。

織田軍は今川軍に比べ鉄炮の保有率が圧倒的に高かったとか、織田軍は柄の長さ三間半という長槍で今川軍を圧倒したとか、武器に差があったという説があるようだが、『信長公記』にはそのようには記述されていない。

織田軍が鉄炮などの火器を効果的に使用したのは最初の一撃だけであったと考えられるし、「敵身方の武者、色は相まきれす」という記述からは、旗指物だけが敵味方の区別をつけたということなので、鎧兜や武器では敵味方の区別がつかなかった……同じような武装をして同じような武器を使ったのである。

また『甲陽軍鑑』の「于時駿河勢所々へ乱妨に散たる隙をうかゞひ、味方の真似をして駿河勢に入交る」という記述を論拠に「乱取状態急襲説」という説があるが、『信長公記』から読み取れる旗指物で敵味方の区別をつけたという意味に矛盾するわけなので、私としてはこの説を積極的に支持しないことにする。

それよりも桶狭間の戦いの勝敗を分けたのは、織田軍の今川本陣に突入してからの戦い振りよりも、今川本陣への突入に至るまでの織田軍の進軍経路にあったのではないだろうか。

理屈が先走るよりも地図を用意して書き込む作業をしたほうが理解できると思われる。国土地理院の二万五千分の一の地形図ならば「鳴海」である。

桶狭間の古戦場として有力なのは名古屋市緑区桶狭間の古戦場公園と豊明市栄町南館の国指定伝説地の二ヶ所であるから、そのいずれか好きな方の地点にむかって東向きの矢印を書き込んでみる。

北を上に地図を置いたならば、現在の大高緑地になっている丘陵の上に右向きの矢印線が引けたはずで、これが織田軍の進攻路の一部なのである。

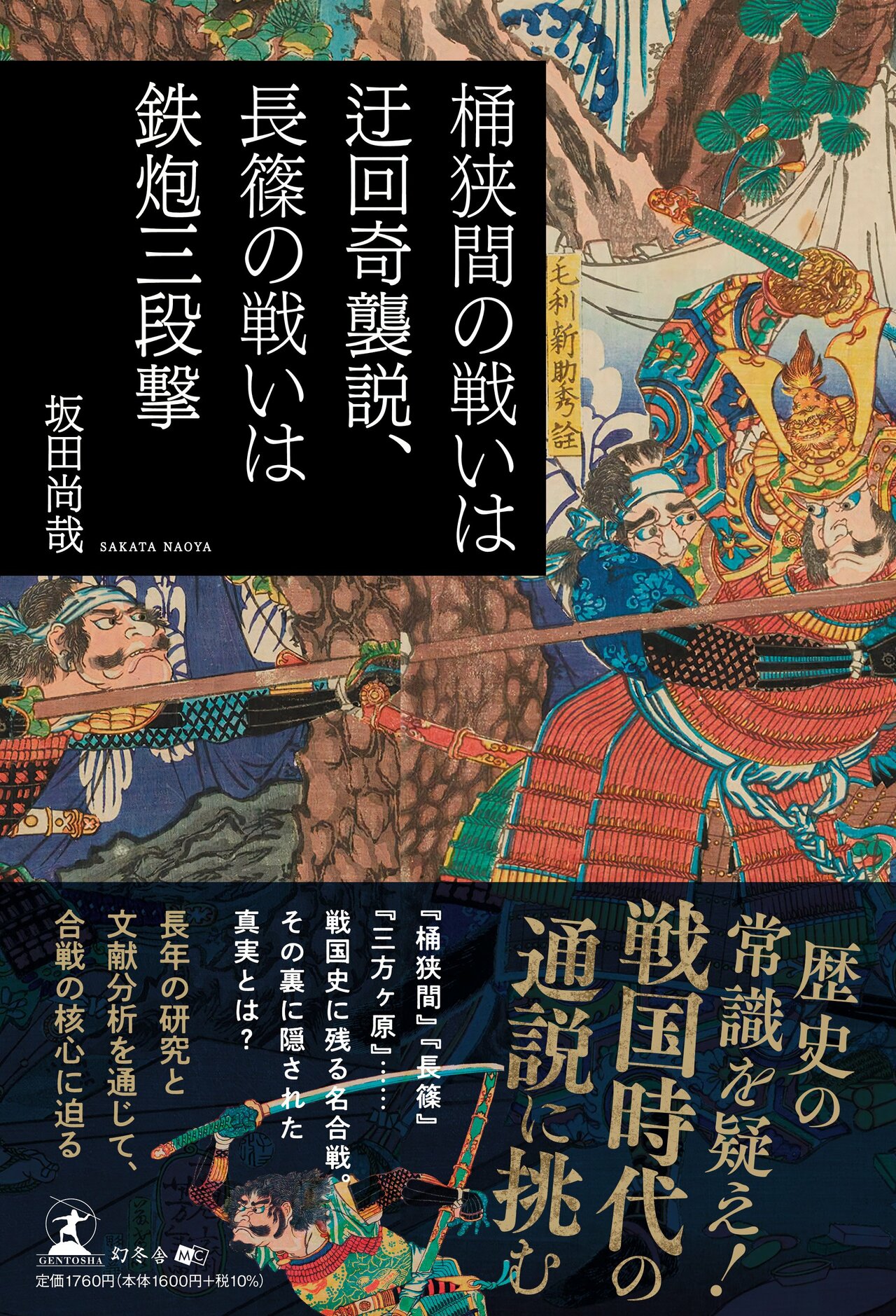

👉『桶狭間の戦いは迂回奇襲説、長篠の戦いは鉄炮三段撃』連載記事一覧はこちら

【イチオシ記事】マッチングアプリで出会った男性と夜の11時に待ち合わせ。渡された紙コップを一気に飲み干してしまったところ、記憶がなくなり…

【注目記事】服も体も、真っ黒こげで病院に運ばれた私。「あれが奥さんです」と告げられた夫は、私が誰なのか判断がつかなかった