私はそんな場面になってもまだ何が起こっているのか、起ころうとしているのか、しっかり理解できていなかったように思います。気持ちは高ぶり慌てるばかりでした。

娘も異常を感じて起きてきました。事情を話して留守を頼み、私も救急車に同乗し病院に向かいました。

救急車内では行先が決まるまでに、結構時間がかかったように記憶しています。それでも実際は10分くらいだったかもしれません。妻は人工呼吸器を付けられていました。苦しそうでした。ようやく搬送先が決まり、またサイレンが鳴り響きました。

名古屋第二赤十字病院(現在は日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院)救急救命センターに運ばれ、当直の若い女医さんが懸命に検査や処置をしてくださいました。

それでも原因がはっきりと分からず病名も特定できません。搬送されてから数時間過ぎても、そんな状態が続いていました。私は待合室の椅子に座って心配しているだけでした。もちろん処置室に入ることもできません。

夜が明け、院内も少しずつ慌ただしくなり、当直医から脳神経内科の医師に引き継ぎがなされました。それからまた、かなり時間が過ぎた頃担当医に呼ばれました。

「脊髄梗塞の可能性を疑って、検査をしているところです」と告げられました。

「症状がこれ以上悪化しないよう検査と並行して処置もしています。また、入院の手配もしていますのでご安心ください」

私は脳梗塞という病名は聞いたことがありましたが、脊髄梗塞は初めて聞きました。検査と処置は昼頃まで続きました。その途中で娘に電話して安心させようとしましたが、私のほうが動揺していたのでしょう。電話の向こうから伝わってくる心配そうな気配は、変わらないままでした。

病室が確保でき救急治療室から入院病棟に移りました。やや落ち着いたところで、あらためて担当医から詳しい説明がありました。

「この病気は症例も少なく原因も不明です。現在、有効な治療法もありません」

最初にその言葉を聞いた時、私はそれをしっかり理解し受け止めることができなかったように思います。担当医の言葉が流れていくのを、呆然と黙ってただただ耳を傾けようと努力しているだけでした。

「病気を治す方法はなく下半身には障害が残ります。寝たきりか良くなったとしても、車椅子の生活になることを考えておいてください。症状が落ち着いたらリハビリを中心にして、生活の質をできるだけ落とさないような方法を考えていくことになります」

担当医の淡々とした説明は、かえって妻の置かれた状況の厳しさを宣言されたように感じました。私は妻にはしっかりと治療に専念してもらって、少しでも前のような生活ができるようになってほしいと願うだけでした。

しかしそれは、全く根拠のない現実とかけ離れた希望でしかありませんでした。妻のためにはどんなことでもしてあげたい、何でも協力するという決意というか、意気込みだけが空回りしていたような私でした。

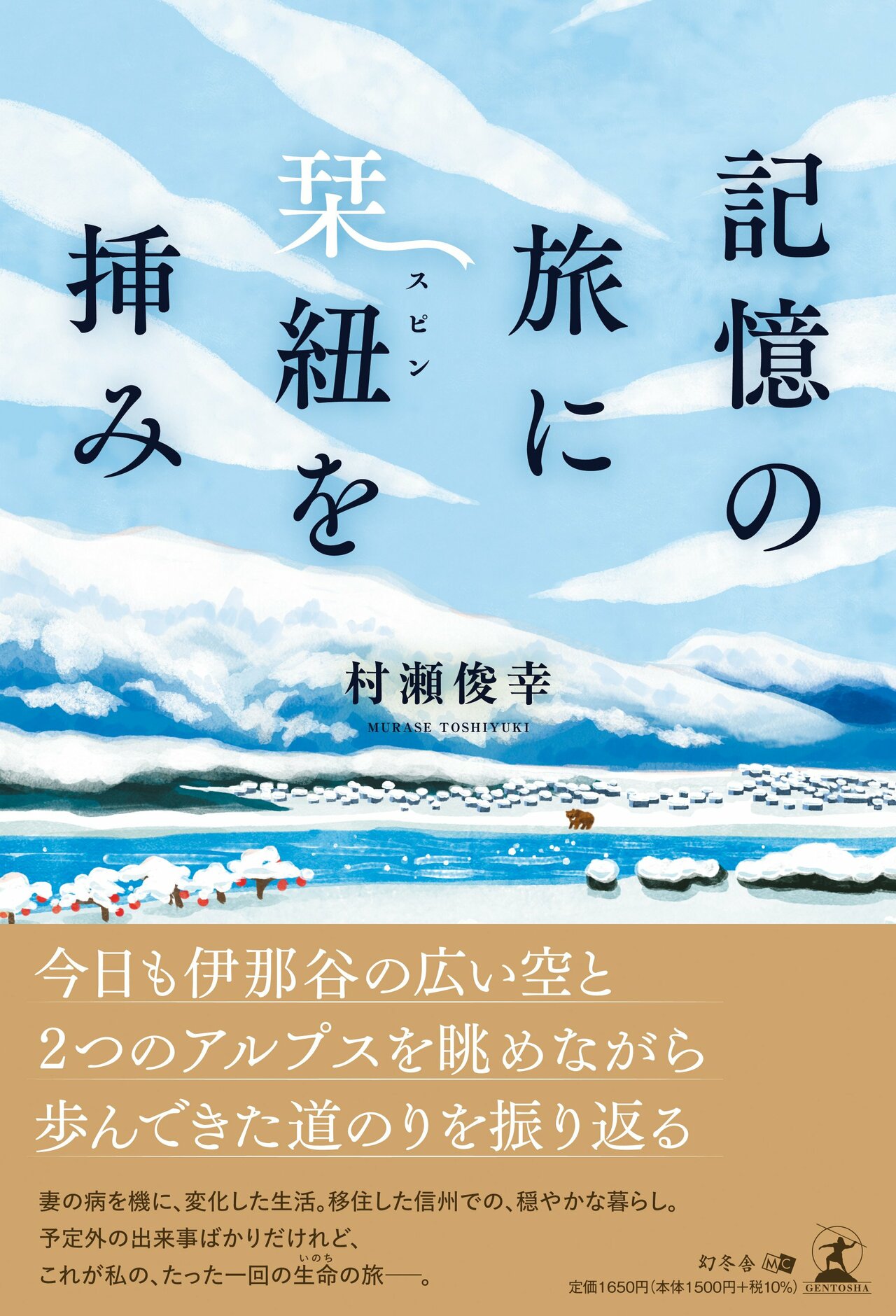

【前回の記事を読む】伊那谷に移住して5年目の冬。病気で下半身に障害が残った妻とともに生きる