第一章

一年一組

目が合った一瞬がスローモーションのように僕の脳に刻まれた。瞳が揺れてこちらに向いた様も、瞬きの時にまつ毛が震えたのも、立ち上がる時にその細い肩にサラリ流れた黒髪も、呼吸のために盛り上がった首元も、コンマ一秒の動きですら逃さないように僕に取り込まれていった。その一瞬を何度も脳内で再生して一人にやける頬を抑えた。

そしてぎこちなく笑った表情に突き放されたんじゃないかと不安にもなる。全てはたった一瞬の出来事なのに一喜一憂していた。

それから再会できた喜びで話しかけたのだが、宮園の反応は芳しくなかった。僕にとっては忘れられない存在だったけれど、宮園はそうじゃないのかと落ち込んだ。いっそ忘れられているのではないかと気を揉んだ。けれど覚えていないのなら思い出してもらえればいいなと、挨拶からスタートしたのだ。

「しつこかったかな」

「なよなよすんなよ。気持ちわりい」

秋吉は唇をゆがめている。ごもっともなので言い返せない。

「なあ、あれって樹じゃね?」

秋吉が手のひらで作った庇を額につけて目を細めている。

「は、どれ?」

僕も首を伸ばして雑踏の中から担任の姿を探した。人が多くて、どれか分からない。

「いなくね?」

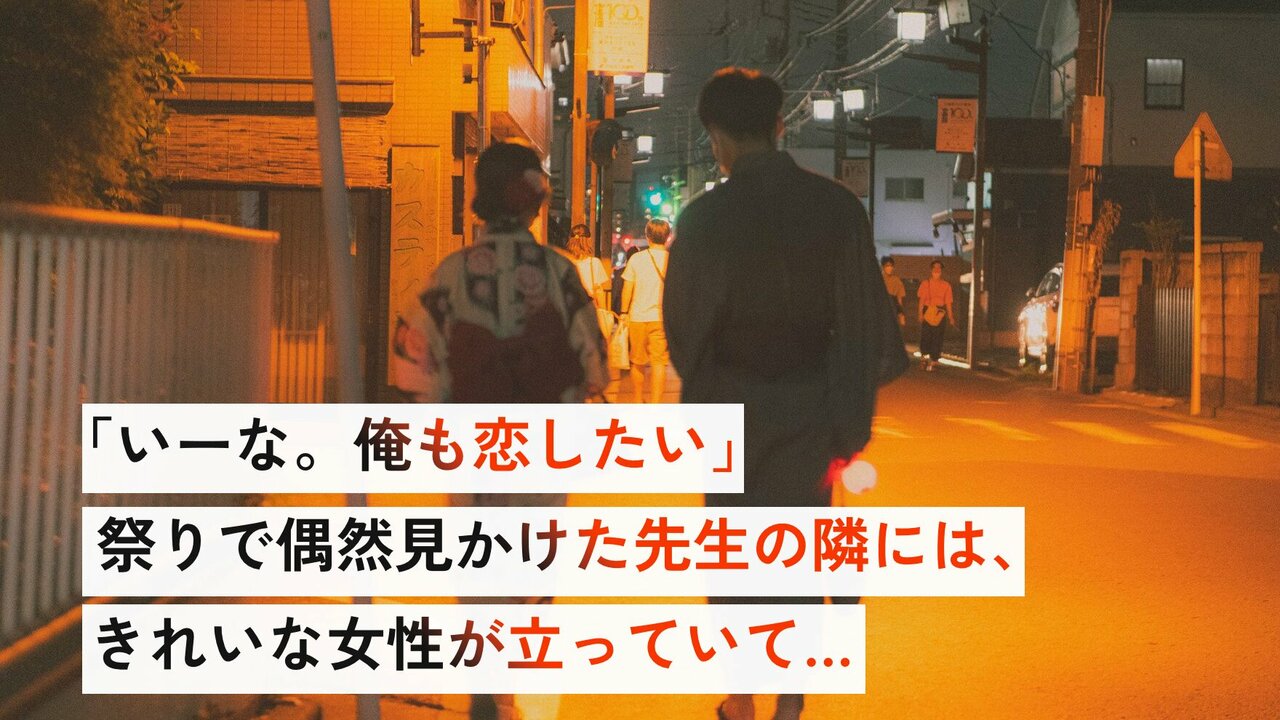

「は、おるやろ。あそこ、樹と女の人がおるね。めっちゃ美人やん。あれが奥さんかな」

そこでようやく樹先生を見つける。樹先生は子どもの手を引いていた。その反対側にいる女性は子どもの顔を覗いて何やら話している。誰がどう見ても微笑ましい光景が広がっている。

「ああ見つけた。先生、お子さんいるんだね」

「それな。学校じゃ奥さんの話しかしねーもんな」

我らが担任、野口樹先生はすぐに生徒の人気者になった。マスコット化して、下の名前で呼び捨てにされている。かといって馬鹿にされているわけでもないのが不思議な先生だ。

そんな樹先生は雑談をすると奥さんの惚気話しかしない。デレデレの話を聞かされる。けれど恋に勉強に一生懸命な生徒は先生の、いや、青春を味わった先輩の話をありがたく傾聴しているようだ。

「てか、先生っていくつ?」

「さあ、まだ教師二年目らしいよね。最初の紹介で言っていたけど。担任を振られるなんて思ってなかったって。だから岩室先生が俺らのクラスの副担任としてついているわけらしい」

岩室先生は僕らが通う植木田高校の裏ボスと呼ばれている大ベテランの教師だ。校長先生ですら、頭が上がらないなんて噂がある。

「明日先生を揶揄ってやろーぜ」

「やめとけって。プライベートだろ」

「それもそうだな」

聞き分けがいいが、少し不満げにも見える。

「いーな。俺も恋したい」

「勝手にしてろよ」

「うわ、翼君。そんなこと言っちゃうんですね。今日の恩も忘れて」

身をくねらせながら唇をとがらせている。

「はいはい。悪かった、悪かった」

「そうだぞ。ごめんなさいは?」

「ごめんなさい」

「そうそう。秋吉様様です」

「それも言わないとだめ?」

「ああ。それでチャラにしてやる」

「秋吉様様です」

「よろしい」

秋吉は満足げだ。僕は苦笑いを返しながら二人帰路についた。