夏休み直前、放課後の図書室に呼び出された。

「柘植くん、変わったよね。前はこんなじゃなかったのに」

「こんなって、どんなだよ」

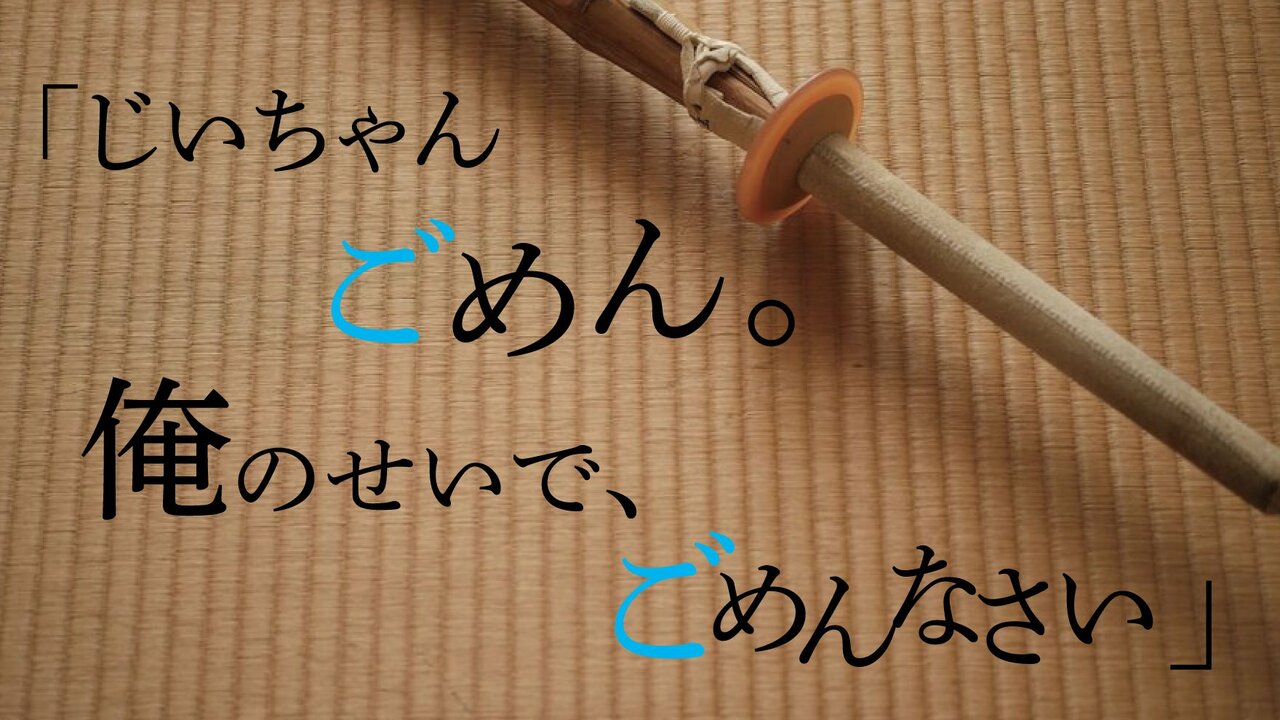

「以前の柘植くんなら最後の大会が終わったあとも部活に行ってたと思う。前はもっと真摯に剣道に向き合ってた。勝負に拘ることはあっても成績に拘ることはなかった。誰に何を言われても我が道を行く強さがあった」

心当たりはある。去年の全国大会のあと、周囲の変化に戸惑い、迷惑にすら感じていたのがいつの頃からかチヤホヤされるのが当たり前になり、順位ばかりを気にするようになっていた。

「ひたむきに竹刀を振る柘植くんが好きだったのに。今の柘植くんはわたしの好きだった柘植くんじゃない」

「俺は俺だ。有紀の方こそ変わったな。前はそんなつまらないこと言わなかったのに。俺が優勝できなかったからか、全国大会へ行けなかったからか」

「優勝とか全国とか関係ない。どうしてわかってくれないの」

「そっちの方がわかんねえよ」

噛み合わない会話に苛立って舌打ちすると、有紀の大きな目から大粒の涙がこぼれ落ちた。

「わたしたち、しばらく会わない方がいいみたいだね」

走り去る有紀を追えなかった。夜になってメールしてみたが返信はなかった。夏休み中も一度も会わなかった。