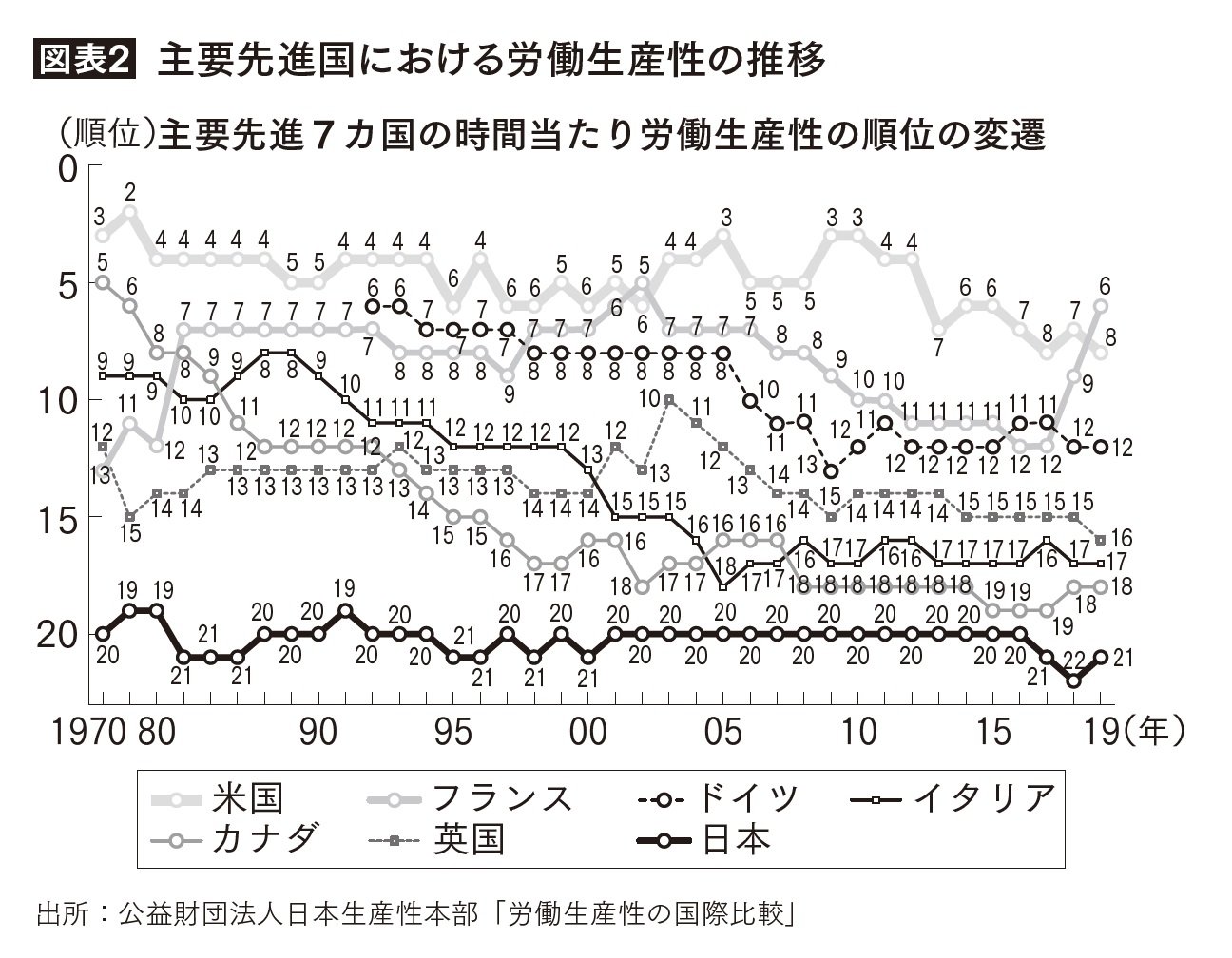

労働生産性の低さこそが日本企業の競争力低下の原因

日本企業はバブル崩壊以降、90年代半ばから始まったIT革命で、米国のGAFAや中国のBATのような巨大プラットフォーマーといわれるインターネット環境下での新たなビジネス・業態を生み出すことができませんでした。また、2008年の「リーマン・ショック」後の経済復興期においても、国内総生産(GDP)の増加率で欧米やアジア諸国に大きく劣る結果となりました。

このような日本企業の競争力の急速な低下の理由を探る上で、京都大学大学院経済学研究科の諸富徹教授は、マクロ経済的な「労働生産性」に着目することを最近の著書※1にて提言しています。

一国の労働生産性は、「労働生産性 = GDP(付加価値額・アウトプット)/就業者数(インプット)」で定義されます。その労働生産性を高めることは、まず分子であるGDPが一定と仮定すると分母である就業者数をリストラ等で減らすことや製造工程の自動化など少ない従業員で実現することで達成できます。

または、分母の就業者数を一定とすると、研究開発など各種イノベーションを通じて新商品やサービス等の新事業を生み出して分子のGDPを増大させることにより達成できます。

1990年初頭のバブル崩壊後以降においての日本経済ではどうであったでしょうか。

当然、日本企業としても生産性を向上させることは、重要な経営課題のテーマであり、各企業は弛まぬ努力を続けてきたことでしょう。特に、日本企業の得意な分野としては、インプット側の効率化として製造プロセスの無駄をなくし効率化しつつ、就業者においても正社員などを派遣労働者へ転換させる等により、なんとか生産性を維持してきました。しかしながら、ビジネスの王道であるアウトプット側の売上・利益・付加価値を増大させるという新しい魅力ある商品やサービス創出に手間取り、結果としてマクロ経済的にはGDPを増大させることができず、よってその労働生産性を低下させてきたと言えるのではないでしょうか。

さらに、企業レベルでの「品質の高い良いものを作れば売れる」というものづくりに固執した考え方によっても、大きな時代の流れを見据えた顧客に支持される新しいビジネスを生み出せなかったことが労働生産性の低下を招き、さらにそのことが企業自体の収益性も低下させ、必然的に国際競争力を失ってきたのです。