2月の新連載のお知らせ

冬も本番!あったかいお部屋でまったり読書♪

2月は16作品が連載スタート!

2月15日(土)

8時~『ぼくとマンゴとエルマーノ』マイク峯

12時~『元気発進』永吉大洋

14時~『プリマドンナ・デル・モンド』稲邊富実代

18時~『片づけられるようになるために私がやったこと』根原典枝

20時~『カイト地名と縄文遺跡 謎の関係』井藤一樹

22時~『卵は食べ物ですか』靳忠效

2月16日(日)

8時~『犬のバトン』竹本祐子

12時~『紫式部日記を読む』神明敬子

14時~『我が陣営にあるべし』林口宏

18時~『顕治とチピタ』菊池亮

20時~『脳卒中が拓いた私の人生』関啓子

22時~『九頭龍王 オホト』森長美紀

2月17日(月)

8時~『〈ひまわり探偵局番外編〉

ひまわり坂で待ってる――探偵助手三吉菊野の青春――』濱岡稔

12時~『もしあの世がないとしたら私たちはいかに生きるか』津村徳道

14時~『僕の人生を変えたキッカケ』佐伯ゆうすけ

18時~『とりあえず筋トレしろ』Kouki Okumura

20時~『外科医が歩いてきた道』笠原浩

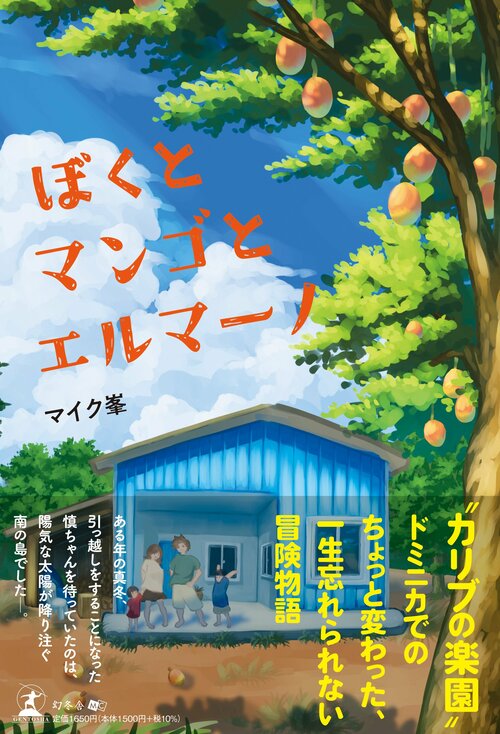

2月15日(土)8時~

『ぼくとマンゴとエルマーノ』

マイク峯

“カリブの楽園”ドミニカでのちょっと変わった、一生忘れられない冒険物語

ある年の真冬、引っ越しをすることになった慎ちゃんを待っていたのは、陽気な太陽が降り注ぐ南の島でした――。

まだ日本が貧しかったころ、小学三年生の慎ちゃんはカリブ海に浮かぶドミニカ共和国に家族で引っ越すことになります。

一カ月の船旅を経てたどり着いたのは、にぎやかで自然豊かな島。日本では食べられない珍しいフルーツがあったり、青空の下でドラム缶風呂に入ったり、沼地にある浮島に向かって友達と釣りにでかけたり。

ドミニカでの“あたり前”は、慎ちゃんにとって驚きと発見の連続でドキドキが止まりません。

しかし、革命によって笑顔あふれる毎日にもお別れするときがきて……。

本文をチラ見せ!

ジージがちょうど君たちと同じような小学生から中学生のころの冒険談を聞いてくれるかな?

冒険談っていったのはね、日本で起きたことじゃなく、ジージが九歳から十四歳までの間、まだ「慎ちゃん」と呼ばれていたころ、ドミニカ共和国という国で体験した奇想天外な話だからなんだ。

まず、ドミニカがどこにあるか知っている? 知らない? そうか、じゃあ地図で探してみよう。…

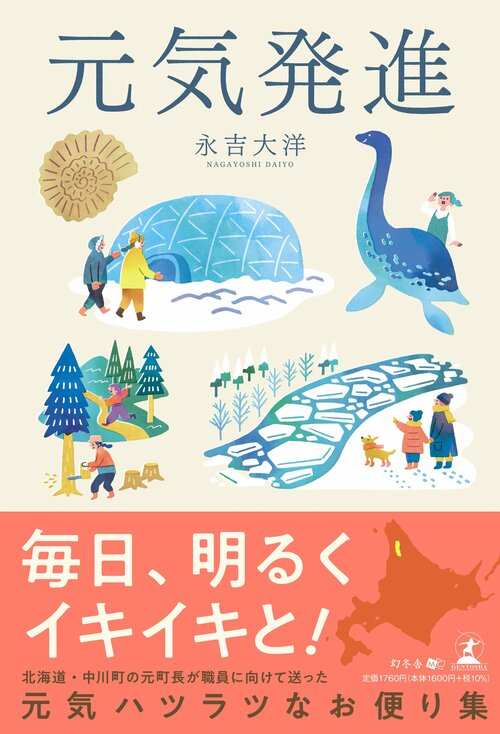

2月15日(土)12時~

『元気発進』

永吉大洋

毎日、明るくイキイキと!

私が当時「元気発進」で職員に伝えたかったメッセージは、新しいマチづくりを目指すこれからの世代の人たちに、今でもお役に立てていただけるかも知れない……そう考えたからです。加えて、ともにマチづくりに励んだ当時の職員の皆さんへ、私からのささやかなはなむけになれば……そう思えたからです。

本文をチラ見せ!

北海道中川郡中川町!

私の生まれ故郷で、本書に登場する町です。北海道の最北部に位置する人口2,300人ほどの町で(「元気発進」メールが書かれた当時)、現在は人口流出がさらに進んで、1,300人ほどまで落ち込んだ小さな町です。酪農や畑作など農業が主な産業ですが、取り立てて特色を見つけるのが難しい寒村です。

ジャーナリストになることが夢だった私は、早稲田大学を卒業後に北海道新聞社に入社し、根室管内中標津支局に配属となりました。まだ新聞記者として駆け出しの支局員時代、それまでは病気知らずの頑健そのものだった父が突然病に倒れ、余命半年と宣告されました。家業の建設業を継ぐために、ジャーナリストの夢を諦め北海道新聞社を退社しました。…

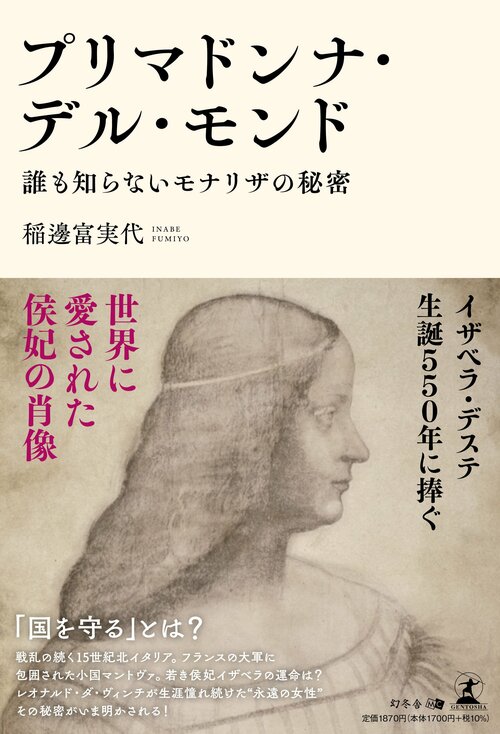

2月15日(土)14時~

『プリマドンナ・デル・モンド』

稲邊富実代

イザベラ・デステ 生誕550年に捧ぐ

世界に愛された侯妃の肖像

戦乱の続く15世紀北イタリア。

フランスの大軍に包囲された小国マントヴァ。

若き侯妃イザベラの運命は?

レオナルド・ダ・ヴィンチが生涯憧れ続けた“永遠の女性”

その秘密がいま明かされる!

マントヴァ侯妃として政治・外交に優れた手腕を発揮し、イタリア・ルネサンスの芸術隆盛を支えたイザベラ・デステ。

その裏で、夫と家族を愛し、理不尽な運命に翻弄され傷つきながらも、身命を賭して国を守り抜いた、一人の女性としての素顔を情感豊かに描きだす。

本文をチラ見せ!

北イタリアの公国フェラーラは、1489年の春のさなかであった。

もうすぐ15歳のイザベラは大理石の広い階段を駈け上がると、いつもの様に「ラテンの部屋」の前に来た。無数の彫刻が施された大きな樫の扉を全身の力で押し開ける。すると、中からエンリーコの笑い声が耳に飛び込んできて、思わず微笑んだ。

その時、イザベラは、はっとした。

見知らぬ若者がいるのだ。…

2月15日(土)18時~

『片づけられるようになるために私がやったこと』

根原典枝

心と時間のゆとりは、片づけから始まる!

住まいの整理収納代行と企業向けコンサルとして

毎日の暮らし方を研究してきた著者が、プロ直伝の

4S(整理・整頓・清掃・習慣化)を徹底指導!

・アイテム別の分類が「整理」のカギ

・仕組みと置き方のルールが「整頓」のカギ

・汚れの種類を知ることが「清掃」のカギ

・毎日の積み重ねが「習慣」のカギ

片づけられない生活からの脱却!

本文をチラ見せ!

私はこれまで、日本全国各地800件以上の個人宅の片づけの現場を訪れ、また数千人のセミナー参加者の方とお会いしてきました。依頼者はもちろんのこと、大半のセミナー参加者は、家が片づかないことで悩み、ご自身なりに試行錯誤しながらやってはみたものの思うような結果が出せなかった方々です。

では、なぜ思うような結果を出せなかったのでしょうか?

理由はとてもシンプルで、大きく分けて3つあります。…

2月15日(土)20時~

『カイト地名と縄文遺跡 謎の関係』

井藤一樹

歴史を紐解くヒントは“地名”にあった!

垣内・貝戸・会津・谷戸…… 「カイト」という音に由来する名を持つ土地は全国各地に存在する。

カイトの意味は何か?

いつ、誰が、何の目的で名付けたのか?

しばしば縄文遺跡内や付近に存在するのはなぜか?

狩猟採集中心の縄文文化は奈良時代まで存続したのか?

地名に隠された謎を解き、日本文化の源流を探る。

カイト地名は……

・ 東北・南九州を除く日本各地に広く現存または痕跡がある

・市町村名にはほとんどなく、小字名にのみ存在

・地方によってはケート、カイチ、カイツ、ヤトなどに変化している

・カイトの分布地域で新たな縄文遺跡が発見される

・弥生遺跡周辺には存在しない

岐阜県郡上市をはじめ全国のカイト地名の分布や特徴を調査。

古代から受け継がれた地名が示す歴史の真実とは。

本文をチラ見せ!

「カイト地名って知っていますか」

こう尋ねると、ほとんどの人が聞き返します。

「かいと? 初めて聞きました。どんな字ですか?」

「どこにあるの?」

「どういう意味?」

知られていないのは無理もありません。カイトの漢字表記には「垣内」「貝戸」「開戸」「廻戸」「海道」等多数あり、カタカナで「カイト」と記されることもあります。また表音も「かいつ」と呼ばれ、「会津」「開津」「貝津」と漢字表記されたりもします。ほぼ日本全国に見られる地名です。そして、カイトにはどんな意味があるのか? これこそまさしく本書のテーマなのです。

日本の民俗学の先駆者である柳田国男ですら、…

2月15日(土)22時~

『卵は食べ物ですか』

靳忠效

それは本当に「当たり前」? 固定観念の殻を破ろう

中国から来日して30年余、日本人とは違う視点で日常を見つめる経営者の人生哲学。

当たり前を疑い、見直し、人として成長し続けるためのエッセンスが詰まった1冊。

本文をチラ見せ!

人間にとっていちばん大事なのは「モノの見方、考え方」です。

自分の人生のステージを上げるためには、常に自分の「モノの見方、考え方」に磨きをかけ、さまざまな困難にぶつかって鍛え上げることが重要です。

私は偶然の出会いがきっかけで31歳で中国から日本に来て、福井大学に入り、博士号をとりました。しかし幼い頃からの念願だった研究者の道へは進まず、もっとも縁がないと思っていた経営者の道を選ぶことにしました。37歳のときのことです。

39歳のときには腎臓ガンがみつかりました。手術の結果、…

2月16日(日)8時~

『犬のバトン』

竹本祐子

愛犬とともに駆け抜けた四十年、愛と絆に彩られた日々

愛犬家であり、翻訳家であり、酒造家であった著者が綴る、これまで一緒に過ごした愛犬たちとのかけがえのない日常。そして心をつなぐ、愛犬たちと家族の愛と絆のエッセイ。

最後は愛犬とともに虹の橋を渡っていきたい。三途の川の向こうに、今まで飼った犬や猫、先に旅立った家族が総出で、笑顔でわいわい迎えてくれるなら、あの世へ行くのもまんざらでもないなと思うのです(笑)。(「あとがき」より)

本文をチラ見せ!

物心ついた頃から、私の周りには犬と猫がいた。

造り酒屋には原料米を食べるネズミ退治のために、常に猫が飼われていた。三毛猫、トラ猫、ぶち猫。いろいろな和猫がいたが、中にはたくさんネズミを捕獲したつわものもいた。その猫は、迷い込んできたところを母に拾われたメスの三毛猫だった。

人間への恩返しなのか、本能のおもむくままか、捕獲したネズミを必ず人間に見せにくる習性があり、母が目覚めると枕元に息の根を止められたネズミが複数転がっていることも…

2月16日(日)12時~

『紫式部日記を読む』

神明敬子

千年の時を超えて響く、平安の心の調べ。

宮廷の華やぎと女流文学者の葛藤が織りなす""日記文学の傑作""は、数多くの問題と不可解な謎に溢れていた。

栄華の中の孤独から読み解く、紫式部の本音とは――

『紫式部日記』を中心に、『更級日記』『源氏物語』を新たな視点で読み解く一冊。

著者の緻密な分析と大胆な解釈が、もののあはれと儚さ、平安文学の世界に新たな光を当てる。

『源氏物語をめぐって~ 紫式部は何を書き残したのか』著者が綴る、待望のシリーズ第三弾。

本文をチラ見せ!

『紫式部日記』には、長く未解決だった多くの問題がある。現在の冒頭よりも前から日記が書かれていて、その部分が失われているという首欠説があり、日記の中に消息文が紛れ込んでいるのではないかという説がある。また日記は一続きではなく、断片的な部分があるのはなぜか、公的な日記であれば、なぜ私的な憂愁の思いが多く書かれているのかという問題もある。

作者紫式部についても、生没年は不明であり、出仕の年も確定せず、『源氏物語』のどの部分をいつ書いたかも謎のままである。…

2月16日(日)14時~

『我が陣営にあるべし』

林口宏

家康による天下太平の影には、「水野家」の存在があった

天下取りを目論む徳川家康に立ちはだかったのは、本願寺門徒。勢いを増す三河一向一揆に苦戦を強いられた家康は、片山家に嫁いでいた叔母・於亀のもとを訪ねる。そこには、兄と不和が生じた水野忠重が厄介になっていた――。

今までスポットの当たらなかった水野家・片山家を多彩な古文書から読み解く。近年解読された『片山家文書』からわかった、両家の300年に及ぶ深いつながりのルーツとは……

本文をチラ見せ!

戦国時代の東海地方は、東には駿河の今川氏、西には尾張の織田氏という強国があった。

そしてその両国に挟まれるように、小大名の松平氏、水野氏が存在していた。両氏ともに領国を守るということは、苦難の連続であった。矢作川中流域では、松平氏が岡崎城を中心に支配し、矢作川下流域では今川氏と同族の吉良氏が川の東西をそれぞれ「東条」「西条」と、吉良荘を東西に分けて別々に支配していた。…

2月16日(日)18時~

『顕治とチピタ』

菊池亮

旅のパートナーはアンドロイド!?

74歳の顕治は、ヨーロッパへと向かう機内で若くて美しい「チピタ」という女性に出会う。

年齢差を感じさせないほど意気投合した二人は、目的地のスウェーデンで再会することに。

旅先で様々な人と交流を深める中で、顕治とチピタの心の距離も急速に縮まっていく。

しかし、ある出来事をきっかけに衝撃の事実が判明する。チピタはアンドロイドだったのだ――

ホモ・サピエンスの英知の結晶がみせる新たな世界、そして人類愛を描いた希望あふれるストーリー。

本文をチラ見せ!

2023年5月17日、74歳の永石顕治は久しぶりの羽田国際空港にいた。2020年5月19日(火)、3年前に旅程も完成しすべての手配も完了して、後は飛び立つだけの旅行がコロナ禍で阻まれた。淡々とした日常の生活から飛び出したい衝動にかられていた顕治は、一人旅を再開するということでウキウキと心躍る気分だった。顕治の一人旅は、12年前に妻を亡くしてから…

2月16日(日)20時~

『脳卒中が拓いた私の人生』

関啓子

東京女子医大名誉教授 岩田 誠氏 推薦

「言語聴覚士自ら語る、象牙の舟に銀の櫂、失語の海に浮かびつつ、忘れた言葉を取り戻す物語」

脳の損傷によって言語の理解・表出が困難になる「失語症」。

言語聴覚士として失語症患者の支援に従事してきた著者は、脳卒中をきっかけに失語症を患う。

専門家と患者、2つの顔を持つ“当事者セラピスト”が、40年にわたる臨床経験と15年に及ぶ当事者生活を通して発見した新しい自分とは。

本文をチラ見せ!

私は国家資格化されるずっと以前から40年以上にわたって活動してきた言語聴覚士です。言語聴覚士(Speech Therapist、以後ST)という仕事は、人間が持ち得た素晴らしい言語という極上の精神機能に着目し、その周辺の認知機能と連携させることで、よりその人らしく心豊かに過ごせるよう人々の生活を支える専門職です。大学時代にこの仕事を知って私はこれがまさに私の天職と確信し、 STであることに誇りをもって歩んできました。

2月16日(日)22時~

『九頭龍王 オホト』

森長美紀

国を追われた王族たちの祖国再建物語

古代中国の越から渡来した人々が築いた北陸の大国・越王国。

大和国の密使として派遣された大伴金村は、暗殺された先王の姉・手白香姫を伴い、越王オホトに謁見する。半島の百済国から届いた密書を携えて――。

越国の豊かな自然と独自の文化に触れ、つかの間の休息を楽しむ一行だったが、この国もまた大陸で続く戦乱の余波に揺れていた。姫と越王の邂逅は、両国の未来をどのように変えていくのか……?

歴史に埋もれた物語を、雄大な自然と複雑な人間模様とともに紡ぎだす、歴史ファン必読の一作。

本文をチラ見せ!

古来より北陸地方は、「こし」越・古志・高志と言われてきた。

「越」という字、古代中国春秋時代・戦国時代(紀元前七七〇~二二〇年)に、国・民族名として登場。紀元前五〇〇年頃、春秋五覇として、斉の桓公、晋の文公、楚の荘王、呉の闔閭そして越の勾践らが群雄割拠、名を挙げていた時代である。

越国は、現中国浙江省の辺りにあった国で、首都は会稽(現浙江省紹興市)長江流域の百越に属する民族を主体に建設されていた。当時の越人は、頭は断髪、上半身裸で…

2月17日(月)8時~

『〈ひまわり探偵局番外編〉

ひまわり坂で待ってる――探偵助手三吉菊野の青春――』

濱岡稔

あの夏、ひまわりが咲く坂の途中であたしたちは出会った――。

探偵助手として、ひまわり探偵局で穏やかな日々を過ごしていた三吉菊野。眠っていた青春の記憶を呼び覚ましたのは、ふと手にした一冊の文庫本だった。合宿寮で起こったふたつの悲劇を結ぶ謎の記号。封じられた少女たちの“罪と罰”。揺れるひまわりの花々が問いかけるのは、かつてと変わらぬ友との絆か、それとも時間が変えてしまった残酷な現実なのか。“未完の事件”と彼女自身の過去が交差するとき、固く閉ざされた時の扉が開く――。

『ひまわり探偵局』シリーズ番外編にして渾身の青春ミステリイが誕生! 巻末収録のチャールズ・ディケンズ『エドウィン・ドルードの謎』をめぐる本格的論考も必読。

本文をチラ見せ!

「あっつ……」

七月最終週の月曜日、午前八時三十五分。駅を出たわたしは、容赦なく照りつけはじめた陽射しから逃げるように走った。そのままロータリーにある桜の木陰へ飛びこむ。

たちまち、アブラゼミの鳴き声が見えない雨になって頭上から降りそそぐ。

小手(こて)をかざしながら、ゆっくりと樹を見あげる。葉陰(はかげ)のすきまできらきらと輝く青空のかけらがメガネに反射する。アブラゼミは、姿を見せないまま悠々と鳴き続けている。週初めの朝だというのに…

2月17日(月)12時~

『もしあの世がないとしたら私たちはいかに生きるか』

津村徳道

「今ここ」をより豊かに生きるには? ――哲学と科学の知見が導く、超実践的人生入門!

もし「死後」の世界がなく、意識が完全に消え去るだけだとしたら、私たちは人生の拠り所をどこに見出し、何を信じ、どう生きるべきなのか。

生体計測の専門家である著者は「あの世は存在しない」という仮説を前提に、生きがいや人間関係に向き合い、読みやすい対話形式で思索を深めていく。

マインドフルネスやリアルタイムでの生体計測を用いた「介入」方法など、迷走しがちな本能を客観的に把握し制御する最新技術も紹介。

現代人の抱える生きづらさに科学と哲学の両面からアプローチし、〈今より少し楽に、少し幸せに〉生きるための指針づくりに寄り添う一書。

本文をチラ見せ!

私は大学の理工学系の教員として教育と研究を行っています。

私の専門分野はカメラによる生体計測です。カメラを使って、非接触で心拍数や血圧などの生体情報を計測します。これにより自律神経や感情の状態などをリアルタイムで把握でき、例えば大事なプレゼンの前など、本人は自覚していなくても不安を感じそうな場面で、「あなたは無意識に緊張しているので深呼吸をしてみると良いですよ」などと耳元でささやくことができます。こういうフィードバックを…

2月17日(月)14時~

『僕の人生を変えたキッカケ』

佐伯ゆうすけ

とにかく、やり抜け!

彼女に振られたうえに、仕事では戦力外通告。

絶体絶命のピンチに陥った不動産営業マンの斎藤進は、とある人物との出会いをきっかけに自身と向き合っていくが––。

頑張る人に読んでほしい、お仕事青春小説!

本文をチラ見せ!

「好きな人ができたの」

彼女の中村風香に「話がある」と言われ、いつものカフェに呼ばれた。その表情から深刻な話だとは予想していたけど、まさか別れ話だなんて思ってもいなかった。風香とは付き合ってもう二年になる。同じ職場で出会った。同期入社でそれぞれ違う支店に配属されたが、二年半前に同じ支店で働くようになってから急に親しくなった。

見た目が華やかで性格も明るく、誰からも好かれる風香と付き合うことができて、僕は本当に嬉しかった。営業成績も支店で二位と優秀で、最下位から二番目の僕とは対照的だった。

いつまでたっても成長しない僕に嫌気がさしたのだろうか……。

2月17日(月)18時~

『とりあえず筋トレしろ』

Kouki Okumura

幻冬舎ルネッサンス主催『幻冬舎ルネッサンス新書大賞』特別賞受賞作品。

「とりあえず筋トレしろ」

趣味ではない、運動でもない、生き方であり、哲学だ!

「Eat(食事)」「Train(運動)」「Sleep(睡眠)」

人生の全てを「Improve(改善)」!

現代人に贈る唯一無二の処方箋「筋トレ」を超実践的に解説!

本文をチラ見せ!

不安にまみれた日常。

世間様はキラキラした生活を送っているのに、何故自分はくすんだ毎日なんだろう。

自分の今までの人生って何なんだろうか……。

そんなことは、思い出さなくていい。

あなたがいま何歳でも、仕事をしていても、いなくても、不幸でも関係ない。

あなたが何者でも、何者でもなくても、「未来」はまだ諦めなくていい、と私は断言する。…

2月17日(月)20時~

『外科医が歩いてきた道』

笠原浩

昔は”お医者さま”ではなかった!?

外科がその地位を確立するまでには、数々の苦難と挑戦があった。

太古からの歴史をひとつひとつ辿れば、偉大な革命家たちの足跡が見えてくる――。

・軟膏は戦時中の苦肉の策から生まれた

・かつて白衣でなく、黒衣を着ていた

・ラブロマンスがきっかけとなった手術用手袋

いまの常識ができるまでの先人たちの闘いと、未来の新常識の芽生えまで。

本文をチラ見せ!

…臨床医学は内科系と外科系とに二大別されます。内科のお医者さんの診察は、聴診器による聴診や打診、血液や尿の検査やX線写真などで異常の有無を調べ、必要に応じて注射やお薬の処方をしてくれますが、通常はからだの外側からの診察だけですよね。

ところが、腹部外科や胸部外科といった外科のお医者さんたちは、メスを使って皮膚を切開し、腹腔や胸腔などからだの内部に手を入れて病巣を摘出する手術を行っています。脳外科ともなれば頭蓋骨に穴を開けますよ。 からだの外側からの診療が「内科」で、からだの内部の手術をするのが「外科」だなんて、奇妙だと思いませんか? 実は、わずか百数十年前までは、外科医の仕事は文字どおりからだの表面、すなわち…

今月もお楽しみに!