「上等だ」

声が震えているのはご愛嬌だが、そうこなくちゃな。一刀の下に叩き伏せてくれる。革ジャンが背中に回した右手を正面に戻して構え直した。大振りのダガーナイフ。殺傷力の高い危険な凶器だ。ナイフを見た瞬間、心の奥で何かが爆ぜた。それが何かを確かめてはいけないと本能が拒絶する。気づいたときには三白眼とガム男を飛び越えて突進していた。

「だあっ!」

勢いに任せて放った「左片手突き」で革ジャンを吹っ飛ばす。中学剣道では禁止されている危険な技だが、鬼と呼ばれる父直伝の、町道場の稽古で磨いた得意技だ。

「がっ、があっ!」

革ジャンが顔から脂汗を噴き出しながら転げ回る。自分でやっておきながら革ジャンの胸の真ん中が丸く窪んでいるのが奇妙に見えた。血の味がする唾を吐き、服についた土埃を払う。脇腹が少し痛むが心には何の痛痒もない。放り投げたモップの柄がからからと乾いた音を立てて転がった。

汚れた上着を洗濯籠に放り投げ、革ジャンに蹴られた脇腹を洗面所の鏡に映してみた。赤く腫れたところを指で押すと鋭い痛みが走った。しかし、稽古を休む訳には行かない。父に休んだ理由を聞かれたとき、嘘をつき通せる自信がない。俺は父が怖い。苦手なのではなく、無条件に怖いのだ。痛む脇腹をさすりながら稽古に行く支度を整え、狭い階段を下りてリビングに行くと、母がパンケーキを焼いてくれていた。

「稽古に行く前に食べて行きなさい。これならお腹にもたれないでしょ」

甘く香ばしい匂いが食欲をそそる。意外だね、とよく言われるが、俺は大の甘党だ。

「いただきます」

焼きたてのパンケーキにたっぷりのメープルシロップ。角の丸くなったバターがナイフの上に滑り落ちる。その瞬間、猛烈な吐き気に襲われてトイレに駆け込んだ。吐いて、吐いて、胃液まで吐きつくして仰向けに倒れた。

その夜、高い熱にうなされながら朦朧とする意識の中で考えた。頭を強く打った覚えはない。脇腹と背中の痛み方は経験がある。これは外傷の痛みだ。内臓に問題があるとは思えない。大丈夫、一晩眠ればきっと治るさ。

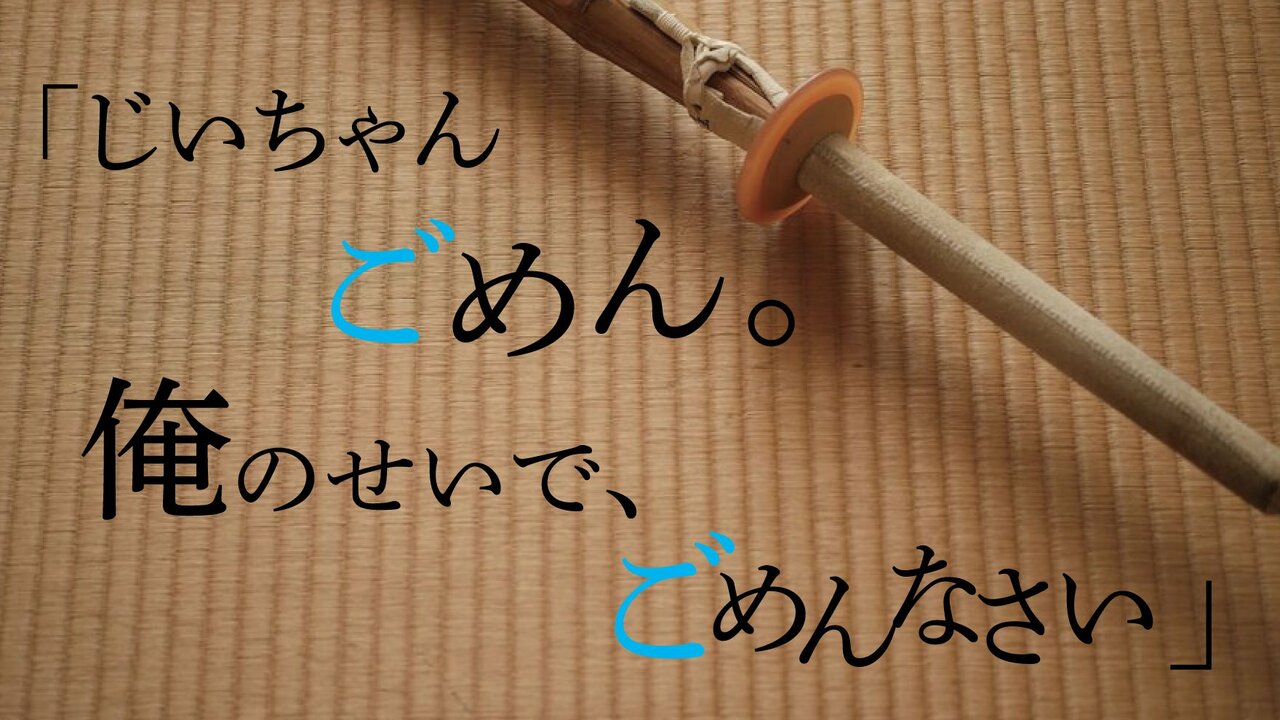

思った通り、朝にはすっかり熱が下がり、背中の痛みは気にならない程度になった。脇腹は青黒くなってきたが、これもそのうち消えるだろう。その日はベッドで大人しく本を読んで過ごした。ゲームは性に合わないから持っていない。それでは友達ができないだろうと言われても構いはしない。好きでもないものをやらなければできない友達なんて最初からいらない。竹刀が一本あればいい。

次の日はナポリタンで腹拵えをして稽古に行った。脇腹が少々痛んだが、それ以外は何の問題もなく稽古に打ち込めた。いつもより三十分も早く稽古が終わったので何だろうと訝しんでいると、正座で整列するみんなの前に祖父が立った。

「昇段審査が近いので日本剣道形の練習をする」