序文

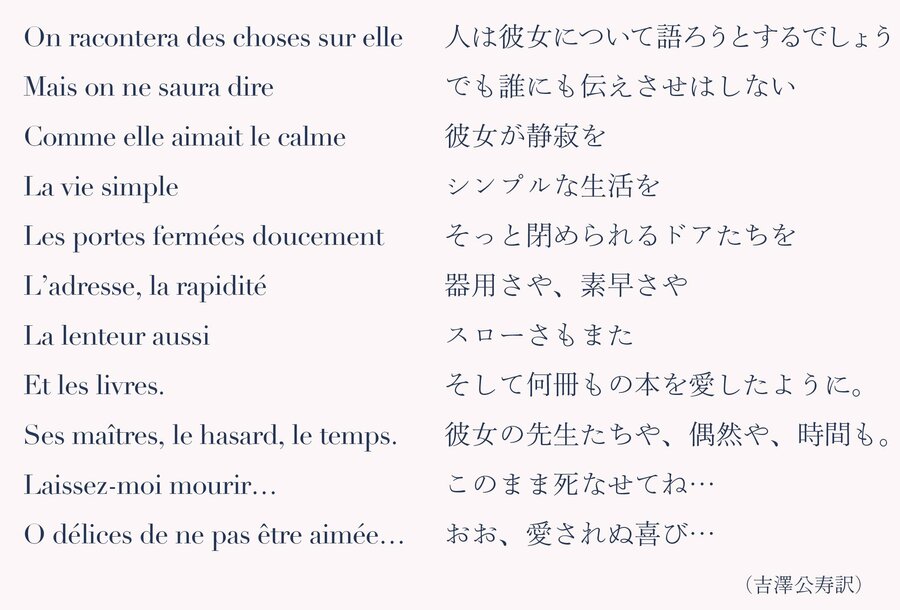

マリーはその人生を終わらせることになる1956年1月、日記帳にこの詩を書き付けていました。第一次世界大戦中ドイツ人貴族との婚姻によりスペインに亡命していた時、マリーは『鎮静剤』という詩の中で、忘れられることは死ぬことよりも哀れだと心情を表し、自分が築き上げた画家としての名声がなくなることを恐れていました。

晩年、自分の作品への批判を恐れ、宗教へ傾倒していったマリーは、養女のシュザンヌに、自分が死んだらその来し方を一切詮索させないよう遺言し、独占欲の強いシュザンヌはその言いつけを忠実に守り、あらゆる研究者や美術館関係者、画商などからの依頼を拒否し続けました。

この事実がマリーの業績を煉獄に陥れることになり、1976年シュザンヌが亡くなってから、パリ市立ロマン派美術館名誉館長ダニエル・マルシェッソーの真摯な探求によりマリーの再評価が、特に日本で始まりました。

マリーは19世紀末に私生児として産まれましたが、この時代女性が、特に一般家庭の女性が自分の力で生きて行く道は限られていました。それは修道女になるか、お針子になるか、才能のあるものは歌手や女優、またはドゥミモンドと呼ばれる「愛妾」の世界に入るか、女学校の先生になるかくらいの道しかありませんでした。ましてやマリーは父親にも母親にも認知をされていない婚外子でしたので、母親は固い、安定した先生になってもらうことを娘に期待していました。

そんな中で特に男性的価値観が強く、伝統的なしがらみのある芸術家に女性がなることは想像すらできない時代でした。

しかしながらマリーがこの変容してゆく時代の中心地パリに生まれたことと、彼女の強い意志が、女性芸術家としてのパイオニアである画家マリー・ローランサンを生み出したと言えるでしょう。

「狂騒の時代」で芸術家としてスターダムにのし上がったマリーのもとには、世界中から彼女と友人になりたいと望む人たちが押し寄せました。政治家、官僚、医師、実業家、俳優、音楽家、建築家、軍人もちろん芸術家や作家も含めて、マリーと交誼を持った「有名人たち」を垣間見ることで、20世紀前半の時代の姿というものも見えてくるでしょう。

彼らの生き様からは現代の私たちが直面する問題、あらゆる差別や諍い、疫病、そして価値観の喪失などへの答えも見えてくるかもしれません。

今や女性画家などと表記する必要のない、女性が活躍する時代を作り上げてきた、ブノワットとフローラ・グルー姉妹はじめその先駆者たちに影響を与えたマリーの人生は、彼女の望みとは裏腹に時代が必要とする歴史として、彼女が残した芸術とともに煉獄から引き出し、再評価をしなければならない時なのでしょう。